松本の二宮金次郎像

松本に残る二宮金次郎像

旧山辺学校校舎 開智小学校 源池小学校 筑摩小学校

旭町小学校 田川小学校 鎌田小学校 清水小学校

島立小学校 芝沢小学校 本郷小学校

はじめに

日本全国の小学校には二宮金次郎(尊徳)像が多く残されています。旧山辺学校校舎にも像が現存しています。

この金次郎像はもともと山辺学校にあったものではなく、寄贈されたものです。

子どもの頃の記憶の中には学校にあったような気がしますし、何か所かの学校で金次郎さんを見た覚えもあるので、松本には金次郎像が今、どこに残っているのか、調査してみたいと考えました。

ここでは、松本市の小学校に残っている金次郎像や市内に残る金次郎像についてまとめていきたいと思います。

金次郎像がなぜ、設営されたかというと、働きながら読書に勤しむ金次郎の姿は当時の国政にとって、いい宣伝材料になったのではないかということです。金次郎の勤勉さと尊徳が後に藩の財政の立て直しに尽力し、私欲を越えて藩政や農民のために尽くした彼の業績や報徳精神、これこそ献身する気持ちや奉仕の心を国民に育成するためにも必要と考え、意図的に利用されたものと考えられます。

また、石材業者や鋳物業者の後押しを受けて普及し、そして各地の篤志家にとっても学校へ寄付することが地域への恩返しや子どもたちへのメッセージを伝えられるとともに、実は自分自身の大きなステータスの向上にもつながったものと考えられます。

太平洋戦争前は青銅製のものが多かったのですが、戦時中、金属供出によって取り壊され、のちに石像が建てられた場所もあるそうです。松本地方は石像が多かったので、残っているものと思われます。

近年、下校途中の「ながら歩行」を気にして撤去されることもあるといいますが、それは何かおかしな話で、そんな理由でなくなっていってしまうのは惜しいように思います。

学校の七不思議のひとつに「走る金次郎像」がありますが、きっと、たぶん、この金次郎像は走らないと思います。

(旧山辺学校校舎 館長 上條直利)

旧山辺学校校舎

旧山辺学校校舎 全身

旧山辺学校校舎 顔拡大

寄贈者 大蔦良七

寄贈年 昭和8年8月17日

設置場所 正面入り口

西向き

像 114cm

わらぞうり

薪の数 約 29本

これが旧山辺学校校舎に残る像です。

この像は昭和8年8月に開智小学校に寄贈されたものです。

寄贈されたのは 中町のつたや呉服店の大蔦良七氏です。松本市旧市内に残る金次郎像はほとんどが大蔦さんによる寄贈となります。当時の開智部の学校日誌には「二宮金次郎石像スヘツケ 右ハ仲町呉服店葛(蔦の間違いか?)屋主人、煙草ヲヤメ ソノ貯金ニテ購入セルモノヲ寄付サル」と書かれています。

昭和38年に開智小と田町小が統合された際、新開智小には田町小の金次郎像が設置されました。開智小の金次郎像が廃棄されるのは悲しいと感じた大蔦さんは城山の自宅に持っていかれたそうです。その後、松本市から寄贈の申し入れがあり、設置場所として旧山辺学校が選ばれたようです。

開智小学校

開智小学校 全身

開智小学校 顔拡大

寄贈者 大蔦良七

寄贈年 昭和14年8月

設置場所 東前庭

西向き

わらじ

身長 121cm

薪の数 約 28本

田町小学校に設置されていたものと考えられます。

S14.9.16 田町小学校除幕式

源池小学校

源池小学校全身

源池小学校 顔拡大

寄贈者 大蔦良七

寄贈年 昭和14年8月

設置場所 北門入り口昇降口前

東向き

127cm

わらじ

薪の数 約20本

昭和14年9月16日

除幕式 「午前11時15分より3年以上参列、全校に飴菓1づつ寄贈を受く」 学校日誌より

筑摩小学校

筑摩小学校 全身

筑摩小学校 顔拡大

寄贈者 大蔦良七

寄贈年 昭和14年9月

設置場所 校門横

東向き

身長 127cm

わらじ

薪の数 31本

昭和14年9月2日 除幕式

旭町小学校

旭町小学校 全身

旭町小学校 顔拡大

寄贈者 大蔦良七

寄贈年 昭和14年8月

設置場所 校庭東

西向き

身長 130cm

わらじ

薪の数 26本

昭和14年9月16日 除幕式

午前八時来賓、教育課長、大蔦氏 大蔦氏より児童へ記念に鉛筆一本宛寄贈(学校日誌より)

田川小学校

田川小学校 全身

田川小学校 顔拡大

寄贈者 大蔦良七

寄贈年 昭和14年8月

校舎東側元正門前か

南向き

身長 122cm

わらじ

薪の数 23本

昭和14年9月16日 除幕式

鎌田小学校

鎌田小学校 全身

鎌田小学校 顔拡大

設置者 大蔦良七

設置年 昭和14年9月

校庭北側

南向き

身長 122cm

わらじ

薪の数 28本

昭和14年9月16日 除幕式

清水小学校

清水小学校 全身

清水小学校 顔拡大

寄贈者 大蔦良七

寄贈年 昭和14年8月

設置場所 校庭北

南向き

123cm

わらじ

薪の数 約23本

島立小学校

島立小学校 全身

島立小学校 顔拡大

寄贈者 大蔦良七

寄贈年 昭和14年8月

設置場所 正面前庭

西向き

身長 125cm

わらじ

薪の数 約19本

昭和14年8月3日 建立

9月2日 除幕式

芝沢小学校

芝沢小学校 全身

芝沢小学校 顔拡大

寄贈者

寄贈年 昭和13年11月

設置場所 昇降口前庭

西向き

わらじ

身長 85cm

薪の数 約12本

昭和13年11月5日 建立

昭和49年9月4日 新村部校より移設

本郷小学校

本郷小学校 全身

本郷小学校 顔拡大

寄贈者

寄贈年 昭和11年2月

設置場所 正面入り口横庭

南向き

141cm

わらじ

薪の数 約30本

昭和11年2月4日 除幕式

昭和18年4月4日本郷の森に据え付け

平成14年 現在地に移設

白板 八幡神社

寄贈者 白板南区町会 身長 110cm

設立年 昭和44年9月 わらじ

設置場所 神社内東北 薪の数 20本

向き 南

松本市内の二宮金次郎像の情報がございましたら、当館まで、ご連絡いただければ幸いです。

電話 0263-32-7602

メール kyu-yamabe@city.matsumoto.lg.jp

上條館長の山城案内 稲倉城

稲倉城(しなぐらじょう)(松本市稲倉)

昭和57年12月20日に松本市特別史跡に指定

さて、今日は稲倉城(しなぐらじょう)です。かつて、松本平から善光寺や小県、江戸、東京に抜ける街道は、刈谷原(かりやはら)峠、馬飼(うまかい)峠そして稲倉峠を抜ける道が普通でした。現在も稲倉峠を越えて四賀に車で抜けることができます。三才山峠を越える道も含め、ここは交通の要所です。そんな場所に城は築かれてきました。この城は伊那から小笠原氏とともにやってきた赤沢氏が築城したといいます。赤沢氏は小笠原一門であり、伊豆赤沢を本拠地としていたのですが、早い時期に信濃に移り住み、小笠原氏と共に数々の戦に臨んでいます。最初、現在の本郷小学校あたりに屋敷を構え、伊深城の後庁氏を攻め北部地方を掌握しました。

洞交差点

さて、道順ですが、伊深城と同じ洞の信号機を右折します。

国道より

すると100mほど先に左に入る道がありますので、そちらに進みます。

稲倉峠入口

やや道は狭いですが、車で3,4分走ると左手に稲倉峠への道が見えてきます。

稲倉城主御屋敷跡

しばらくいくと右手に稲倉御屋敷跡の看板があります。

車用鳥獣除けフェンス

そこを過ぎるといつもの鳥獣除けフェンスにぶつかります。ここは車が通れるフェンスです。桐原城と一緒です。フェンスを開けて入っていきます。もちろん、きちんと閉めておいてください。

登城口

道なりに進むと看板があり、そこに広いスペースがあります。ここに止めて登城です。

最初に行ったときは左手の本郭を目指す道を行ったのですが、どこかで間違え、かなり山の上にでてしまい、あやうく熱中症になるところでした。宮坂本では東の竹の入の沢からが大手と提示されています。お屋敷が西にあるのにそんな大回りをするのかやや疑問ですが、西側から急斜面を登るよりいいのかもしれません。

三の郭へ

2回目は右手の三の郭を目指す道を登りました。登り口からすぐに右に折れます。

三の郭へ続くロープの道案内

すると、すぐに杭とロープが見えてきます。これは助かります。かなりの急斜面ですが、ロープや鎖につかまりながらのぼると楽ちんです。また、道を間違えることが全くないので安心です。それでもフーフー言いながら三の郭につきました。

郭の前には石積みがあり、簡単な門でもあったのでしょうか。何段かの平場と堀らしきものがあり、やや狭い三の郭です。大手道だと推測される竹の入の沢からの道はここに続いていると思われます。

三の郭虎口

三の郭

ここから二の郭へ続く道がこの城の見どころ、かなりの段差があり、今は鎖が垂らされています。二の郭がこんなに低くなっているのはあまり見かけない特徴的なつくりといえます。

堀底から見た三の郭への鎖

三の郭空堀

二の郭

二の郭東端

松本市街地方面

二の郭は平たんな部分が多く、西側、峠道方面にいくつもの平曲輪が築かれています。兵はかなりの数、駐屯できたと思われます。ここが最初の主郭だったのかもしれません。

二の郭の東端の曲輪からは松本平や三才山峠への道がよく見えます。

大空堀標柱

この二の郭と一の郭の間にも深い堀が築かれています。大空堀と呼ばれていたのでしょうか、標柱が朽ちて倒れていました。

一の郭も広いスペースがあります。ここは後郭のようにも思えます。後からできた居住スペース的なものがあったのかもしれません。

主郭

主郭への道

一の郭には東と西に下っていく道らしきものがみえます。今回は西の峠道、駐車場方面に下りていきます。途中までは道はあるのですが、消えてしまいます。写真にある矢印が登り口です。そこを目指していきましょう。少し薄暗い杉木立の中に入ったら、右手を見ながら進んでみてください。

水の手?

沢を下りてくると、もしかするとここが水の手?という窪みもありました。

こちらの道は、冬には上から続く竪堀跡が見えるかもしれないのですが、道らしき道はよくわかりません。緑がなくなるころには何とか進めるかもしれませんが、本郭への登りはお勧めできません・・。

稲倉城は三の郭への登城道が整備されていますので、そちらから登ってみるといいと思います。30分かかりません。三の郭が高く築かれている特徴を持ち、鎖で降りることができるのは探検のようで楽しいと思いますよ。

上條館長の山城案内 平瀬城

平瀬城 ひらせじょう(松本市島内下平瀬)

平成26年3月5日に松本市特別史跡に指定

さて、今日は平瀬城です。犬甘氏の一族の平瀬氏が築いたといわれています。のちに小笠原氏の配下となります。天文19年の武田晴信の小笠原氏攻めにおいて、小笠原の属城5城が自落した際、小笠原長時は平瀬氏を頼り、平瀬城にいったん落ちのびますが、やがて、坂城の村上氏を頼って逃げていきます、ところが、武田氏の「戸石崩れ」に乗じて、村上氏とともに再度平瀬城に戻ります。しかし、武田氏が小県に侵攻するという噂が流れ、村上氏は戻っていってしまいます。武田氏は府中攻めを再び行い、長時は中塔城に逃げます。武田氏は天文20年、平瀬城を攻撃し、平瀬氏以下204名が討ち死にしました。その後、武田氏が改修し、やがて廃城となります。

歴史の中に出てくる平瀬城は笹本先生の論文の通り、平瀬氏館の方だろうなと思います。山城に大勢が駐留し、北を目指す前線基地とするには機動力がおちます。

きっと、川合鶴宮八幡社のあたりに砦を築いたと思われます。場所は平瀬口交差点の南西辺りにあります。

道順ですが、国道19号線を長野方面へ。平瀬口の交差点をまだ、北上し、ラーメン大学下田店から100mほど行った道を右折します。看板がありますが、見過ごしてしまうこともありそうです。

そこをいくと駐車場が整備されています。そこに車を止めて、

さらに北に進むと登山口に着きます。登山道は整備されています。この日も草刈りをやってくださっていました。

しばらく登ると、看板がでてきます。南支城入り口と書いてはありますが、後ほど記述します。

まずは北支城へ。6月は木々の緑と風と鳥の鳴き声、なんともすがすがしい。道は犀乗沢(さいのりさわ)から北沢沿いを進んでいきます。この犀乗沢は松谷みよ子さんの絵本「たつのこたろう」のモデルになった「泉小太郎伝説」にでてきます。生き別れになった母、犀竜に再会した場所だそうです。

登山道は丸太で橋がかけられたり、きれいに整地され、地元の方々に愛されている城だということを感じます。

あたりが開けてきたところから城内に入ります。

ここから左右に平場がありますが、ちょっと高台にあったり、遠かったりとすぐには確認できません。縄張り図と照らし合わせるとはっきりします。ここからは少しきつくなりますが、道はしっかりしているので大丈夫。そして10分ほどで曲輪1に到着です。

ここは以前のネットにあげてくださった方々の写真を見ると松林や草藪のようですが、今はきれいに刈り取られ草原のようになっています。

西側に曲輪2、曲輪3と続き、曲輪3からの眺めが素晴らしい。

ここは千国街道がすっかり見え、動向を探るのには適地であったようにも思えます。

曲輪1の東側には標柱と陣没者の碑があります。きっと地元の方が建てたものと考えられます。

そして、曲輪1の東側から降りていく道も轍がはっきりしています。ここを下りると小笠原城郭の特徴の連続竪堀が見られます。

ここからは倒木が多く、曲輪4と曲輪5はなかなか確認できませんでしたが、痕跡はあります。曲輪4には何やら宗教団体の石碑もあります。

曲輪5の方が少しわかりやすい感じはします。

この2つの曲輪は何のために作られたのか不明です。もしかすると武田氏滅亡後に後詰として築いたか、東方からの侵入を恐れたか、どちらかだとは思いますが、やや見る影がありません。

ここで、城内は終わりのはずですが、道を登っていくとゴルフボール?そうです、豊科カントリークラブに出てしまいました。

ゴルフボールが・・

豊科カントリークラブ

カントリークラブに続くこの道沿いに平瀬城入り口の看板がでています。こちらからだと楽に曲輪1に行けそうです。元青年の家から山田方面に抜けるとここに着きます。田沢方面からも行けます。

さて、今度は南支城に向かいます。

先ほどの看板の場所から右をのぞくと沢とロープ

まさか・そうです。この沢を下り、ロープにしがみつき、急坂を登ります。登ろうと決めたので仕方ありませんが、この道がとんでもありません。見える木や草をつかみ、慎重に慎重にはいつくばって登らざるをえません。帰りのことを考えると不安ですが、とにかく前進。ピンクのビニールテープの目印だけが頼りです。写真など取ってる暇はありません。そのうち、それらしき場所に来ましたが、倒木と笹と草藪。もうやめようとは思いましたが、いくだけいってみろと、すると

たぶんここが南曲輪の1と2だと思われます。その背後にはお約束通りの竪堀。結構、連続して、深いようでした。

帰りはもうひやひやもの、ピンクのテープが希望の光です。この山城は戦う城ではなく、道おさえ、偵察の城として小笠原貞慶のころに改修されたものではないでしょうか。平瀬氏館の方が重要な場所だと思われます。地元の方がしっかり守ってくださっています。道も整備されています。絶景を見るためにもご登城ください。

上條館長の山城案内 伊深城

伊深城 いぶかじょう(松本市岡田)

昭和42年2月1日松本市特別史跡に指定

さて、今日は伊深城です。刈谷原峠(かりやはらとうげ)を越える善光寺街道、三才山峠(みさやまとうげ)への道、安曇野方面に抜ける道などが交差する交通の要所に作られています。伊深城は岡田親義(おかだちかよし)によって築城されたという伝承があるそうです。実際は後世でしょうが、この岡田親義、「以仁王(もちひとおう)の令旨」によって挙兵した木曽義仲(きそよしなか)軍の大将格として奮戦し、倶利伽羅峠(くりからとうげ)で戦死したそうです。

この土地は後庁(ごちょう)氏が支配していましたが、赤沢氏に滅ぼされ、その後、小笠原氏の支城になっていきました。天文19年の武田氏が勝鬨(かちどき)をあげた「イヌイの城」の落城の際、林大城・深志(松本城)・岡田(伊深城)・桐原・山家の五城が自落した中の岡田の城がここのことだと考えられます。きっと、その後に小笠原貞慶(おがさわらさだよし)によって、改修されていったと思われます。

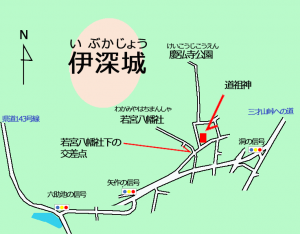

さて、道順ですが、岡田宿を越え、女鳥羽川(めとばがわ)沿いの道を北上し、洞(ほら)の信号機を左折します。

500m先を右折すると(写真えといっしょのところ)山すそにお宮が見えます。そこが若宮八幡宮です。そこを目指します。

また、信州大学の西横の田沢方面に抜ける143号線、岡田新道を北上すると六助池(ろくすけのいけ)の信号を右折します。

矢作(やはぎ)の信号を右折します。

200mほどで側道に入り

次の交差点を左折します。(若宮八幡社下)

すると急坂の向こうに若宮八幡宮が見えてきます。

鳥居の左手に大きな駐車場があります。石段を登ってもいいですし、右手に車道がありますので、そちらからでも大丈夫。車道の行き止まりが登り口です。

ここから九十九折の登山道が整備されています。見上げるとかなりの急坂です。

10回ぐらいの折れで道標が見えてきます。ここからが城内だと思われます。

まっすぐ進むと曲輪(くるわ)4になります。主郭(しゅかく)は左に曲がったところです。

曲輪4には登り土塁(のぼりどるい)らしきものがあります。きっと、いざという時、兵が出てきて追撃するものと思われます。

主郭への道を進むと笹が目立ってきますが、ここが段曲輪(だんくるわ)群だと思われます。笹を切り払うと見えてくるので整備していただけるとありがたい。

そこを抜けるとまっすぐな登城道(とじょうみち)が見えてきます。

しばらく行くと堀切(ほりきり)が見えてきます。小笠原城郭群(おがさわらじょうかくぐん)の特徴として長大な堀切があります。ここも堀切が集まり、麓まで続いています。ここを下っていくのも面白そうなので、おすすめします。

堀切を過ぎるといよいよ、城内です。まずは曲輪3.ここには石積みが少し残っています。

そして曲輪2と二段になった曲輪2‘が主郭の南と西を取り囲んでいます。きれいに削平されていています。桜の古木50本ほどが植えてあり、落ち着く場所です。

曲輪2’の北側から主郭に入っていきます。虎口(こぐち)がはっきりわかり、主郭は2段の構造です。奥には土塁が築かれています。

この主郭からは南側の市街地、木曽方面やアルプスを望みながら下の道も見ることができます。

また、曲輪4からは三才山へ抜けていく道もよくわかります。とてもいい場所に建てられたと感心します。

主郭周辺には石積みも見られます。

主郭を下りて西側の小曲輪から背後の堀切を見に行くことができます。宮坂本の東側の道は倒木もありはっきりしませんでした。

堀切から見た主郭は15mほど高さを感じます。

そこから背後に続く堀切はこれでもかというばかりに続きます。比較的緩斜面が続く北側からの侵入を恐れたものと思われます。小笠原の山城の特徴です。

帰りは曲輪4の横を通り、慶弘寺(けいこうじ)公園方面に下りていきました。よく整備されています。見上げれば急坂の斜面ですが、こちらからの方が楽に登れるかもしれません。慶弘寺公園もきれいに整備されています。

10日後、山頂の桜の様子も見たくて最登城。今回は慶弘寺公園より。

慶光寺公園は写真お:若宮八幡社下の交差点から20mほど東へ行った道祖神がある交差点を左折します。

ここから右折、左折をし、山手に向かうと公園が見えてきます。駐車場もあります。伊深館(いぶかやかた)はこちらの方面にあったので、こちらが大手道なのかもしれません。

そこに車を止めて登ります。やはり、急坂ですのでやや疲れますが、すぐに曲輪4に着きました。

帰りは堀切を下りようと歩を進めました。曲輪2‘の下に下りていくと、かなり深い堀切ケとコがあります。ここをすべるように下りました。もっと木々が茂ってくると難しいでしょうが、面白かったです。ちょうど、お宮の上におりてくることができます。

地元の方々の整備がよく見え、登りやすい城です。小笠原城跡群、北の砦です。ぜひご登城を。

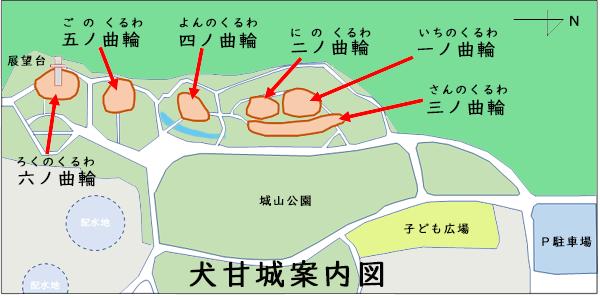

上條館長の山城案内 犬甘城

犬甘城 いぬかいじょう(松本市蟻ケ崎城山)

さて、今日は犬甘城(いぬかいじょう)です。

ここは犬甘氏の要害城と考えられています。犬甘氏の居館は西側の島内にあったと思われます。のちに小笠原氏の配下となり、小笠原長時(おがさわらながとき)の時代に整備されたもののようです。埴原城(はいばらじょう)の時に述べた天文19年の武田氏が勝鬨(かちどき)をあげた「イヌイの城」はここのことだという説を支持します。ただ、城としての守りは東側が防ぎようのない土地なので、なんとも言えないのですが、西側の絶壁や塩尻、安曇野(あずみの)の監視には素晴らしいところです。深志城(ふかしじょう)、林城(はやしじょう)からもよく見えるので、敵の地に落ちたら慌ててしまうでしょう。

ただ、昔から思っていますが、仮にこの地に松本城を築城し、東側に城下町を造成していたら、姫路城のようなどこから見ても見える松本城になっていたんじゃないかなと思います。まあ、武田氏は善光寺街道、保福寺街道(ほふくじかいどう)ぞいに上杉や村上を目指していたので、その拠点としての深志城あたりが適当だったとは思いますが。

道順は城山公園を目指して進んでください。正麟寺(しょうりんじ)前の五差路を城山公園方面に進みます。

次の五差路をまっすぐに進みます。斜め右は遊歩道になります。

公園北側奥に駐車場もあります。バスも少ないですが、アルプス公園行きのバスで近くまでいくことはできます。

公園からどこからでも城跡巡りはできるので、今回は一番北の一の曲輪(くるわ)からいきます。

比高(ひこう)は一番高く、北側もかなりの崖になっているので、ここが本丸だと思われます。20m四方です。今は東屋もあります。

南側(二ノ曲輪)と東側(三ノ曲輪)にも曲輪跡があり、ここで守っていたものと考えられます。

南の曲輪下には深い堀切(ほりきり)があり、次の四ノ曲輪へと続きます。

その南にも堀、五ノ曲輪、堀と続き、ここは城跡だと気づかされます。ただ、東側の公園のゆるやかな空き地を見ているとそっち側から攻めてきたらどう守ろうか考えてしまいます。

一番南側の六ノ曲輪で終わりです。

六ノ曲輪には展望台があり、360度よく見えます。

北アルプスはもちろん、中央アルプス方面、松本城や山辺の谷もきれいにみられます。

城山公園には文学碑がたくさん建てられていますので、それをのんびり見て回るのもいいかなと思います。

いわさきちひろの碑

いわさきちひろの碑もあります。ちひろが疎開したのは母の実家である松本市新橋で、この城山公園によくスケッチにきていたそうです。

窪田空穂(くぼたうつぼ)の碑「鉦(かね)ならし 信濃の国ゆきゆかば ありしながらの 母見るらむか」もあります。ぜひ、ご覧ください。

江戸時代松本藩の管理下にありましたが、天保14年(1843)城主、戸田光庸(みつつね)が庶民の公園として開放し、明治8年に松本市最初の公園となりました。

城跡としては特筆するものはありませんが、小笠原の城郭群の一つとして、散策がてらに歩くのもいいかもしれません。桜の花も4月中旬頃、きれいに咲きます。松本のお花見スポットです。

上條館長の山城案内 埴原城

埴原城 はいばらじょう(松本市中山埴原北)

昭和45年10月22日長野県史跡に指定

今回は埴原城(はいばらじょう)です。ここは山辺地区ではありませんが、昭和45年長野県史跡として認定された小笠原氏城跡群[山家城(やまべじょう)、桐原城(きりはらじょう)、埴原城]の一つです。埴原牧(はいばらまき)として馬の育成をしていた埴原氏が後に村井氏となり、村井城(むらいじょう)を築いたのですが、その詰城(つめじろ)として築かれたものだと推測されます。のちに小笠原氏の支配下となり、修築されていったと考えます。天文17年(1548)に塩尻峠(しおじりとうげ)の戦いに勝った武田晴信(たけだはるのぶ)が、村井城まで侵攻し、小笠原氏攻略のため、中山の和泉(いずみ)に陣を取ったという記述から、やはり、この時、埴原城も落ちたと考えるのが普通のような気がします。村井氏は塩尻峠の戦いで滅亡しますし、埴原城に敵兵がいながら和泉に陣を張るのは無謀です。ですから、天文19年(1550)の高白斉記(こうはくさいき)に書かれている「イヌイの城」は、戌亥(いぬい)という方角から考えても、犬甘城の方(イヌカイのカが抜けた記述と推測する考えからも)がふさわしいような気がします。

その点はこれからの研究を待たなければなりませんが、小笠原氏城跡群の重要な城であったことは間違いないと思います。北の山を越えれば、林大城(はやしおおじょう)、宮原城(みやはらじょう)などは上からの攻撃になり、ひとたまりもないので、小笠原貞慶(おがさわらさだよし)の時代に大規模な改修が行われ、大きな防御基地として考えたのではないかと思われます。いろいろな尾根筋に曲輪が数多くあり、規模が大きく、全部見て回るのはかなりの時間が必要です。

埴原城の全景です。右に見える赤い屋根が蓮華寺(れんげじ)になります。ここを目指して進みます。

松本市街地から中山地区に向かって車を進めてください。中山小学校南の信号から南東へ約1kmぐらいです。

蓮華寺という看板がありますので、ここを左折してください。

少し狭い道ですが、家が少ないので車でも大丈夫だと思われます。蓮華寺の舗装されていない場所に車を止めて、左側の方に歩いていきます。

すぐに3つの御屋敷跡の看板が立っています。

その先に「長野県史跡、小笠原氏城跡、埴原城」の看板。さあ始まりだ、という感じがしていいです。

そして、いつもの鳥獣除けフェンスがお出迎えです。 開けて入っていきましょう。

道はきちんと整備されています。ある程度、しっかりしているのは地元の方の整備や木材の切り出し用の通路、電力会社の運搬用道路も疑われますので、遺構かどうかは難しいところです。

登山道をゆっくり、登っていくと、左手には堀(ほり)らしき窪みが 現れます。

そして、大きな堀切(ほりきり)を右に曲がると、段郭(だんくるわ)群に入っていきます。

一つ一つはそんなに大きくないのですが、小笠原の山城らしく次から次へと続いていきます。林大城のように平曲輪(ひらくるわ)の間ではなく、裾を通っていく登山道です。もしかすると本来は、曲輪の間を通っていくのが本道だったのかもしれません。途中、南西尾根の方にも寄ってみましたが、こちらも堀切が深く、高さがあるので、なかなか攻めにくい縄張りだと思います。

そこを過ぎると、視界が開け、水場(みずば)に到着します。ここにはお姫様の化粧水という看板が立っています。林大城にもありました。実際はその目的で使うことはなかったでしょうが、今でも水が静かに流れているのが不思議でもあります。

この井戸を左手に進んでいくとたくさんの曲輪(くるわ)が現れます。

まず、帯郭(おびくるわ)です。主郭(しゅかく)の下をずっと巻いています。馬場(ばば)にでも使えそうです。

そして、かなりの石が転がっています。主郭から落ちてきたのでしょうか。その先にもいくつか曲輪があり、数段下がった所に二ノ郭(にのくるわ)があります。

宮坂本では3の郭となっていますが、地元の保存会の方々に従いましょう。二ノ郭から西側の主郭の裾に沿った道を通ると西小屋の郭群が下方に見えます。

さて、主郭に登ります。先ほどの帯郭から斜め上に登る道がありますので、そちらに進んでください。

埴原城の主郭は面白い造りをしています。虎口(こぐち)は枡形(ますがた)に切られていたと推測され、そこから主郭に入れます。

入った所には大きな石がどんと据えてあります。これは「岩座(いわくら)」と考えられ、神の加護をとりいれたものと伝えられているものだそうです。

その東側に一段高くなった曲輪があります。こちらがやはり、本当の意味の主郭、作戦本部となると思われます。東側には大きな土塁(どるい)が築かれ、しっかりした作りです。

面白いのはその東側にもう一つ、郭があるということ。ここは詰郭(つめくるわ)と見た方がいいように思います。

ここにも東側に土塁があり、反対の堀切から見ると比高(ひこう)10mぐらいでしょうか、かなりの壁になります。

主郭南側には見どころの石積みがあります。

堀切から先には自然地形を利用し、加工を加えた面白い畝状竪堀(うねじょうたてぼり)や堀切がたくさんあります。「堀底状通路」と表示があります。

その先には水の手の石積みがあり、ここから先ほどの水場まで水を導いているのでしょうか。

帰りは井戸から南方面に埴原東地区の方へ広い道を通って下りてきました。西小屋方面、西尾根から古墳群、南西尾根、南尾根など郭や竪堀、堀切が数多くあります。こちらも探索してみたいと思いました。

主郭までは30分ほど、歩きやすく、面白い造りがみられる広大な山城です。ぜひ、挑戦してください。

上條館長の山城案内 霜降城

霜降城 しもふりじょう(松本市入山辺桐原)

今回は霜降城(しもふりじょう)です。ここは桐原氏の支城として築かれ、その後、小笠原の城郭群として整備されたのではないかと考えます。宮坂本の記載の中にもある「下振、上振、及び弘法山(宮原城)の物見跡」は桐原城(きりはらじょう)と、山家城(やまべじょう)をつなぐ重要な役割があったと思われます。最初はただの砦、狼煙台(のろしだい)程度の役割かなと思いましたが、登ってみると案外縄張りとしてはしっかりしているようにも感じました。

さて、道順ですが、

県道松本和田線を美ヶ原方面に向かいます。旧山辺学校校舎を過ぎるとJAがある交差点がありますので、ここを左折します。

しばらく行くと左に1軒家が建っていますので、そのT字路を右折します。

すぐに左折、右折を繰り返し、東へと登っていきます。

墓地前を右折し

桐原城海岸寺沢(かいがんじざわ)入り口に車を止めます。

現在、砂防ダムの工事が行われています。コンクリートの道を登っていきます。

敷地内には入れませんが、ゲート入り口の右側に鳥獣除けフェンスがありますので、そちらから入ります。

まっすぐ行くと工事現場ですので、工事終了までは遠慮してフェンス沿いに右側に進み、土手をよじ登っていくと砂防ダムの上の広い道に出ます。

その道を50mほど進むと道標がありますので、ここを登っていきます。道はしっかり整備されています。

地元の方が力を入れてくださると始めは考えていましたが、上までいって気が付きました。実は霜降城の上に中部電力の鉄塔が立っています。この作業路として整備された道だと考えると合点がいきます。

同じ道幅の道がずっと続いていますし、掘りの深いところもあります。人力では大変な仕事です。両側に石垣があちこちありますが、これも道を作るときの石を積んでいったと考えた方がいいようにも思います。当時の石垣ならばすごいのですが、作業道であるという確証もありません。

ただ、登りながらみていると溝がいたるところにあり、遺構かとも思いますし、雨水の流れた跡とも考えられ、これは難しいところです。

ただ、登りながらみていると溝がいたるところにあり、遺構かとも思いますし、雨水の流れた跡とも考えられ、これは難しいところです。

この場所でこの辺から城跡だろうと考えて、この溝を直登していきましたが、失敗でした。この写真の右側に進んでいけば、主郭(しゅかく)まで行けます。宮坂先生の直登図が私をいざなったので、もしかすると昔は道があったかもしれません。はいつくばって登っていきました。ここからが急斜面の入り口です。

そうこうするうちにようやく、本道?に戻ってきました。この道案内を見たときはほっとしました。

しばらく行くと深い堀切(ほりきり)と思われる場所があります。

ここが主郭の後ろでした。

主郭は27m×17mの平地です。南側には二郭(にのくるわ)が見えます。

背後もいろいろな畝(うね)状の筋が見えますが、登っていくと鉄塔と工事用のはっきりとした道が隣の山に向かっていますので、遺構なのか、あとからのものか、もしかすると、もともとあった遺構を壊してつくったものかとも疑われます。

それでもこの主郭は規模は小さいもののしっかりとした砦であったようにも思えました。

今は木が茂って見えませんが、ここからは対岸がよく見えたと思われます。桐原城から手を振れば見える距離ですし、東の山にもう一つ砦があれば、十分に山家城にもつながると思えます。地図上でいえば、中村の地区の北の山あたりが上振城(かみふりじょう)跡だと推測します。ただ、武石(たけし)古道との関係や古地図を見るともっと、北側に位置しており、番所との連絡を考えると北側の尾根にあったのかもしれません。文献には明確にでていないようなので難しいところです。

帰りはつづら折りのはっきりとした道をるんるんと下りてくると写真の場所(分岐点A)に着きました。

下りてきて、砂防ダム付近で雪をかぶる乗鞍岳(のりくらだけ)、大滝山(おおたきやま)が見えました。目の前には林大城(はやしおおじょう)です。山辺からの北アルプス最高です。

霧降城は迂回したルートを通れば、道に迷うことはありません。比高(ひこう)は高く、少し登りは息が切れます。枯れ葉が多くて大変なところはありますが、チャレンジしてみてください。

上條館長の山城案内 宮原城

宮原城 みやはらじょう(松本市入山辺宮原)

さて、今日は宮原城(みやはらじょう)です。

山家城(やまべじょう)の対岸に位置しています。もともとは小笠原氏が諏訪系の神氏(後に山家氏を名乗る)を監視するために作った砦だと推測されますが、その後、播州姫路(ばんしゅうひめじ)より来住した折野薩摩守昌治(おりのさつまのかみまさはる)が山家氏と改名し、山家城を中心にこの地区を支配した際、改修したのではないでしょうか。そうすると小笠原城郭群として桐原城(きりはらじょう)、宮原城、山家城がつながるような気がします。山家氏は始めは小笠原氏に属していましたが、林大城(はやしおおじょう)の自落の後、村上氏を頼った小笠原氏とは袖を違え、武田氏に属し、川中島の戦いでも戦功があったとされています。この城は長野県町村誌には要害城址(ようがいじょうし)と記載されています。

薄川第一発電所

さて、道のりですが、薄川南の道をどんどん東に進むと舟付(ふなつけ)の集落があります。この入り口の左側に長野県最古の発電所である薄川一発電所(すすきがわだいいちはつでんしょ)があります。ぜひ、立ち寄ってみてください。

その道を進むと右手に宮原神社(みやはらじんじゃ)が見えてきます。

もうしばらく行くと、右側に宮原の道祖神(どうそじん)があります。

この道祖神は抱肩握手像(ほうけんあくしゅぞう)といい、二神が握手して立っている双体像(そうたいぞう)です。下の彫刻は全国的にも珍しい男女の合体像で、縁結びの神として広く信仰されています。ここも立ち寄ってほしい場所です。

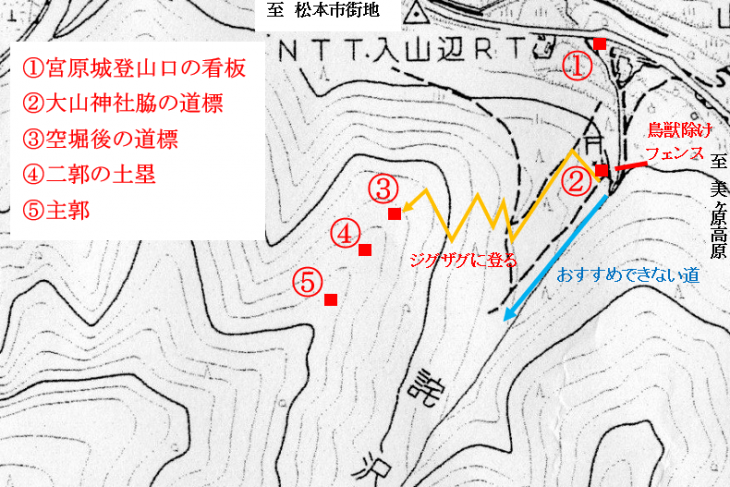

ここをあと100mほど進むと、右手に「宮原城登山口」の看板が見えてきます。この入り口に車を止めさせてもらいます。

小さな川沿いに上るのですが、夏はかなりの草藪になってしまいます。雨が降ると沢が荒れるので要注意です。

少し行くと、いつもの鳥獣フェンスがみえてきます。この入り口は奥の金具を持ち上げる形式です。少し、コツがいりますが、開けて入ってください。

少し行くと、いつもの鳥獣フェンスがみえてきます。この入り口は奥の金具を持ち上げる形式です。少し、コツがいりますが、開けて入ってください。

右側に大山神社(おおやまじんじゃ)という小さな社が見えてきます。道標は山手に向かう道を指示していますが、おすすめできません。むしろ、大山神社の上の方に登っていった方がいいと思います。

大山神社脇の道標に従って沢筋を登ると、次の道標が見えてきます。ここからも直登できるのですが、こちらの道はおすすめできません。

大山神社のすぐ上(西)の段には石積みがありますが、これは城域ではなく、昔の畑跡だと思われます。農業で使った廃材が散らばっています。

この畑沿いを歩いていくと、いよいよ右手の山が待ち構えています。正直、道はほとんどわかりませんが、地元の方が歩いたであろう道筋があちこちに見えます。ピンクのテープが巻いてある松がヒントかもしれません。

ジグザグにゆっくりと登っていくと次の道標に出会います。

少しずつ平場(ひらば)もあり、そこを過ぎると空堀(からぼり)の道標があります。いよいよ城郭の雰囲気がでてきました。

少し行くと三郭(さんくるわ)、二郭(にくるわ)に着きます。二郭には土塁(どるい)が築かれ、堀切(ほりきり)で主郭(しゅかく)とつながります。

主郭は16m×8mの広さです。

主郭の北側に積石(つみいし)が散乱しています。南側にもその姿は見られます。

東側には入り口である虎口(こぐち)跡らしきものもあります。

南側は水番城(すいばんじょう)と同じく、比高(ひこう)が高い山につながっていますので、山辺の城らしく四重の竪堀(たてぼり)がどんと作られています。(四重目は少し離れています。)

宮原城は少々、道が整備されていないので、登りにくいですが30分ほどで、小笠原城郭群の片鱗が見えますので、登ってみてください。

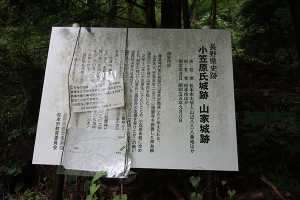

上條館長の山城案内 山家城

山家城 やまべじょう(松本市入山辺中入)

昭和45年10月22日長野県史跡に指定

今回は山家城(やまべじょう)です。

この山辺地区は古くは諏訪氏(神氏)が支配していました。その一族の山家氏が鎌倉時代に居城を築いたとされます。その後、小笠原氏に滅ばされたあと、16世紀に折野薩摩守昌治(おりのさつまのかみまさはる)(のちに山家氏を称す)が播州姫路(ばんしゅうひめじ)からこの地に来てこの地を治めました。その時、城の基礎が作られ、武田氏が改修、増強しながら使用されたと思われます。

さて、登城口は徳運寺(とくうんじ)の墓地の横からと徳運寺の東の道を上がった所と2か所ありますが、後者はかなり、道が荒れているので、徳運寺側から登ったほうがよさそうです。(R3,8月現在)

まず、徳運寺を目指します。旧山辺学校校舎から東へ約4.5km、車で7,8分で徳運寺入り口になります。この路地を左折します。

徳運寺になります。

城には門の左手の墓地の道をのぼっていきます。

墓地を抜けると草藪が。写真の位置を左側にのぼります。

8月は草ぼうぼうで、わかりにくかったです。横に生えているキウイのつるも邪魔をします。この道、左側の路肩が欠けていますので、十分注意して登ってください。きっと、秋祭りの時には整備されると思います。

フェンス沿いの道をのぼります。

鳥獣除けフェンス入り口に着きますので開けて入っていきましょう。

すぐに白山大権現(はくさんだいごんげん)の社が見えてきます。その上にも鳥居と稲荷社がありますので、そちらに向かってください。

そこからは山道を登っていくのですが、結構な坂ですので休み休みいきましょう。

途中の堀切(ほりきり)は深く長く、横堀(よこぼり)の役割をしています。

アップダウンしながら登っていくと、西尾根の曲輪(くるわ)に着きます。ここは55×18mの広いスペースです。

ここから深い横堀と高い土塁(どるい)を越えていきます。

するとすぐに中核となる主郭(しゅかく)地域に入ります。目の前に高くせりあがっている東尾根があるため、堅牢に見えます。ここを右に回り込み、南西から主郭に入ります。地元の方が道を作ってくださったので何とかなりますが、結構急なのぼりです。

主郭は27×19m。背後には高い土塁が。三方に土塁が築かれています。

小笠原の城の特徴の石積みが見られます。

特に東側はとてもきれいに残っています。ここが見所です。

主郭からは林大城(はやしおおじょう)、林小城(はやしこじょう)がよく見えます。

桐原城(きりはらじょう)にもありましたが、背後に五条の連続堀(れんぞくぼり)が見事に残っています。深さも高さも桐原城をはるかに凌いでいます。ここも見所です。

その奥に秋葉神社(あきばじんじゃ)があり、奥にも後郭(うしろくるわ)が見られ、竪堀(たてぼり)などが整備されています。こちらは武田氏によって増築されたのでしょう。

西尾根の曲輪からへ下る道が宮坂先生の縄張り図にもあったので、下りてみましたが、倒木がひどく、道もほとんどわかりません。ジグザグに沢に下りていきましたが、やはりこちらの道は整備されるのを待った方がいいみたいです。

ちなみに徳運寺から山手に向かうコンクリートの道をあがり、写真の位置を左に向かうと

入り口があります。

山家城は広大な城です。主郭まで30分ほど、全部の尾根を回るとそれから1時間は欲しいところです。 急坂も多いですが、ここ山辺では一番スケールの大きい山城かもしれません。ぜひ、トライしてみてください。

上條館長の山城案内 桐原城

桐原城 きりはらじょう(松本市入山辺桐原)

昭和45年10月22日長野県史跡に指定

今回は桐原城です。

15世紀、桐原氏によって築かれたといわれています。桐原氏は小笠原氏に属し、武田氏の侵入で小笠原諸城が自落した際、主人である小笠原長時と共に村上義清のもとに向かったといわれています。その後、小笠原氏が復活した際に共に戻ってきて、桐原城も改修されたともいわれています。

桐原城は追倉沢(おっくらざわ)と海岸寺沢(かいがんじざわ)に登り口があります。海岸寺沢に砂防堰堤が築かれ少し道が変わってきましたが、そこより上の登城道が荒れています。追倉からの道は整っていますので、こちらから登っていくほうがいいと思います。

県道松本和田線を美ヶ原方面に向かいます。

旧山辺学校校舎を過ぎるとJAがある交差点がありますので、ここを左折します。

しばらく行くと左に1軒家が建っていますので、そのT字路を右折します。

すぐに左折、右折を繰り返し、東へと登っていきます。突き当りが追倉地区です。

右手のビニールハウス前に車を止めさせてもらいます。葡萄の時期は鳥獣よけフェンス前でもいいかなと思います。

案内図をおくケースがありますが、最近は入っていません。右手の小さい鳥獣よけフェンスを開け、登城道を登ります。最初に訪れたときは林道を登ってしまい、しばらく気づきませんでした。

ここからは道が整っていますし、案内表示もあります。上にのびる竪堀(たてぼり)跡を楽しんでください。そして表示に従い、大手道を登っていきます。

土塁(どるい)が両側に積まれた城門跡と思われる場所もあります。

途中二重堀切(にじゅうほりきり)もしっかり残っています。

小笠原氏の山城の大きな特徴である平場曲輪(ひらばくるわ)が次々と現れます。ただ、規模は小さく、きっと柵を建てて、防御の一助にしたと思われます。

主郭(しゅかく)の表示があるところからいよいよ城内です。右に行くと海岸寺沢口へ、まっすぐ行くと主郭搦手(からめて)方面に行けます。主郭へは左に向かいます。

ここからいくつかの曲輪を抜けていくのですが、すべてに石積みが残存し、こんな山の中なのにすごいなと思ってしまいます。

山辺の山城の大きな特徴、扁平(へんぺい)な山辺石(やまべいし)を積んでできています。

主郭は29m×27mほどで、土塁がしっかり残っています。東の土塁は高さ4mぐらいでしっかりしています。主郭の四方に鉢巻石積みと腰巻石積みが残っている場所もあり、必見です。

主郭背後には長く深い堀が4本あり、石積みを配置した土塁もあり、敵の侵入に備えています。

この城の堀切、竪堀の規模が大きく山すそまで続いているようです。きっと、再び戻ってきた時に作った新しいもののような気がします。

この尾根筋は遠く、武石峠(たけしとうげ)まで続いているとあります。何かがあったときはこの尾根筋を越えていくつもりだったのでしょう。

帰りは海岸寺沢に下りようと向かいましたが、倒木も激しく、道も途切れています。何とか滑り降りたものの、最後は砂防ダムで道が変わり、何とか鳥獣よけフェンスの入り口までたどり着くことはできました。

後日、こちらから登りました。堰堤もできつつあり、道も見えてきました。しかし、堰堤を越えてからの道がよくわかりませんでした。

ちなみにお墓のある交差点を曲がると海岸寺沢、海岸寺跡、霜降城(しもふりじょう)に行けます。

旧海岸寺のお堂には県宝の千手観音があります。地元の方が守られており、残念ながら通常は公開されていません。

桐原城はこの山辺の山城の中で、主郭を守る曲輪群の複雑な縄張り、各郭に残された石積み群、整備された道等、素晴らしいと思います。ここも20分ほどで登れます。おすすめの山城です。