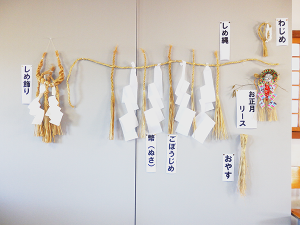

令和7年度体験講座「しめ縄作り教室」

![]()

藁をなってお正月のしめ縄飾りを手作りします

![]()

- 日 時:令和7年12月7日(日) 午前9時~正午

- 会 場:旧山辺学校校舎内 2階

- 定 員:25名(小学校3年生以下は保護者同伴)要予約

- 料 金:無料

- 講 師:荒田直氏(元シニア大学講師) ほか4名

- 持ち物:はさみ、飲み物(必要な方)

- 申し込み・問い合わせ:11月22日(土)9時から旧山辺学校校舎(℡ 0263-32-7602)

講座のようす

学芸員雑記 山辺学校の歌「山辺の里」

山辺学校には児童が住んでいた里山辺(さとやまべ)村、入山辺(いりやまべ)村をうたった歌として「山辺の里」があります。全38番からなる大作で、通して歌うと20分以上かかります。

唱歌「山辺の里」

「山辺の里」はいつ作られたのか明記した資料が見つかりませんが、「山辺の里」の歌詞をまとめた「しおり」が明治37(1904)年に発行されています。発行者は第5代校長の吉田頼吉先生。このときに作られたと考えられます。吉田校長は植林教育を本格化した人でもあります。

しおりによると「山辺の里」は

一.地域の地理、歴史を学ぶ参考として編纂したもの

一.児童に常に歌わせ、愛郷の思想を養うもの

一.歌詞は華族女学校 坂正臣先生の校閲、

楽譜は東京音楽学校 渡辺森蔵先生の作曲

歌詞は「校閲」とありますので、坂正臣さんが作詞したものではありません。

誰が書いたのか明記されていませんが、山辺の方によると「山辺文芸会」が作ったのではないか?とのことです。

山辺文芸会は明治31年4月に発足しました。のちの大正4(1915)年に短歌集「潮音」の主幹となる太田水穂(貞一)が山辺学校に着任したのがこの年であり、学校の先生を中心に文化活動熱が高まっていた時期です。

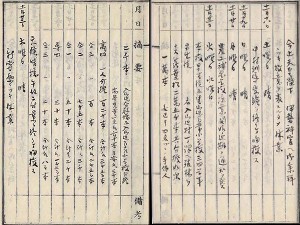

「山辺の里」しおり(復刻版)複製・転用禁止

会の指導者は歌人、画家、須々岐水(すすきがわ)神社の宮司でもあり山辺学校の教師であった上條善守。しおりの表紙には上條先生直筆のぶどうの絵が載せられました。

しおりには楽譜も載せられていたため、現在もどのような曲であったかが分かります。

山辺地域をぜんぶ歌う!

長野県には「信濃の国」という県歌があります。浅井冽が明治33年に、長野県師範学校附属小学校の唱歌として長野県の特長を盛り込んで作詞したものですが、よく「オレん地域が歌われてない」なんて不満を耳にすることがあります。そんな苦情をいっさい言わせない「山辺の里」、全地区が盛り込まれています。そのために38番という大作になりました。

1番ではまず、山辺の地域の説明です。

山辺の里は松本の一里東にへだたりて

人口八千有余人 家数は一千三百戸

田畑は広く地味肥えて 暑さ寒さも強からず

入山辺村は山辺谷にあります。特に谷の北側では日当たりも良く強風も吹かず、現在ではぶどう栽培が盛んです。「寒さも強くない」というのは、そうした気候をうたったものでしょう。

18番には「大滝」が出てきますが、この滝は現在、無くなっているように思います。発電所が作られた際に水の流れが変わったと考えられます。また38番に出てくる「仙液山」は、どこを指しているのか分かっていません。このように現在では確かめられない場所もあります。

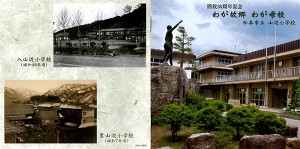

平成15(2003)年、山辺小学校開校30周年の際、「山辺の里」を38番まで通して歌った音源が記念CDに収められました。この音源が、20分以上となっています。

山辺学校は3番

3番には山辺学校が歌われています。 昭和58(1983)年、山辺小学校の子どもたちが歌った「山辺の里」音源があります。3番だけ切り出しましたので、聴いてみてください。

五層の楼の白壁は 往来(ゆきき)の人の目を照(てら)す

窓より洩るオルガンの 調べに耳をかたむけて

やさしき歌の声聞くは 学べる子等の親ならん

山辺学校が5層? 2階建てでしょ?と思われますが、八角塔の内部に3フロアあります。フロアというよりも、階段の踊り場のようなものです。

外からは、塔の途中の窓、最上階にベランダが見えます。屋根のために窓が作られなかったフロアがあるため、外からは4階建てに見えます。6階建てなのに5階に見える松本城のようですね。

外からは、塔の途中の窓、最上階にベランダが見えます。屋根のために窓が作られなかったフロアがあるため、外からは4階建てに見えます。6階建てなのに5階に見える松本城のようですね。

「山辺の里」しおり復刻

「山辺の里」しおりは、山辺歴史研究会、須々岐水神社宮司の上條さん(上條善守さんのご子孫)により2003年に復刻されました。「山辺の里」を知る貴重な資料として残されています。

「山辺の里」全歌詞

「里山辺学校誌(昭和47(1972)年発行)」に、面白いエピコードが記されています。

南方(みなみかた)をうたった文句に「家まばらなり…」とある(15番)のを南方の生徒たちが「俺の方は家がまばらじゃあない」というと、学校の先生が「おおそうか、それじゃあ(家豊かなり)と訂正してやるぞ。」といって笑っていた。

(学芸員:岡野)

学芸員雑記 山辺学校の植林教育

明治30(1897)年、山辺学校の児童が植林を始めました。この時は1,500本程度でしたが、吉田校長が赴任して「植林規定」を設けると、年20,000本以上の本格植林が始まります。植林の記録は昭和26(1951)年まで確認でき、太平洋戦争中も続けられていました。

植林教育とは

第5代校長(在任は明治33年から大正4年)の吉田頼吉先生は学校財産の蓄積を目的として、植林を始めました。「植林規定」には次のように書かれています。(原文ではなく、意訳しています。)

一.植林は生徒に林業の実験的練習をさせ、かつ将来の学校財産の一部とすることを目的とする。

一.植林地は、村の共有山から便利な地を選び、組合管理長から共有山管理部長に交渉して借りるものとする。

一.植林方法は毎年春に高学年の生徒が行う。毎回、父兄に援助してもらう。

一.植林の種類は主に落葉松(からまつ)とする。ただし時価によって、管理長と校長が協議して他の樹を植えることもある。

一.苗数は毎年およそ2万本以上とし、予算編成の際にこれを決定する。

一.毎年秋に下草刈り、枝打ちをし、境焼をして野火を防ぐものとする。特に盗伐、野火等の予防は、植林地に最も近い民家に管理を委嘱する。この場合、管理長より相当の報酬を与えることとする。

一.伐採は、植林初年よりおよそ10年目に間伐、20年目に全伐する。ただし、管理長と校長が協議して、さらに延長もしくは短縮することとする。

一.学務委員から植林委員を2名あげ、管理長と校長の植林に関する事務を助ける。

この規定が発行されたのがいつか厳密には分かりませんが、明治38年に入山辺(いりやまべ)尋常小学校が開校した年には、秋に里山辺(さとやまべ)小学校、入山辺小学校が合同で25,000本の植林をしていますので、この年前後かと思います。

吉田校長の思惑

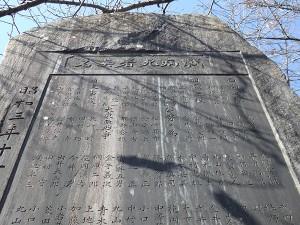

昭和33(1958)年9月に、植林記念碑が建立され、序幕式で吉田先生がご挨拶されています。

それによると、吉田校長が着任した頃は周辺の山には木が生えておらず、荒廃していたようです。山に木が育てば、村の中央を流れる薄川(すすぎがわ)の大水や、旱ばつにも耐えられるのではないかとも考えました。大根やゴボウを作ればその年にすぐ収穫できるのに、あえて十数年かかる木を植えたのは、ただただ学校の財産形成のためだけでなく、大きな意味で山辺の村と人を守る目的がありました。

子どもたちの植林作業

植林には小学3年生から高等小学校の4年生(今の中学2年生)の男子が当たりました。たいていは4月か5月に植えますが、年によっては11月にも作業するときがありました。

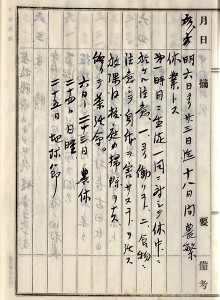

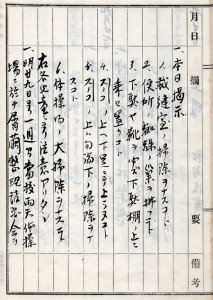

明治38年の山辺高等小学校の日誌によると、11月22日に里山辺高等小学校、里山辺尋常小学校、入山辺尋常小学校(この年に開校したばかり)の合同で、25,000本の落葉松(からまつ)を植えています。分担を見ると、児童が15,000本、各区からの大人の手伝い人が10,000本でした。

|

11月22日 水曜日 本校(里山辺高等小学校を指す)男生徒及び里山辺尋常小学校三四学年男生徒(空欄)名 10,000本 各区より4名づつの手伝い人

天候晴 穏やか 午後二時 業を終りて帰校す |

「植林規定」のとおり、10年後の大正3(1914)年には間伐の記録があります。

植林地維持のご苦労

学有林は管理が大変でした。盗伐する輩が居たのです。

大正元(1912)年、吉田校長は植林の大切さと協力のお願いを書いて印刷し、村中に配りました。「里山辺小学校誌(昭和47年発行)」から一部抜粋して紹介します。

山林の収穫ほど安全で物価の変動を受けず、又矢鱈に人手に渡したり、災難を受けたりすることがなく保管するも極めて容易なものはない。従って基本財産としては最も適当しておる。日本でも広島あたりでは、毎年毎年山の木を売って村中の統ての納税をすましてをる所がある。佐久にも村税の半分以上を山林より支払ってをる所がある。我両山辺あたりでもそう出来るのである。(中略)勝手に山をあらすものがある。充分成長せざる内より盗筏をする。のみならず、セッカク学校生徒が汗水垂らして植えた所ですら、野火をつける者がある。(中略)可愛らしい子どもが一本植えては家のため、二本植えては村のため、三本植えては国のためといって植えたのだ。それをマア何という非道の強欲だろうか。(中略)一年に一度位は是非共植林地を見廻ってもらいたい。里山辺村七百戸の人が番代りに見廻って下さるとすれば、ざっと一日に二人づつ山番ができる訳だ。そうすれば野火の恐れもなし、盗筏の憂もなし(中略)要するに子どもの植えた樹を完全に養成して貰いたいのである。

全文はとても長く、吉田校長の盗伐に対する怒りがにじみ出る文章です。村民の協力が必須であり、校長も必死だったのでしょう。

先生方は他にも、植林地の借地契約をしたり、苗木を用意したりと毎年のお仕事がありました。

植林記念品

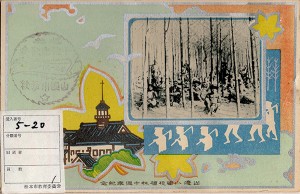

植林十周年記念絵はがき

明治39年、植林10周年を記念して絵はがきが作られました。はがきには、落葉松の林で大人も子どもも休憩しているらしい様子の写真が入っています。

植林作業の写真が残っていませんので、当時の様子を知る貴重な一枚です。

蝶ネクタイをして座っている男性が、吉田頼吉校長と思われます。消印のようなデザインには、38-12-25の日付がありますが、このときの日誌には終業式の記録があるだけで、特に式典等を行ったわけではないようです。

植林記念碑建立記念杯

昭和33年の記念碑建立の際には、記念の杯が作られました。杯にはひょうたんが描かれていますが、縁起物であり、植林教育とは直接関係のない絵かと思います。記念碑の除幕式には多くの人が集まったので、出席者に配布したのではないでしょうか。

このときの記念碑は、現在、松本市立山辺中学校の敷地内にあります。

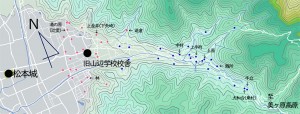

植林地はどこにあったか

植林地は入山辺村の山にありました。里山辺村の財産区、入山辺村の財産区を借用していました。日誌に具体的に上がっている地名は里山辺財産区では「一ノ沢」「熊ノ平」「詫沢」、入山辺財産区では「菖蒲沢」「寺社平」などです。どちらも山辺学校から5キロメートル以上ありますし、標高差も450 mほどあります。小さい子には大変な作業だったでしょう。

この植林によって得た収入はどうしたのか?具体的には分かっていません。村が伐採し、村費として計上したのかもしれません。吉田校長の植林記念碑序幕式祝辞や里山辺小学校誌によると、校舎(おそらく中学校の)新築、増築の際の材や費用に使われたようです。

(学芸員:岡野)

学芸員雑記 施設敷地内の石碑など

旧山辺学校校舎の敷地には、色々な石碑や像があります。

明治18(1885)年に建てられたこの校舎は昭和3(1928)年3月まで学校として使われており、その後改築して7月からは役場、公民館、保育園などに活用されてきました。明治の頃から地域の人々の集まる場所であったこの地だからこそ、存在している物があるのでしょう。

学校ゆかりのもの

県宝記念柱

旧校舎は昭和56年から復原工事が始まり、昭和60年11月21日長野県宝に指定されました。これを受けて翌昭和61年10月「長野県宝 旧山辺学校校舎」の木柱が建てられました。校門から玄関へ通じる石畳の西側に東向きに立ち、周囲をツツジがぐるっと囲っています。

二宮金次郎像

石畳の東側に西を向いて二宮金次郎像があります。ただし、この像は山辺学校にあったものではく、昭和8年に開智小学校へ寄贈されたものです。昭和38年、開智小学校と田町(たまち)小学校が統合された際に、新しい開智小学校へは田町小学校にあった像が設置されました。紆余曲折の末、こちらの像は山辺学校へとやって来ました。

山辺ゆかりのもの

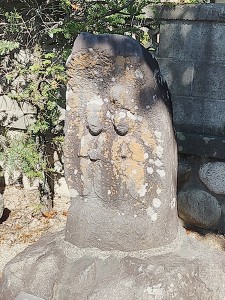

道神面

平成5(1993)年7月から9月にかけて、松本市で国宝松本城400年まつりが開かれました。この際に展示された「道神面(どうじんめん)」が、二宮金次郎像の東側に、南向きに移設されています。

道神面とは、宮田嵐村(らんそん)によって作られた民芸品で、道祖神がモチーフとなっています。

嵐村は、現在里山辺(さとやまべ)にある「おっとぼけ美術館」の場所で制作活動を行っていたそうです。道神面は本来、木彫りや張り子ですが、この像は安山岩です。

役場ゆかりのもの

忠魂碑

昭和3年11月、「帝国在郷軍人会里山辺村分会」により忠魂碑(ちゅうこんひ)が建てられました。総高420cmあり、敷地内でも存在感があります。

表には「元帥伯爵 東郷平八郎 書入」とあり、裏には戦没者氏名が146名刻まれています。一番古い戦争は西南戦争(1877年)ですから、珍しいと言えるでしょう。忠魂碑は西を向いています。

里山辺村役場跡記念碑

里山辺村は明治8年に立村し、昭和29年に松本市に編入されました。編入30年を記念して「里山辺村役場跡」の碑が建てられました。石畳の西側に東向きで立ち、裏(西)側には立村と編入の年が刻まれています。

道標

御即位記念で建てられた道標は、村役場跡の碑の西側、施設敷地の北西角にあります。大正四年十一月十日とありますので、大正天皇の即位の礼の年です。

四角柱で北面には「左 上金井区を経て武石(たけし)峠を越え小県(ちいさがた) 入山辺村を経て扉峠を越え和田駅」とあり、西面には「薄町区林区を経て中山村に通ず」とあります。敷地の北西角は兎川寺(とせんじ)交差点に当たります。現在は柵で囲われて見えにくくなっていますが、以前は道行く人はこの道標を見て行ったのでしょう。

道路元標

道標のすぐ南側には道路元標が立っています。建立年代は分かっていませんが「東筑摩郡里山辺村」とありますので、少なくとも昭和29年よりは前の物です。

道路元標は兎川寺交差点(北西)を向いていますので、庭から文字を見ることができません。交差点から柵の隙間を覗いてみましょう。

南庭のもの

校舎の南側には芝生の庭があります。風の気持ちの良い季節には、市内の幼稚園、小中学校がやってきて昼食をとったりしています。

浅井冽の歌碑

この庭のアカマツの下にあるのが浅井冽の歌碑です。松本市教育会の100年を記念して、アルプスを一望するこの景勝地に昭和59年11月、西向きに建てられました。前年の昭和58年に、校舎南側に建つ教育文化センターが落成しています。

和歌は、長野県歌「信濃の国」の作詞でも知られる浅井冽83歳の作で、元の書を松本市教育会が所有しています。「山やまの高嶺をこえて来る雁の 雲のかよひ路けふ見つるかな」と彫られています。

「鳥と遊ぶ」ブロンズ像

歌碑の北側には「鳥と遊ぶ」と題されたブロンズ像が建っています。像を松本ライオンズ・クラブ、台座を山辺地区の方に寄附していただきました。校舎が県宝に指定されたことを記念して、5周年の平成元年に建立されました。当初は西向きに設置されていましたが、今は南を向いています。

作者は立川(たてかわ)義明、長野県諏訪市出身の彫刻家で、立川流初代(和四郎富棟)の末裔にあたる方です。里山辺には県宝に指定されている須々岐水(すすきがわ)神社のお船がありますが、その多くは立川流やその作風で作られています。なにかしら縁があるのでしょうか。

謎なもの 郵便ポスト

校舎の北の庭には、赤い郵便ポストがあります。口はふさがれていて、実際に投函することはできません。昭和24年以降に作られた形状で、現在はあまり見かけなくなりました。「ふみの日」の文字が印字されていますので、1979年以降の物かと思われます。

このポストがなぜこの地にあるのか、分かっていません。設置された経緯を示す書類などが見付かっていないのです。以前、校舎の東側に郵便局があったそうです。この郵便局が無くなる際に、ポストだけ記念に旧山辺学校に置いていったのではないか、という説がありますが、これが有力な気がします。

黒と白の印象の強い旧山辺学校校舎において赤いポストは異彩を放っています。経緯をご存知の方は、ぜひご一報ください!

(学芸員:岡野)

館長雑記 しめ縄作り教室

しめ縄作り教室を開催しました。

旧山辺学校校舎では毎年12月に「しめ縄作り教室」を開催しています。

この教室は平成10年に「わら細工と昔の遊び道具作り教室」の名称で始まり、26年間続いている旧山辺学校校舎の伝統的な恒例行事です。毎回松本市に限らず、市内外の多くの方々に参加していただいています。

令和5(2023)年の教室

今年度の教室は12月3日(日)に開催しました。講師は荒田直氏、原田勇氏、宮坂ヤス子氏、矢沢滋氏の4名にお願いしました。荒田氏は6月の昔の遊び道具作りの講師もしていただきました。宮坂氏はお正月リース作り教室の講師もしていただいています。原田氏は毎年材料の藁を準備していただいています。矢沢氏は講師の中では最年長の方で、お手本となる技術を披露していただいています。

さて、しめ縄は本来神事の場や神前などで、神聖な場所を示すために張る縄ですが、新年には家の入り口などに空間を清め魔除けのために張る縄でもあります。昔からお正月は各家々に「年神様」が訪れ、1年の実りと幸をもたらしてくれると言われています。

しめ縄はその年神様を迎え入れるための飾りとして、各地方や家々によって縄に細工を施した様々なデザインや技法が生まれてきました。

ごぼうじめ作り

そこで、毎年この教室で は、しめ縄づくりの基本の「ごぼうじめ」、松飾りに使う「わじめ」と「おやす」、紙で作る「幣(ぬさ)、または紙垂(しで)」、の一般的な4品目を作り、参加された家の正月飾りに使っていただけるように企画しています。親子で参加される方やリピーターの方も多く、皆さん、楽しみに参加していただいています。車座になって4つのグループに分かれ、それぞれに講師の先生に入っていただき、間近で縄綯い(なわない)のやり方を実演してもらい、実地指導していただきました。

教室ではまず、しめ縄作り定番の「ごぼうじめ」から作り始めました。縄の綯い方には右綯い(みぎない)と左綯い(ひだりない)があり、しめ縄など神事に関係するものは左綯いで行います。

ごぼうじめは一握りの藁束(わらたば)を数本ずつ三等分し、その3束の藁を綯って三つ編みにして1本の細長い棒状の縄を作ります。

親子で参加された方が多く、子ども達は講師の先生の手さばきをじっと観察して、手の動かし方を一生懸命に真似ていました。

スプレーで藁を適度に湿らせてから、二束に分けた藁を手で挟んでギュッと滑らせて撚る(よる)と、縄目ができてきます。それを作り手から見て時計回りに綯うと左綯いができます。

分からないこと、上手くいかないところは、講師の先生が手取り足取り教えてくださり、その場でやり方を学んでいくことができました。

ごぼうじめは全部で5本作ります。何本か作っていくうちにだんだん手馴れてきて、一人でも形の良いものができるようになりました。

おやす作り

後半は「わじめ」と「おやす(『おちょこ』ともいう)」を作りました。どちらも松飾りの際に一緒に取り付ける飾りです。

特におやすは藁を1本ずつ編み込む工程があり、細かく根気のいる作業です。講師の先生の手元をよく見ながら、同時進行で一緒に作っていきました。

おやすの形が見えてきました。ここまでできれば一安心、仕上げの段階に入ります。

余った穂先と根元を三つ編みにして形を整え、取っ手のようにします。手間のかかる作業でしたが、初めての方も含め皆さん納得のいく良い出来栄えでした。

お話と感想発表

でき上った「ごぼうじめ、わじめ、おやす」などの作品を前にして講師の先生のお話を聞きました。皆さん、自分の作品を手にしながら、やり終えた満足感でいっぱいの様子でした。

地域に残る伝統的なしめ縄作りですが、毎年このような形で老若男女多くの方々に引き継がれていくことを、とてもうれしく思う教室となりました。

(館長:大池)

館長雑記 里山辺地区で行われていた天然氷の製氷業

里山辺地区では昭和30年代まで、製氷業として天然氷が作られていました。もともと里山辺の林地区では数軒の農家が冬の仕事として、家の周りで小規模な天然氷作りを行っていました。それが生業として採算が取れて儲かることが分かり、大正末頃に地元農家の有力者が会社を立ち上げて、松本地方では唯一本格的な天然氷の製氷業が始まりました。

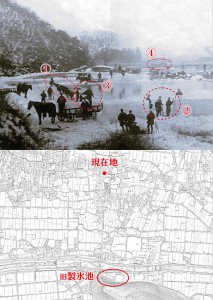

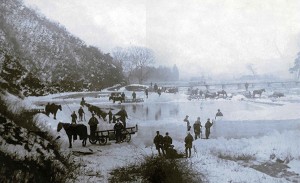

旧山辺学校校舎第7室では、当時の製氷作業の写真や使用されていた道具を展示しています。写真には、林城山の北麓、薄川沿いに製氷のための人工池を設置し、天然氷を作っていた生産の全体像が写されています。製氷池に張り詰めた氷を切り出し、集めて引き上げ、荷馬車に積んで運んでいく一連の作業の様子が分かります。

【写真内説明】

①切り出し

②集め引き上げ

③荷馬車に載せ

④運び出し出荷

(地図の現在地は旧山辺学校校舎です)

さて、その里山辺の製氷業は、地元の有力農家により会社経営として大規模に手掛けられる前から、数軒の農家が水田を改良して行う小規模なものとして行われていました。大正10年頃から製氷の規模を徐々に広げていき、大正14年頃から昭和元年にかけて本格的に会社経営に乗り出し、専門の製氷業の株式会社として創設されました。

今回、会社を創設された家のお孫さんにあたる方に、当時の製氷業の様子についてお話をお聞きする機会を得ることができました。また、山辺歴史研究会からもご助言をいただきました。以下、聞き取った内容に沿って当時の製氷業の様子をご紹介します。

製氷池について

初めの頃は田んぼにセメントを張り、水をためて凍らせ作っていた。砂やほこりが入るので布でふき取るなどして大変だったらしい。その後、利益を得るため規模大きくするにあたり、製氷池として林城山北麓の薄川沿いにコンクリート製の人工池を建設した。およそ30メートル四方、深さ1メートルくらいで、その池が三つ造られた。当時、薄川にかかる金華橋(きんかばし)からの土手道はなく、山沿いに下る道があり、そこから上流の方にかけて製氷池が三つあった。道は上流の橋のところで土手道に続いていた。

当時、子ども達はその池で、冬はスケートをやったり、夏は水泳大会をやったりした。小学校のスケート大会では今でいうフィギュアスケートをやる人がいて、みんな珍しがって見ていた。

水は薄川の水を引き込む水路を造り取り入れていた。取水口は2,3百メートル上流にあり、それは今でも残っている。当時は水をみんなで大切にしていたので、飲み水に使っていてきれいであった。井戸のある家もあったが無い家が多かったので、川の水で洗濯をして、顔を洗い口をゆすいでいて、住民の生活用水になっていた。

製氷作業について

1つの池で1シーズン3~4回は作って取ることができた。それ以上は作っても倉庫に納まらない。今と違って気温が寒かったから、やるだけ取れる。気温を計ったことはないが、裏の畑でスケートをやっていたので当時はだいぶ寒かった。昼に気温が上がると溶けしまうが、池は日陰で日が当たらないから天然氷作りには最適だった。

製氷作業には1回20人くらい周辺農家から手伝いに来て作業をした。当時は今と違って寒かったので、氷が成りすぎないように気を付けてやっていた。父親がしょっちゅう見に行っていた。切り出す氷は縦1m、横70から80cmくらい、厚さは15cmくらい。氷を張らせ過ぎてきつくなり過ぎてもいけない。

氷をまず鋸で切って、池のふちに人が端から並んでいて、この切った氷を端から持っていく。

切った氷を挟むもの(氷鋏)があり、引き上げていく。

引き上げたあと手鉤というものがあり、手で細かく動かして池の傍に積み上げ、それをまた荷馬車に積んで運んだ。

氷は山の際にある倉庫に保管した。大きな倉庫で外から見ると3階建て、15メートルくらいあった。中はがらんとして棚などはなく、氷を入れては「ぬか(木挽きぬか)」をかけて積んでいく。氷の間に木挽きぬかを置いてその上にまたのせて、溶けないように、くっつかないようにして積み上げていく。木挽きぬかは材木屋から持ってくるが、杉とか檜とか種類はあまり関係ない。高さは見上げるくらいだから、相当高く積んで入れてあった。その倉庫が山の際に3棟あった。

その他に会社では、天然氷だけでなく機械氷もやっていた。お孫さんが中学生の頃、昭和10年代に機械を使って冷凍の氷も手掛け始めていたようだ。

天然氷の販売について

氷はすべて冷やす氷ではなく、食べるための飲食用の氷として販売した。また昔は木製の冷蔵庫があり、そこに保存するとともに保冷の役目をしていた。時折、縄手通りで店をやっている人がいて、この天然氷を買っていって店でかき氷を提供していた。

親戚の叔父がトラックを購入し、松本の街の販売する店まで運んだ。また、湯の原(美ケ原温泉)や浅間温泉の旅館へも出していた。昭和17,8年頃には松本駅から貨車に積んで東京へも出荷していた。

当時、国家総動員法が制定されて企業統制になり、なるべく食料を作り贅沢品を作っていたところはみんなやめていってしまった。また、周囲の若い人がどんどん兵隊にとられていく中、製氷業も昭和19年にはやめることになった。

戦後、株式会社としての製氷会社は解散しており、お孫さんの家もオーナーではなくなっていた。別の方が会社の施設を買い取ることになり、昭和30年代初め頃まで同施設において天然氷が作り続けられた。氷は昔の藍倉(あいぐら)の中に保存され、倉の中では石積みになった3m×5m、深さ1,5m~2mくらいの半地下の氷室があり、その中で夏まで備蓄をしていたようだ。

その後、薄川の水も衛生上飲用には次第に適さなくなり、昭和34年には製氷池近くの金華橋(きんかばし)からの土手道が造られて人の通りも増え始め、そのあたりから需要の先細りとともにこの地での天然氷は次第に作られなくなったようだ。

以上、地元の方への聞き取りによる里山辺地区の天然氷製氷業の成り立ち、製造の様子の概観です。インターネットの情報によると、現在、天然氷は全国で数か所ほど製造されているようでして、栃木県、埼玉県、山梨県ほか、長野県では1か所、軽井沢で製氷業が行われているようです。

天然氷製造は温暖化の影響もあり希少価値として密かなブームを呼んでいるようですが、100年以上も前にこの里山辺の地で大規模な製氷業を行った先人たちに、改めて敬意を表したいと思います。

(館長:大池)

学芸員雑記 山辺地域の道祖神

山辺地域には、現在も道祖神ほか石造の地蔵、観音や記念碑などが多くあります。

道祖神は江戸時代に広く浸透したといわれ、松本盆地にも多く残されています。道祖神には自然石、文字碑、双体(そうたい)像があります。双体像というのは男神と女神が並んでいる像で、山辺は松本市内では一番多い地域です。

山辺の道祖神

双体像は、入山辺、里山辺にそれぞれ17体ずつ、文字碑もそれぞれ11体ずつあるといわれます。そのほかに、奇妙な形をした石に神が宿るとされる自然石神がいくつかあります。

建立年や作者が刻まれた物もありますが、山辺地域で一番古いとされる物は元禄年間(1688~1704年)作ではないかと伝わります。

道祖神は五穀豊穣・縁結び・安産・子育て・無病息災・健康長寿・旅の安全などをかなえてくれる神で、集落の守り神でした。そのため集落の入口に置き、厄病神などの集落への進入を防いでもらいました。

その名残で、現在も地区の入口や交差点などに道祖神の姿が見られます。

美ヶ原高原への道路が整備された影響で、牛立(うしたて)の道祖神など場所を移している物もあります。

色々なスタイルの道祖神

道祖神は建立の年の流行や諸般の事情により、それぞれに特徴を持っています。

里山辺で一番古いとされる湯の原(ゆのはら)辻堂の双体像は、男神女神ともが合掌(手の平を合せる)している、長野県内では珍しい像です。

湯の原の道祖神に次ぐ古さと推定される上金井(かみがない)下矢崎の道祖神は石の上に乗っています。

入山辺でも東側(美ヶ原高原に近い標高の高いほう)、かつての中入村(なかいりむら)の東から牛立、大和合(おおわごう)、小仏(こぼとけ)の3基、かつての北入村(きたいりむら)の宮原の1基は、女神が男神の足を踏んでいる像です。足を踏んでいるのは愛情表現だとか…

牛立の道祖神は山辺地区最大で、総高145cmあります。

道祖神は単体で立っている印象がありますが、他の石造文化財と並んでいる場所もあります。

中村の道祖神は庚申塔(こうしんとう)や筆塚(ふでづか)と並んでおり、しかも双体像と文字碑が並んでいます。ただし、この文字碑は「道祖神」ではなく「祖道神」とある、珍しい像です。

中村の双体像は江戸末期の高遠の名石工、藤森吉弥と宮村の石工、重森文四郎の合作による祝言(しゅうげん。男神と女神の結婚式の様子)像です。天保15(1844)年に作られ、山辺一美しい名作といわれています。

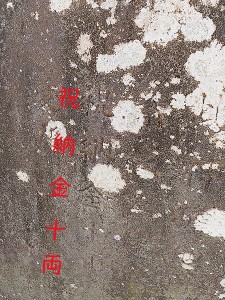

この像の裏には「この神を他の村に祀る時は、祝金十両をもらい受ける」という意味の文字が彫られています。

この頃の道祖神は盗難に遭うことがありました。良い姿の物、栄えている村の物などを自分の村に持って行って据えたのでしょうか。そのため「盗んだら罰金だ」という意味合いで彫られたともいわれます。

道祖神を他の村に持っていくことを「道祖神の嫁入り」と言ったそうです。

上手町(わでまち)の道祖神は、かつて渚(なぎさ)の若衆に盗まれたと伝わります。現在の渚本村公民館の南西にある渚本村の道祖神は、女神が男神の足を踏んでいる特長があり、これが上手町の道祖神であったと推測されています。

上手町はその後、盗まれないように大きな道祖神を作ったといわれています。総高112cm。大きな石を半分に割り、片方を上手町、片方を厩所(まやどころ)の道祖神にしたとのこと。

厩所の道祖神は古いものにも関わらず、欠けのない綺麗なお顔です。平成になってから彫り直されました。この地域では、三九郎の火で道祖神を焼く風習があったそうで、その熱で女神の顔が崩れてしまっていたのを、地域の人々の願いで直したのだそうです。

上原の道祖神は道端の石垣の中にあります。祠の上にはさらに瓦の屋根が見えます。

林の双体像は、昭和の中頃、道路の拡幅のため南側から北側へ移されました。鳥居の両側には柵があり、「道祖神」と書かれた幟(のぼり)が二本も立っている珍しい像です。

「林村」と彫られていますが、これもかつて入山辺村から運ばれたとの噂が残っているそうです。盗難ではなく、道祖神を譲ることもあったそうです。

コトヨウカ行事と道祖神

山辺地域には2月8日頃、集落の厄病神や風邪の神を追い払う行事があります。松本市の重要無形民俗文化財に指定されている地域もあります。

このお祭りに、村の守り神である道祖神は欠かせません。コトヨウカの日の朝早くに道祖神に餅を塗りつけて良縁や子宝を祈願したり、道祖神の前で記念撮影をしたりします。

里山辺追倉(おっくら)では、コトヨウカの日に地区の人々で大きな縄(龍)を作り、男女に分かれて綱引きをする風習があります。女性が勝つとその年は豊作だと言われ、毎年、女性が勝っていました。

龍は道祖神と横の庚申像に巻いておき次の年に燃やす風習ですが、現在は世帯数の減少などで行事を中断しており、綱だけが像に巻かれています。

クイズ!

旧山辺学校校舎の2階、第8室には道祖神2体のレプリカを展示しています。

1.どこの道祖神でしょうか?

ヒント:本物は石の上に乗っています。

2.どこの道祖神でしょうか?

ヒント:山辺一美しいとも言われる名作

正解は旧山辺学校校舎で!

山辺地域の珍しい道祖神を探して歩いてみてくいださい。

(学芸員:岡野)

学芸員雑記 100年前の山辺学校

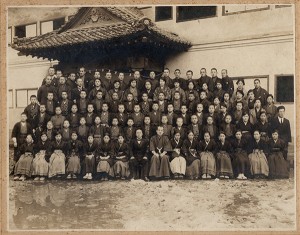

山辺学校は明治19(1886)年4月に開校しました。当時は、校舎の建っている里山辺(さとやまべ)村と、その東側の入山辺(いりやまべ)村の子どもたちが通っていました。しかし、明治38(1905)年、入山辺尋常小学校が設立されると、里山辺村と入山辺村はそれぞれに小学校を持ち、別々に活動していました。

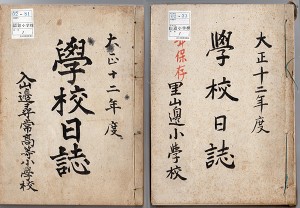

100年前の大正12(1923)年は、「里山辺尋常高等小学校」と「入山辺尋常高等小学校」に分かれていました。

学校日誌を読む

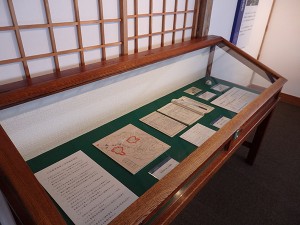

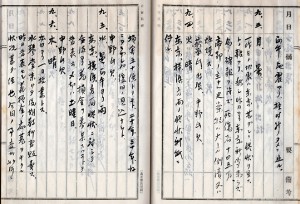

2校の学校日誌と、入山辺尋常高等小学校の宿直日誌が残っています。日誌から100年前の様子をうかがってみます。

里山辺、入山辺とも、始業式は4/2(月)。翌4/3は当時の祭日「神武天皇祭」でお休み。

4/6(金)と4/13(金)は前晩からの大雪で、とても寒かったとあります。

気象庁の松本市観測データを確認してみます。最高気温は4/6は3.1℃、4/13は6.3℃。大雪前後は10℃を超えていましたし、4/2の始業式の日は19.2℃ありましたので、寒の戻りで間違いないようです。

農業休業と気候

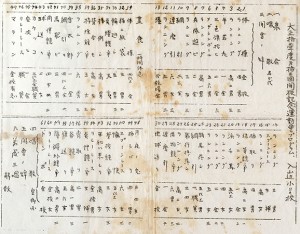

里山辺、入山辺は農業を生業にしている家が多くありました。農業休業も充実しています。

まずは6月。里山辺では6/9(土)~6/25(月)「地久節」まで16日間。入山辺は6/6(水)~6/25(月)の20日間。

このとき、入山辺では「より働くこと」「食物に注意して体をこわさないこと」といった注意が出されました。

次の休みは7月から8月。現在の私たちでいう夏休み時期です。

里山辺は7/25(水)~7/29(日)が農業休業、

7/30(月)~8/19(日)3週間が暑中休業 合計26日間。

入山辺は7/22(日)~7/25(水)が農繁休業、

7/26(木)~8/19(日)の25日間が夏期休暇 合計29日間。

2校とも8/20(月)が始業式でした。

ちょっと驚いたのは、夏休み明けから9月上旬まで午前中授業であったこと。

里山辺は9/8(土)まで、入山辺は9/5(水)まで午後の授業がありませんでした。里山辺の日誌には7:45始業、11:30終業の短縮授業であった旨が記されています。

入山辺の8/20(月)始業式の日の日誌によると「まだ暑さが去らないため半日授業とする」だそうです。

大正の頃は未だそんなに暑くなかったイメージがありましたが、気象庁のデータを確認すると、

松本市では8/19(日)まで最高気温は連日30℃超え、9/8(土)までも、ほぼ夏日以上でした。現在ほどではないにしろ、涼しいとは言えない気温でした。

では秋や冬はどうだったでしょうか? 秋の農業休業という記録はありません。

里山辺は12/29(土)~1/14(月)、17日間が冬季休業。

入山辺は12/29(土)~1/5(土)が年末年始休業、1/6(日)~1/9(水)が冬季休業、合計12日間。

ストーブの炊き始めは、里山辺は12/21(金)、入山辺は12/12(水)。

12/21は暖かったようですが、12/12は最低気温-2.4℃、最高気温4.6℃。12月に入ってからは平均気温5℃以下が多く、冷え込んでいました。

ちなみに昨年令和4(2022)年、旧山辺学校校舎では10/18(火)にストーブを設置し、11月の市内中学校課外授業の際には点けていました。大正の人は我慢強かったのでしょうか。

学校行事

100年前も今と同じような行事がありました。

4月下旬、春季遠足。1年生は片道2~3Kmのところ、6年生になると10Kmを超える場所に行っていました。

10月には運動会と秋季遠足。

入山辺は小学6年生が大町方面へ2泊3日で修学旅行へ出掛けています。

里山辺では高等科2年生(今の中学2年生)が10/31(水)夜12:10~11/5(月)関西へ修学旅行をしています。

また2校とも、高学年男子が山へ植林や薪拾いに行っています。植林教育は明治30(1897)年に始まった、山辺学校独自のカリキュラムでした。

今も昔もおなじ…

9/28(金)、里山辺で注意事項が掲示されました。

1.裁縫室の掃除をなすこと

2.便所の蜘蛛の巣を払うこと

3.下駄や靴を必ず下駄棚の上に乗せ置くこと

4.スノコの上へ下足にて上がらぬこと

5.スノコの上はもちろん下の掃除をなすこと

6.体操場の大掃除をなすこと

児童によく注意すること。

今も昔も、先生は同じことに悩むのです。

関東大震災

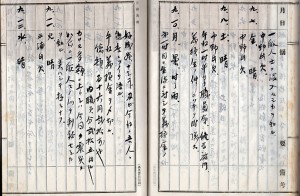

100年前の9/1(土)関東大震災が起きました。入山辺の日誌によると、入山辺でも柱時計が止まるほどに揺れたようです。

9/1(土) 正午地震あり、柱時計ために止まる。

9/3(月) 一昨日の地震は東京甚だしく、惨状を呈すとの報あり、然し昨日より東京新聞来らずために確報

を得ず、死傷者145万、帝都の主なる建築物は大方倒潰又は燃焼す。

9/4(火) 東京、横浜方面の惨状、新紙に得る、 損害五十憶とのこと、20年30年後にあらざれば、復旧

の見込みなしと。

9/5(水) 東京、横浜方面惨状に対して 生徒より義損金を募集することを発表す。

9/6(木) 昨日発表せし義損金の応募をきくに状況甚だ佳なり。今回の事変がいかに一般人士に浸入せし

かを知る。

9/10(月) 第一時目に生徒に対して義損金の好成績なし(成し)こと及び今後の吾人の態度について語る

午後義損金を〆切る

総額116円20銭なり 内職員分25円なり

かくも多額に上りしは今回の震災がいかに一般人々の心を刺激せしかを知る、

美はしき極みなり。

入山辺小学校だけで116円20銭、今の価値にして464,800円ほどの募金が集まりました。テレビが普及していなかった時代ですが、東京、横浜の被害が伝えられると、入山辺の人々も心を痛めた様子がうかがえます。

2校とも3/22(土)が終業式、3/23(日)が卒業証書授与式でした。

(学芸員:岡野)

学芸員雑記 戦争紙芝居上演

旧山辺学校校舎では、夏に太平洋戦争期に発行された紙芝居を上演しています。読み手は市民学芸員の有志です。

令和5年の上演

2023(令和5)年は8月5日(日)に実施しました。

上演した紙芝居は、1942(昭和17)年発行の「空白の遺書」。昭和12年11月に日中戦争で戦死した爆撃機操縦士と残された妻の想いを、妻の談話形式で描いた紙芝居です。

遺品の中に、妻への宛先だけが書かれ、裏には何も書かれていなかったハガキがあったことから、「空白の遺書」と名が付いています。

紙芝居のはじめには、

「未亡人が語る亡き夫への、優しい愛情と、

今後の決意とは、

はからずも同じ運命に立ち到った、

幾万の女性の 尊い 頼もしい気持ちを、

代弁したものとして、

第一線の将兵は もとより、

銃後国民に、力強き安堵を与えるものと

いわねばなりません。」

とあります。

夫は「(子どもたち)を大切に育てられたし」と頼む以外は何も言い残していません。妻は取り乱す自分の心に鞭打って、3歳の息子に「どうか早く大きくなって、お国のため、お父さんのように、空を飛んでおくれ」と願います。

実在する人の物語ですので、本心はわかりません。しかし現代日本の私たちは、戦死するかもしれない戦場へ、家族を送りだそうとは思いません。太平洋戦争当時は、大切な人を亡くした幾万の女性たちに対し、このような気持ちが尊いと教えたのでしょうか。「嫌だ!」と声を上げられなくするためのプロパガンダではないかと感じてしまいます。

上演する戦争紙芝居

紙芝居は、松本市在住の方が所有する中から、戦争を扱った10点をお借りして上演しています。2021年には「チョコレートと兵隊」、2022年には「玉砕軍神部隊」を読みました。どちらも、現在の私たちが読むと「あれ?」と思うような、いつの間にか悲しみや怒りをねじ曲げられた感覚に陥る作品です。

紙芝居を購入したのは、所有者のお父さんです。戦時中、実際に上演していたのかどうか、所有者はわからないそうです。しかし、当時は紙芝居は安価ではありませんでしたし、お父さんの弟(所有者の叔父)は戦死していますので、なにかしら後ろめたさや悲しみがあって紙芝居を購入していたのかもしれない、とのことでした。その気持ちがプロパガンダに利用されたのだとしたら、いたたまれません。

現代の紙芝居を読む

紙芝居上演の際には、戦後に発行された紙芝居も併せて上演しています。2021年には「三月十日のやくそく(2021年 童心社)」「おばあちゃんの人形(2013年 本の泉社)」、2022年には「あおよ、かえってこい(1985年 童心社)」、今年は「ちっちゃいこえ(2019年 童心社)」でした。

いずれも原爆や空襲を扱った作品で、それぞれの人の想いが描かれています。

戦争の悲劇は被爆に限りませんが、理解し伝えていかなければならないテーマのひとつだと考えています。

戦争に正しさはありません。しかし身近な人が死んだり、大切なものが壊されたりすると感情は大きく動かされ、平和なときには考えもしなかったことをしてしまうのかもしれません。戦時中の紙芝居を読んでプロパガンダを体験することで、自分の心は弱く、簡単に曲げられてしまう可能性があることを理解したいと思います。そして、戦争は駄目だという気持ちを、ずっと持ち続けていきたいです。

(学芸員:岡野)

学芸員雑記 第5室「農家の暮らし」と昔の道具

旧山辺学校校舎の中に、昔の農家を再現した展示室、第5室があります。松本市と周辺地域の小学生が、昔の生活を体験するのに活用しています。

コンセプト

旧山辺学校校舎は、明治18(1885)年12月に建設され、翌4月から昭和3(1928)年3月まで学校として使用されました。その後、村役場、公民館、保育園として活用されましたが、昭和57(1982)年から2年をかけ、校舎への復原工事が行われ、地域の歴史民俗資料館となりました。

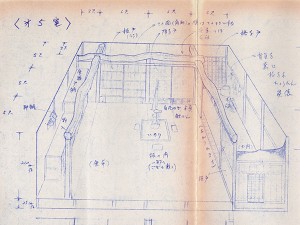

このときの工事で新しく作られたのが、第5室の再現農家です。「山辺地域の代表的な住居の内外観及び生活様式を紹介することを目的として、民家の一室を再現するとともに、生活用品等を紹介」するというコンセプトで作られました。

第5室

この部屋は「明治20年頃の中農以下」と設定して作成されました。「中農」とは、中規模、中流の農家という意味です。

教室の一室を使い、中に鴨居や敷居等を設けて玄関と土間、囲炉裏のある1室が再現されています。

梁や柱は古材が使われました。

生活様式を感じるために配置された小物は、山辺地域の方々から寄贈された実物です。

部屋の中には物入れと食器戸棚がありますが、これも使われていたものを修理して設置しました。

年輩の方々には郷愁を感じる、子どもたちにはタイムスリップした異空間のような、楽しい部屋となっています。

昔の道具を調べてみよう

この部屋はインフラ、つまり電気、水道、ガスが通っていない時代のものです。当然、電波も飛んでいませんでした。この頃、人々はどうやって暮らしていたのでしょうか?

例えば水。流し台のような物はありますが、蛇口がありません。変わりに大きな甕(かめ)と柄杓(ひしゃく)があります。人々は近くの井戸、川に行って水を汲み、それを甕に溜めておきました。必要なとき、甕から柄杓で水をすくって使いました。日常に水汲みという家事がありました。

例えば炊飯。電気が無いので炊飯器もありません。米を入れた釜を釜土に設置し、下で薪を燃やして炊きました。

釜土に安定して置けるように、でっぱりのある釜を使いましたが、これを羽釜(はがま)と呼びます。

このように、昔の人は生活環境に合わせて道具を工夫して使っていました。現代では使われなくなった物も、材質を変えながら現代に引き継がれている道具もあります。

それらを調べにいらっしゃいませんか?令和5年7月20日から8月31日まで、通常より道具を多く展示する「昔の道具調べ展」を実施します。道具に触れることができます。

クイズ!

水甕と羽釜には似たような木の蓋があります。この蓋、どちらが重いでしょうか?

答えは旧山辺学校校舎で持って確かめてみてください。

(学芸員:岡野)