Vol.112 「知りたい!」に応えたい~博物館資料の調べ方(R7.7.8文責:會田)

「資料特別観覧」という言葉をご存じでしょうか。聞きなれない言葉で初めて知る方も多いと思います。「資料特別観覧」は学芸員の業務の一つで、多くの博物館美術館施設等では、収蔵庫に保管されている資料、また展示室に展示している資料を調査、閲覧できる制度があります。(事前申請要、許可制/有償※減免の場合あり)

当館では、松本市立博物館条例第7条で定めており、「学術研究者やその他教育を目的とした事由で閲覧ができる」としています。研究の最前線で調査をしている学術研究者や教育関係者が、論文に掲載したい、画像を学校教材として利用したいなど、調査研究・教育のために、学芸員の立会いのもと当館収蔵資料を閲覧利用できる制度を設けています。

「資料特別観覧」は条件がありますが、「松本市立博物館にどんな資料があるのか知りたい!」と思ったときには、実は誰でもネット上で調べることができます。

このコラムのページ内の「収蔵品検索」のアイコンを押していただくと、検索画面が表示されます。キーワードを入力すれば、該当資料の画像や資料名、制作年代などが閲覧できます。

|

|

全国の博物館美術館施設などでは、近年収蔵資料情報のデータ化が進められており、当館もいち早く取り組みを始めています。

眺めていると、まるで“仮想世界のミュージアム”のようですよね。

「こんなものも収蔵されているんだ」「これは何だろう?」など様々な発見があるかもしれません。どなたでもご利用いただけますので、ぜひ覗いてみてください。

Vol.111 文明開化の時代を映すラベリング ( R7.6.20 文責:遠藤 )

松本市立博物館の常設展示は、8つのテーマ展示から構成されています。

そんな常設展示の一角に、文明開化期の松本を紹介するコーナーがありますが、今回はそのコーナーから明治の時代の“ラベリング”の様子を紹介します。

ラベリングとは、事物に名前を付け、詳しく説明することを意味する心理学用語とされますが、レッテルを貼って決めつけること、というようにネガティブな意味合いを持つ場合もあります。現代においても“Z世代”や“勝ち組と負け組”のように大小さまざまなラベリングが行われています。

鎖国や身分制度をはじめとしたさまざまな支配の枠組みが崩れ去った明治初期、世間は新しい時代の象徴となった西洋文化をなんとか取り入れようと躍起になっていました。有名な「散切頭(ざんぎりあたま)を叩いてみれば文明開化の音がする」の一説が示すように、この時代は文明開化の時代と呼ばれ、あらゆる分野で西洋化が進みました。松本にある国宝旧開智学校校舎も、文明開化していることを示すために無理をしてでも洋風の建物を求めた人々の想いの結実といえます。

そんな時代ですので、文明開化を果たしている人は“開化の人”ともてはやされ、反対にちょんまげを大事にしている人や伝統的な風習を大事にしている人は“旧習因循(きゅうしゅういんじゅん)の人”と呼ばれ、早く開花するようにと諭されるのが一般的でした(ちょっと前に話題になったアマビエ・アマビコも当時の新聞で“迷信”扱いされ否定されています)こうした開化を基準にしたラベリングが広く行われましたが、これが小学校で使用する教科書にまで登場していました。

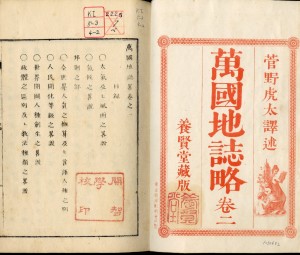

その教科書は『万国地誌略』(明治7年)で、世界地理を勉強するための本です。明治初期の小学校の教科書として広く使われていました。この2巻に「人民開化等級の略説」という章がありますが、その中で世界の国々が文明開化の度合いでランク分けされています。「文明開化の民」が頂点となり、順番に「半開化の民」、「未開の民」、「蛮夷」と分類されています。「文明開化」を果たした国には欧米の各国が挙げられ、アジアの国々は「半開化」に分類されることが多いです。「未開」の国は遊牧民の人々、「蛮夷」には欧米に植民地にされた国の原住民の人々が当てられています。当時の“開化至上主義”ともいえる考え方が反映されたラベリングといえます。

この本の中で日本は「文明開化の民」に分類されています。当時の日本は開国したばかりですので「半開化」が妥当なところでしょうが、だいぶ背伸びした分類に感じます。

当時は一刻でも早く欧米列強の国々に追いつくことが国を挙げての大命題となっていたとはいえ、学校教育の現場でこのように世界の国を勝手にラベリングした内容を教えていたことは驚きです。現代の感覚からするととても問題のある内容に感じますが、急いで欧米のような強い国にならなければ日本が植民地にされてしまう、という恐怖心が根底にあったことも見逃せません。

いつの時代も他者を勝手にラベリングして自己の安定を得ようとするのは世の常かもしれませんが、こうした行為には人の想いや社会の情勢が大きく影響しています。なぜこんなことしたのか?という点を考えていくと、さまざまなことがみえてくると思います。

常設展示室では今回紹介した『万国地誌略』のほかにも文明開化期の人々の想いや考え方を示す資料が並んでいますので、ぜひご覧ください。

文明開化を紹介しているコーナーの様子 |

「開智学校印」が押印された『万国地誌略』巻二 |

Vol.110 学芸員の試験認定を受験してきました(R7.6.5 文責:竹藤)

昨年(2024年)12月に、学芸員の資格を取得すべく、東京まで試験認定を受験しに行ってきました。これまで音楽教員、公共施設(音楽ホール)と勤務してきた私ですが、松本市役所に移り、学芸員の資格を持たずして博物館に配属となった経緯があります。これも良い機会ととらえ、本格的に勉強することにしました。

学芸員の資格を持つ方の多くは、大学等で所定の単位を修得することで、卒業と同時に資格を取得しています。平成9(1997)年度までは5科目10単位だった要件が、平成10(1998)年度からは8科目12単位、平成24(2012)年度からは9科目19単位となり、ハードルが順次上がっていることが分かります。

私のように社会人となってから取得を目指す場合に、選択肢となるのが「試験認定」と「審査認定」です。今回話題にする試験認定は、大学で修得できなかった必要科目・単位を、筆記試験によって認定する制度になります。以前は毎年実施されていましたが、令和5(2023)年に施行された博物館法施行規則により、令和6(2024)年度から「少なくとも2年に1回」に変更となりました。

加えて、全ての科目に合格した後、博物館での1年間の実務経験が必要です。つまり、今回筆記試験合格者となっても、学芸員と名乗れるのは令和7(2025)年度の終盤。不合格だった場合、次のチャンスはさらに2年後となってしまいます。

さて、勉強を開始したのは昨年5月頃でした。教員免許を保有している関係で、1科目はすでに取得していたため、残る8科目の試験対策を行うことになります。具体的には「生涯学習概論」を除いた「博物館概論」「博物館経営論」「博物館資料論」「博物館資料保存論」「博物館展示論」「博物館教育論」「博物館情報・メディア論」の8つです。

学習のセオリーとしては過去問題をあたりたいところですが、公開されているのは問題文のみで、解答解説等がありません。早速出端を挫かれながらも、まずは学芸員の養成課程等でテキストとして使用されている書籍に目を通すことにしました。

教科別に編まれた参考書には古いものも多い中、こちらは平成29(2017)年発行と比較的新しく、最近の法改正等とのズレも少ないため重宝しました。もうひとつ、勉強を進める上で大いに役立ったのが「生成AI」です。実際の手順としては、公開されている過去問題をChatGPTやGeminiといった複数の生成AIに解答させ、記述内容が正しいかどうかを書籍に照らしながら進めていきました。特に試験認定では、複数の事実やデータを組み合わせた論述が求められることも多く、そうした問題はゼロベースで考えるよりも、出力された解答をもとに事実確認していくことで作業効率が上がります。

令和5年度実施問題からさかのぼり、8教科5年分を終えたところでタイムリミットとなってしまいましたが、大別すると以下のような分類が見えてきました。

- 法令と博物館史

ここでは、博物館の設置・運営の根拠となる「博物館法」をはじめ「文化財保護法」「文化芸術基本法」等が基本となります。条文の穴埋め形式のため、暗記のセクションではあるものの、博物館法であれば「博物館の事業」といったように、出題箇所にはパターンがあります。また、法改正のタイミングでは、ほぼ確実に改正のポイントが問われますので、忘れずに押さえておきたいところです。併せて、法令ではありませんが、日本における博覧会と博物館の起源についての記述も、穴埋め問題でよく見かけます。

- 博物館や学芸員に関する諸課題についての論述

論述の問題については「財政課題」や「人員不足」をキーワードにしたものが多いため、公立博物館の財政状況や、諸外国との経営体制の違いについてデータを持っておくと解答しやすいというのが実感です。

- 用語解説

いずれも定義を簡潔に書く形式になっています。解答欄のボリュームからして、長くとも50字程度の想定と思われます。私はいくつかの博物館に関する事典、情報技術等に関する事項は一般的な辞書から複数の定義を集め、こちらも生成AIに要約と補足を出力してもらいました(本文の後に、参考までに実際に使用した書籍を一覧にしておきます)。

もちろんこれに加えて、特定の教科でしか出題されない分野もあります。たとえば教育論では、教員の養成課程でも学習するような、著名な教育者や教育法の知識が必要です。また、情報・メディア論では、マスメディアの歴史的変遷や、最新の情報技術に関する問題が頻出します。これらは上記1~3に加えて、少し個別の対策が必要です。

ひと通り勉強した所感として、日々の仕事に取り組む上で、何かが劇的に変化したわけではありません。しかし、学芸業務の基礎となる知識や理解が深まったことで、実際に取り組むことが初めての業務についても、ある程度自信を持って踏み込めるようになりました。何かを発信する際にも、根拠を持って述べるということが、少しずつできるようになった気がします。反面、松本市に建つ地域の博物館の職員としては、まだまだ「松本学」初心者であり、より焦点を絞った勉強を継続していく必要性を感じました。

結びに、試験の結果ですが、おかげさまで無事に全科目合格し、筆記試験合格者となることができました。ようやくスタートラインに立つことができた思いですが、机上の空論で終わることのないよう、今後の業務におけるひとつひとつの実践を大切にして、学芸員としてのスキルを充実させていきたいと思います。

参考文献

- 今村信隆『博物館の歴史・理論・実践1―博物館という問い』

京都造形芸術大学東北芸術工科大学出版局藝術学舎藝術学舎,2017. - 今村信隆『博物館の歴史・理論・実践2―博物館を動かす』

京都造形芸術大学東北芸術工科大学出版局藝術学舎藝術学舎,2017. - 今村信隆『博物館の歴史・理論・実践3―挑戦する博物館』

京都造形芸術大学東北芸術工科大学出版局藝術学舎藝術学舎,2018. - 全日本博物館学会『博物館学事典』雄山閣,2011.

- 日本ミュージアム・マネージメント学会事典編集委員会『ミュージアム・マネージメント学事典』学文社,2015.

- フランソワ・メレス,アンドレ・デバレ編,水嶋英治訳

『博物館学・美術館学・文化遺産学 基礎概念事典』東京堂出版,2022.

Vol.109 学芸員の仕事道具って?( R7.5.22 文責:岡 )

学芸員は日々多くの博物館資料と接しますが、そんな“学芸員の仕事道具”について皆さんはご存じですか?おそらく考えた事もない方が大半だと思いますが、漠然と“資料に害を与えない道具”を使っているのは想像できると思います。

博物館では破損や汚損、カビや虫害などに繋がるものは可能な限り排除します。今回のコラムではそんな博物館で日々使われている仕事道具について、具体例を示しながら一部をご紹介したいと思います。

1 手袋

資料の材質によっては布製の白手袋や薄手のゴム手袋を利用します。

ただ指先に力が伝わりにくいなど不便な面もあるため、清潔を保った上で、素手のまま作業する機会も多いです。

|

2 マスク

唾などの飛沫が付着しないよう、あらかじめマスクを装着しながら作業します。

3 鉛筆

軽量で先端が尖っておらず、ボールペンのインクと異なり付着物の除去が可能なため、筆記用具の中では推奨されています。

4 計測道具

金属製よりも布製や木製のものが頻繁に使用されます。

|

5 ライト

暗所での作業や、透かして資料状態を観察する場面で重宝します。落下を防止するためにも、紐付きのものが好まれます。

6 薄葉紙

薄くて破れにくい和紙です。通気性や柔軟性などに優れるため、資料と接するもの(緩衝材や包みや紐)は基本的に全て薄葉紙から作られます。

|

7 綿布団

綿を薄葉紙で包んで作るクッションです。使用頻度は高く、多くは学芸員が手作りしています。

|

8 巻き段ボール(写真の下に敷いているもの)

資料を置く際の下敷きや、梱包材として使用する場合もあります。資料のあるエリアとそれ以外とを区別する役割もあります。

|

|

9 テンバコ

安定して積み上げられるように定型の箱が使用されています。

|

ご覧いただいた通り、私たちが日々使用する道具に特別珍しいものはありません。ですが、何か問題が起きたとしても被害が最小限になるよう、細かなところで気を配っています。硬い材質より柔らかい材質、付着したとしても取り除きやすい材質、軽量な材質、資料に接しても影響が少ない材質…など、どんな道具を使うにしても、なるべく資料に影響を与えないことが優先されています。

また道具ではありませんが、資料を取り扱う前には落下の危険があるアクセサリーや腕時計は外し、ボタンやチャックがある服装はなるべく避けるなど、身支度にも気を付けます。これも、資料を破損させないように意識されていることの一つです。

資料の多くはそれぞれが館を信頼してご寄贈いただいたものです。そんな大切な財産を保管している以上、仕事道具をはじめとして学芸員が意識すべきことは少なくありません。

今回は一例の紹介に留めましたが、そんな視点も交えながら学芸員コラムを見ていただけると、新たな発見があるかもしれません。

Vol.108 特別展「信州の工芸ー作り手たちの原点」紹介 ( R7.5.1 文責:本間 )

松本市立博物館では、4月19日(土)より特別展「信州の工芸―作り手たちの原点―」を開催しています。

松本は“工芸のまち”と呼ばれる程、手しごとが盛んです。本展では信州各地で活動する現代工芸作家の皆様と作品を紹介します。

テーマは「作り手たちの原点」です。どのようなことがきっかけで皆さんがものづくりの道を志されたのか、現在はどのようなものを作られているのかが、分かる展示になっております。

原点となる作品を作家さんご自身にお持ちいただいたり、博物館資料を隣に置かせていただいたりして、皆さんの原点を探らせていただく方法をとっています。

博物館資料と現代工芸作家の作品をコラボレーションするという、松本市立博物館ならではの展示です。ここでは、展示室の様子を紹介します。

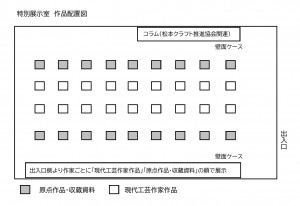

作品については以下のような配置にしています。

|

展示室の床が白とグレーの市松模様となっています。作家さんごとに作品を分けるために、このような展示方法となりました。

どの作品にも熟練された技術や、作家さんの想いが込められており、見ごたえがあります。

|

展示室に入って左手の壁面ケースにも、作家さんの作品や博物館資料を展示しています。

|

展示室に入って右手の壁面ケースでは、コラムとして「松本クラフト推進協会」関連事業を紹介しています。

関連作家の皆様の作品を展示中です。どの作品も細部まで精巧に作られており、可愛らしく素敵なものばかりです。

|

冒頭で“博物館資料と現代工芸作家の作品をコラボレーション”していると述べましたが、作家さんの作品の隣に、どんな博物館資料が展示されているのでしょうか。

ぜひ特別展へお越しいただき、実際にご覧ください!

<特別展情報>

・会 期 令和7年4月19日(土)~令和7年6月9日(月)

・開館時間 午前9時~午後5時(入館は午後4時30分まで)

・会 場 松本市立博物館 2階特別展示室

・料 金 【特別展単独券】一般(18歳以上):1,000円、大学生等:600円

【常設展・特別展セット券】一般(18歳以上):1,200円、大学生等:800円

・閉 室 日 毎週火曜日(祝日の場合は翌平日)

・協 力 NPO法人松本クラフト推進協会

Vol.107 手作り甲冑講座最終回 (R7.4.16 文責:髙木)

去る4月9日に、甲冑手作り講座の最終回が行われました。10月から始まって2月いっぱいで終了するはずが、さらに5回の補習を加えての全21回、壮大な講座となりました。途中、作業の複雑さ難しさに手が止まることもありましたが、8領の甲冑が出来上がり、あと2領も完成間近となりました。

出来上がった鎧(よろい)櫃(びつ)の上にそれぞれの甲冑をセッティングした様子をごらんください。

|

これで終わりではありません。最終回の大事な講習内容は、飾り方、着付け方、納め方です。

|

|

|

|

厳しくも丁寧に指導してくださった講師の赤廣先生本当にありがとうございました。そしていつも参加者に寄り添って会をまとめてくれた担当職員の吉澤さんお疲れ様でした。

|

仕上げた甲冑をお互いに着付けしあってから並び、赤穂先生の講評を聞きました。

それぞれに工夫をこらした兜の前立てにご注目ください。みなさん誇らしげです。

娘さんに作ってあげた参加者もいました。

|

博物館職員で手分けして作り上げた甲冑はもちろん、加藤館長に着てもらいました。

|

最後に記念撮影をして終了!

ではなく、4月19日に松本城に登城して着揃え会を行う予定です。

正式な登城ルートの大手門から、甲冑を身に着けた10人の武士が入ってきましたら拍手でお迎えください。10時前後の予定です。

|

19日朝までは博物館のウィンドーギャラリーに展示しています。手作りとは思えない立派な甲冑に歩行者の足も止まり、外国の方は写真をとっていきます。是非ご覧ください。

Vol.106 第5回博物館まつりを開催しました ( R7 3.31 文責:吉澤 )

令和7年3月16日、第5回博物館まつりが開催されました。

博物館まつりとは、松本市立博物館やその分館を母体に活動されている皆さんによるイベントです。

「博物館で学ぶ楽しさを多くの方々に伝えたい!」という思いのもと、博物館まつり運営委員会を中心に、子どもから大人まで楽しめる催しをたくさん企画しました。今回は、松本市立博物館での博物館まつり当日の様子をレポートさせていただきます!

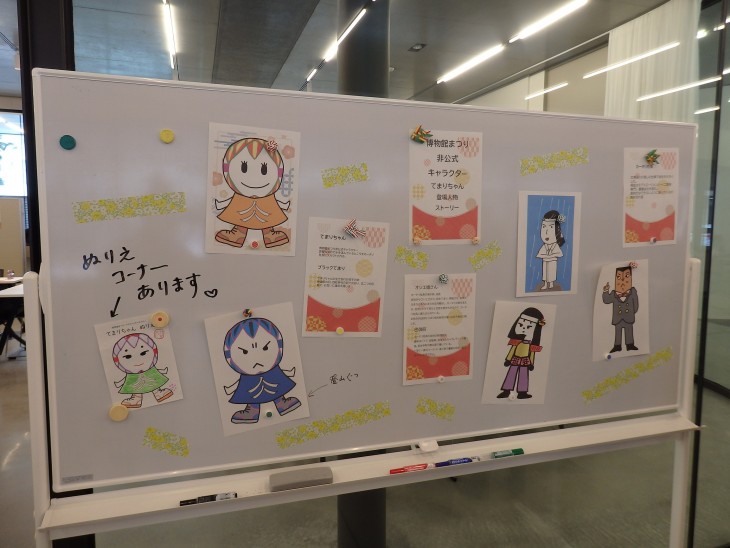

エントランスに入ると、素敵なポスターがお出迎えしてくれました。

エクセラン高校の生徒さんに制作していただきました。

|

当日はなんと大雪!お客さんが来てくれるかハラハラです…。

|

9時30分、博物館まつりのスタートです。

思いがけない悪天候でしたが、3コースのまちあるきの皆さんも勇ましく「いざ出発!」

銀世界の松本を散策しました。

|

|

|

3階の常設展では皆さんクイズラリーに熱中していました。

全問正解すると贈られる記念品は、道祖神のお札や収蔵品のポストカードなど、松本の博物館ならではのものです。

|

常設展を出たロビーでは、松本まるごと博物館の分館紹介パネル展が開かれました。

好評につき現在も延長展示しておりますので、常設展を見たあとは「次はここに行ってみようか」と松本めぐりの助けにしてみてください!

1階の交流学習室からは賑やかな声が聞こえてきます。

甲冑の着付け、昔の遊び、刀剣や昔の読み方にまつわるクイズなど、どれも楽しそうで目移りしてしまいます。

ちりめんじゃこから小さな海の生き物をさがす「ちりめんモンスターをさがせ!」は、子どもたちに負けじと大人の方も夢中に取り組んでいらっしゃいました。

甲冑着付け体験 |

昔の遊び |

刀剣にまつわる日本語 |

チリメンモンスターを探せ |

講堂では、3つのワークショップが行われました。

七夕・カータリ人形やコースター、鹿の角の首飾りなど、自分の手でつくった宝物を、博物館まつりの思い出とともに持ち帰っていただけたのではないでしょうか!

七夕人形作り |

こも編み体験 |

鹿角首飾り作り |

ガラス張りの会議室では、紙芝居と化石のギャラリートークが行われました。

松本地方につたわる「泉小太郎」伝説の迫力ある読み聞かせのあとは、大昔、松本がまだ海だった頃の壮大なお話が聞けました。

|

|

博物館まつりにあわせて誕生したキャラクター「てまりちゃん」とその仲間たちも会場を盛り上げてくれました。

|

今年は思わぬ大雪にみまわれた博物館まつりとなりましたが、例年に負けず劣らず大盛況の賑わいでした。

|

|

来館者の皆さまからの「楽しかった!」「また来ます!」という声と笑顔が本当にうれしかったです。

このようなイベントをきっかけに、松本の博物館に少しでも興味をもっていただけたら幸いです。

Vol.105 重要文化財馬場家住宅の紹介(その1) ( R7.3.7 文責:石井)

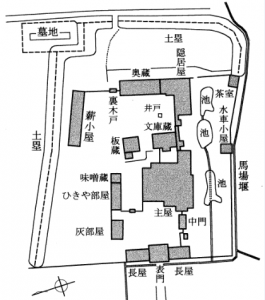

馬場家住宅は、松本市内田地区のほぼ中央に位置し、標高約690m、眼下に松本平が広がり、北アルプスを遠望する立地にあります。屋敷は四方を道路・水路で区切られ、敷地は全体で約12,300㎡です。

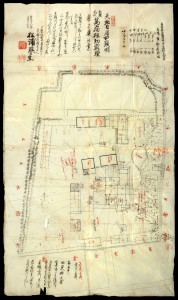

平成の保存修理工事に先立つ史料整理で発見された明治28年(1895)の家相図に基づき、工事では明治28年時点の時代設定で復元されました。

家相図 |

家相図に基ずく配置図 |

屋敷は敷地の西側を通る旧道に面しており、この旧道から後退して表門・門長屋を構え、両脇に塀が延びています。宅地西側を除く三方は土塁により囲まれています。表門を入ると、正面に主屋、右に中門・塀、左に旧灰部屋が前庭を囲んでいます。主屋の北側には旧ひきや部屋があり、主屋の南側は庭園となっています。主屋背後に文庫蔵、さらに後方に隠居屋・奥蔵があり、隠居屋南側の一番高いところに茶室があります。

これらの建物群を取り巻く形で、ケヤキほかの大樹によって屋敷林が形成され、遠方からも屋敷の輪郭を伺うことができます。なお、屋敷の北西にある祝殿境内にあるケヤキは「内田のケヤキ」として松本市特別天然記念物に指定されています。

今回は、主屋を紹介します。

主屋正面

|

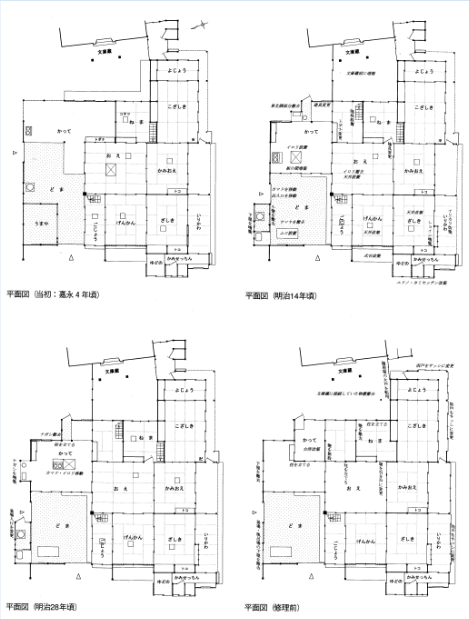

桁行18.8m、梁間16.4m、一部二階、切妻造、妻入、鉄板葺(元は板葺)です。旧小屋部材にある墨書から、嘉永4年(1851)の再建と判明しています。

妻を正面に向け、妻の壁に格子窓をつけ、棟に「雀おどし」と呼ばれる棟飾りつけるなど、県内西南部地域にみられる「本棟造り」の典型例です。

本棟造りの特徴を3点あげると、板葺きであること、妻(写真で見える屋根の下の三角形の部分)を見せる切妻造であること、妻のある方に入口があることです。

間取りは中央に広いオエ、その上手にカミオエ、これらの手前に接客空間であるゲンカン・ザシキ、ザシキの前方にカミセッチン、ユドノが張り出す構成です。幕末~近代の松本平の本棟造りに共通する間取りとなっています。

|

この図は、痕跡調査などに基づく間取りの変遷です。

イロリは当初オエにありましたが、明治14年頃にカッテの板の間が増築され、そこに設置されました。

ナガシが増築されたり、ウマヤがなくなったりとその時々の必要により改築が繰り返されてきたことが分かっています。

オエ:家族や近所の人たちが囲炉裏の周りを囲んで話をしたり、食事をしたところ

カミオエ:普段使う座敷

ザシキ:婚礼や法事の時にしか使わない本座敷

コザシキ:主人の居間

イリカワ:畳敷きの縁側。板敷きはロウカと呼び区別される

(その2)では表門や門長屋を紹介予定です。

※図はすべて『松本市重要文化財馬場家住宅第Ⅰ期修理工事報告書』(松本市教育委員会、平成8年)

より引用

(その2)では表門や門長屋を紹介予定です。

※図はすべて『松本市重要文化財馬場家住宅第Ⅰ期修理工事報告書』(松本市教育委員会、平成8年)より引用

Vol.104「春を待つ涅槃図」展のご報告( R7.2.27 文責:前田)

市内で大切に受け継がれてきた涅槃図をご紹介するこの冬の特別展。いよいよ会期も残りわずかとなりました。展覧会にあわせて開催した関連イベントの様子などを振り返ってみます。

涅槃図の絵解き

長野郷土史研究会副会長の小林玲子さんは伝統的な絵解きを研究し、ご自身も口演を行うなど、30年以上にわたって絵解きの普及に取り組まれています。会期初日の2月1日と、お釈迦さま入滅の日とされる2月15日に、特別展示室のたくさんの涅槃図に囲まれながら、この仏教絵画に込められた教えやお釈迦さまにまつわるエピソードなどを語っていただきました。初回は80名、2回目は120名もの方が熱心に耳を傾け、時にユーモアも織り交ぜた優しくわかりやすい語り口に魅了されていました。絵解きをとおして、涅槃図をより身近に感じていただけたと思いました。

|

小林先生には、長野郷土史研究会会長であるご主人の一郎先生とともに、企画段階から多大なるご教示とご協力をいただきました。本当にありがとうございました。

やしょうま作り

涅槃図が掲げられる年中行事「涅槃会」のお供え物は、全国各地に様々な形や呼び名で伝わっています。松本では「やしょうま」といい、私自身も幼い頃、近所のおばあちゃんにもらって食べた思い出のある行事食です。彩り美しいこのお菓子はやわらかでほの甘く、頬ばるとなんとも幸せな気持ちになります。

2月11日、地域のやしょうま名人をお迎えし、実際にやしょうまを作る講座を行いました。先生方のお人柄もあって、和気あいあいとした雰囲気の中、梅の模様入りと胡桃がたっぷり入った2種類のやしょうまが出来上がりました。満開の桜の木やブドウといった難易度の高い絵がらのやしょうまは、講師の皆さんが実演して作り方を見せてくれました。

この時期にはかつて、お寺や地域の仲間で集まり、わいわいと楽しくやしょうまを作ってお供えをし、これを分け合って皆で食べる習わしが市内でもあちこちに伝わっていました。生活様式の変化に加え、コロナの影響もあり、こうした光景はあまりみられなくなったようです。寒さの厳しい時期の年中行事は、人と人との温かなつながりを感じられる大切な機会でもあったのだろうとあらためて感じました。

|

|

これからも涅槃図

本展に出展された市内の涅槃図は、主に平成30年策定の松本市歴史文化基本構想の中で、市民の方に調査して頂き、所在が明らかになったものです。このほかにも、市内の各寺院や町会には貴重な涅槃図が受け継がれていると思われます。

実際に会期中、「うちの町会でも数珠回しの時に涅槃図出しているよ」と教えていただくことがありました。それはなんと、今回展示させていただいている笹賀の涅槃図と同じ作者であるとのこと。早速現地で拝見させていただきました。

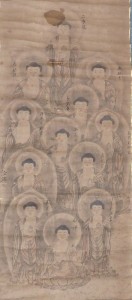

和田の二尊院に伝わるその涅槃図は、笹賀のものと同様に色彩が美しく、お釈迦さまをはじめ、会衆や動物たちが細やかな筆遣いで繊細に描かれる涅槃図でした。

『和田の歴史(松本市和田地区歴史資料館編纂会編)』によると、この2つの涅槃図を手掛けた探民守穀(本名・百瀬駒次郎/文化3-明治3)は、現在の松本市和田の出身。弘化嘉永の頃に江戸へ出て、幕府御用絵師である鍛冶橋狩野派の8代目・探淵守真に絵を学んだとのこと。

これまでの調査では、市内の寺院や町会に3件、探民の作品を確認していましたが、今回お寄せいただいた情報により、さらに新たな探民の作品と出会うことができました。点在している文化財の情報を整理し、江戸時代に松本で活躍した絵師についてのデータが更新できることは、特別展を通じての大きな収穫となります。

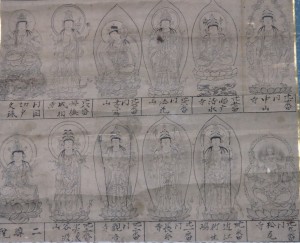

|

|

|

↑探民の仏画。「涅槃図」のほかに「十二薬師」「西国三十三番札所 観世音之像(部分)」が二尊院の什物として今に受け継がれています。

絵画としても大変見応えのある涅槃図ですが、その一つひとつに施入に関わった人々の想いや地域の歴史が秘められています。特別展は終了しますが、この魅力あふれる文化財を、今後も意識して追っていきたいと思います。地元の涅槃図や絵師にまつわる新たな情報がありましたら、これからもぜひ教えていただけると幸いです。

Vol.103 学芸員コラム:涅槃図の鳥たち(R7.2.11 文責:内川)

現在当館で開催中の涅槃図展。涅槃とは釈迦の入滅のことで、その死を嘆き悲しみ多くの人々はもちろん、動物たちも集まったとされています。その様子を描いた涅槃図には多くの動物たちが描かれていて、特に鳥たちはバリエーション豊かで、実在の鳥とはっきり分かるものも多いです。そんな様子が自然関係が専門の私から見ても面白いので、いくつか紹介します。

オシドリ

オシドリはほとんどの涅槃図に描かれています。オスの美しい姿と夫婦一対のイメージから涅槃図に限らず様々な絵画などのモチーフにされています。涅槃図の生き物はつがいで描かれているものも多く、オシドリはまさにうってつけの鳥でしょう。

高松寺の涅槃図には白いオシドリが描かれています。色は違えど特徴的なイチョウの形をした羽(三列風切)が見て取れます。

ガン類

カモの仲間で、カモよりも大型、ハクチョウよりも小型の水鳥です。現在の松本付近ではマガンやヒシクイが時折渡来する程度であまり見られませんが、かつては日本各地で普通に見られ、食用にされるなど身近な鳥でした。そのためか、多くの涅槃図にガンといえる鳥が描かれています。

中にはハクガン(全身白で翼の先が黒)やシジュウカラガン(頭から頸が黒で頬と頸の付け根が白)といえるものが描かれている涅槃図があります。この2種は、江戸時代には関東地方などにも普通に渡来していたようですが、その後ほぼ絶滅状態になりました。現在では、国をまたいだ保護活動が実を結び、主に東北地方に渡来します。かつては松本付近でも見られたのか気になるところです。

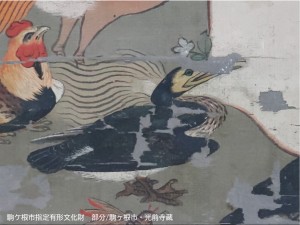

キジ類

キジは多くの涅槃図に描かれていて、大陸のキジ(コウライキジ)とは違い、体色が緑の日本のキジです。ときおり日本固有種のヤマドリが描かれている涅槃図もあります。

日本の野鳥でないものとしてはクジャクとニワトリもよく描かれていて、キンケイ・ハッカン・ジュケイなど珍しいものもいます。

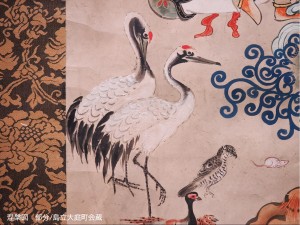

ツル

カメとともに長寿の象徴、縁起のいい鳥で、さまざまな絵画や芸術品のモチーフになっています。多くの涅槃図にはタンチョウが描かれていて、つがいのものも多いのですが、ナベヅルと思われるものが一緒に描かれている涅槃図があります。またコサギと並んで描かれていることも多いです。

ワシ・タカ類

その勇猛さから国内外問わず様々な絵に描かれている鳥で、涅槃図にも多く登場します。基本的にはオオタカをモデルとして描かれたと思えるタカが多いのですが、洞光寺と浄林寺の涅槃図には、褐色の体に金茶色の頭という、明らかにイヌワシといえる絵が描かれています。

サンジャク

見慣れない派手な鳥ですが、今回展示している涅槃図でも4点に描かれています。中国に生息するカラス科の鳥で、江戸時代には観賞用として輸入されていたようです。

光前寺の涅槃図

今回展示されているほかの涅槃図には見られない鳥たちが、特徴をはっきりと捉えた姿で描かれています。観察眼の鋭い絵師が描いたのかもしれません。

おわりに

他にもカワセミやフウチョウの仲間に見えるものなど、さまざまな鳥が描かれています。特徴がしっかり描かれていてわかりやすいものから、分かりにくいものも多く、見るたびに発見があります。

特別展「春を待つ涅槃図」は3月3日(火)まで開催しています。

もし「この鳥はこれでは?」と思えるものがあったら是非教えてください。

おまけ

ミミズクは耳角という耳のように飛び出た部分が特徴的なためか、多くの涅槃図に描かれています。

その中でもゆるキャラのような1羽。会場で探してみてください。