Vol.103 学芸員コラム:涅槃図の鳥たち(R7.2.11 文責:内川)

現在当館で開催中の涅槃図展。涅槃とは釈迦の入滅のことで、その死を嘆き悲しみ多くの人々はもちろん、動物たちも集まったとされています。その様子を描いた涅槃図には多くの動物たちが描かれていて、特に鳥たちはバリエーション豊かで、実在の鳥とはっきり分かるものも多いです。そんな様子が自然関係が専門の私から見ても面白いので、いくつか紹介します。

オシドリ

オシドリはほとんどの涅槃図に描かれています。オスの美しい姿と夫婦一対のイメージから涅槃図に限らず様々な絵画などのモチーフにされています。涅槃図の生き物はつがいで描かれているものも多く、オシドリはまさにうってつけの鳥でしょう。

高松寺の涅槃図には白いオシドリが描かれています。色は違えど特徴的なイチョウの形をした羽(三列風切)が見て取れます。

ガン類

カモの仲間で、カモよりも大型、ハクチョウよりも小型の水鳥です。現在の松本付近ではマガンやヒシクイが時折渡来する程度であまり見られませんが、かつては日本各地で普通に見られ、食用にされるなど身近な鳥でした。そのためか、多くの涅槃図にガンといえる鳥が描かれています。

中にはハクガン(全身白で翼の先が黒)やシジュウカラガン(頭から頸が黒で頬と頸の付け根が白)といえるものが描かれている涅槃図があります。この2種は、江戸時代には関東地方などにも普通に渡来していたようですが、その後ほぼ絶滅状態になりました。現在では、国をまたいだ保護活動が実を結び、主に東北地方に渡来します。かつては松本付近でも見られたのか気になるところです。

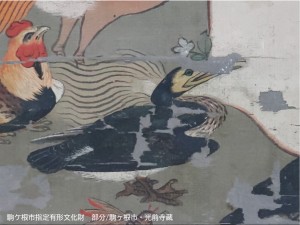

キジ類

キジは多くの涅槃図に描かれていて、大陸のキジ(コウライキジ)とは違い、体色が緑の日本のキジです。ときおり日本固有種のヤマドリが描かれている涅槃図もあります。

日本の野鳥でないものとしてはクジャクとニワトリもよく描かれていて、キンケイ・ハッカン・ジュケイなど珍しいものもいます。

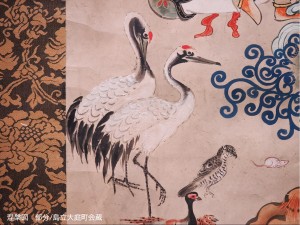

ツル

カメとともに長寿の象徴、縁起のいい鳥で、さまざまな絵画や芸術品のモチーフになっています。多くの涅槃図にはタンチョウが描かれていて、つがいのものも多いのですが、ナベヅルと思われるものが一緒に描かれている涅槃図があります。またコサギと並んで描かれていることも多いです。

ワシ・タカ類

その勇猛さから国内外問わず様々な絵に描かれている鳥で、涅槃図にも多く登場します。基本的にはオオタカをモデルとして描かれたと思えるタカが多いのですが、洞光寺と浄林寺の涅槃図には、褐色の体に金茶色の頭という、明らかにイヌワシといえる絵が描かれています。

サンジャク

見慣れない派手な鳥ですが、今回展示している涅槃図でも4点に描かれています。中国に生息するカラス科の鳥で、江戸時代には観賞用として輸入されていたようです。

光前寺の涅槃図

今回展示されているほかの涅槃図には見られない鳥たちが、特徴をはっきりと捉えた姿で描かれています。観察眼の鋭い絵師が描いたのかもしれません。

おわりに

他にもカワセミやフウチョウの仲間に見えるものなど、さまざまな鳥が描かれています。特徴がしっかり描かれていてわかりやすいものから、分かりにくいものも多く、見るたびに発見があります。

特別展「春を待つ涅槃図」は3月3日(火)まで開催しています。

もし「この鳥はこれでは?」と思えるものがあったら是非教えてください。

おまけ

ミミズクは耳角という耳のように飛び出た部分が特徴的なためか、多くの涅槃図に描かれています。

その中でもゆるキャラのような1羽。会場で探してみてください。