松本市内遺跡紹介⑭ 「松南地区の古墳~平田里古墳~」

松南地区は、松本市のほぼ中央に位置し、南松本駅周辺をはじめ、各種工場・事務所、一般住宅が立ち並び、松本市南部の商工業の中心として栄えている地区です。出川西、出川南遺跡や多賀神社、自衛隊松本駐屯地があることで知られる地区でもあります。

第2次世界大戦の前後までは広い畑地で、小麦や桑が栽培されていましたが、戦後に国道19号線の開通に伴い市街化が進みました。

平田里古墳

平田里は“ひったり”と読み、古墳発見地の小字名から名前がつけられました。

平成3年に行われた出川南遺跡の発掘中に発見された古墳で、3基確認されました。いずれも墳丘と被葬者を納めた石室は既に破壊されていましたが、見つかった周溝から1号墳は直径24m、2・3号墳は1号墳より小さく直径8~12mほどの大きさとみられます。5世紀代から6世紀にかけて続けて築かれたと推察されます。1号墳の濠底には、葬礼の際に飲食に使用したとみられる土器が3か所ほどまとめて置かれていたのも確認されています。

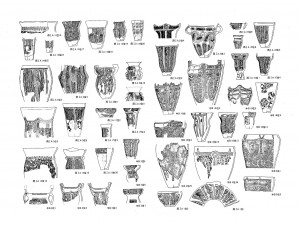

また、葺石と埴輪列が確認されており、墳丘の上に並べてあった埴輪は濠の中に転がり落ち、壊れた状態で大量に発見されています。松本平の古墳で埴輪が出土した例は無く、初めての発見となりました。復元された埴輪は140点ほどあり、墳丘のなかほどを巡っていたとすれば1.5m間隔で林立していたことになります。埴輪は普通円筒・朝顔形埴輪・形象埴輪が確認され、人物埴輪は確認されませんでした。形象埴輪には水鳥や鶏、犬(あるいは猪)とみられる動物のものがあります。また、樽形ハソウをまねた器財埴輪も確認されています。埴輪の製造は5世紀後半と比定されます。

出土遺物は周溝内からは確認されており、須恵器の高坏やハソウ、子持ちハソウなどは優品で、5世紀後半から6世紀初頭とみられます。鉄器には鏃・刀子・U字形の鋤頭・馬具があります。馬具は楕円形鏡板付轡と鉸具一括で、馬骨はなかったものの馬の殉葬も考えられます。

平田里古墳出土品の展示の様子

平田里1号墳 石室のナゾ

平田里1号墳は、須恵器の優品と馬具が確認されていながら、その内部主体に横穴式石室を採用していないといった不思議な点があります。一般に古墳中期まで、古墳の内部主体は、被葬者の地位により異なっていますが、後期にはいると前方後円墳も小円墳も一律に横穴式石室を採用するようになります。科野国造氏は6世紀前半、すでに本貫の地と考えられる飯田地方で横穴式石室を構築しています。したがって、筑摩郡内に国造一族が勢力をのばしていたら平田里古墳でも横穴式石室が採用されるはずなので、平田里古墳の築造者は科野国造氏以外の氏族ということになるのでしょうか。

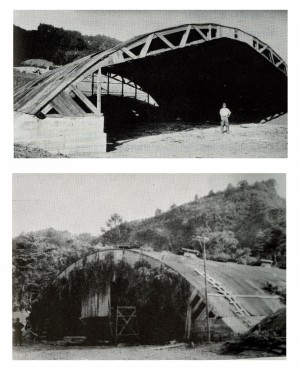

発掘時の平田里古墳

コラムクイズ

埴輪には円筒埴輪や形象埴輪(動物や人物、家)といったさまざまな形がありますが、出現が一番早い埴輪はどれでしょうか。

3つの中から選択してください

考古博物館雑記② 「考古資料から見る戦争」

前号(考古博物館雑記① 「中山地区の戦争遺産」)は中山地区と戦争のかかわりについて紹介をしました。今号は、戦争の歴史を考古資料から読み解き、考えてみたいと思います。

考古資料から見る戦争

戦争というと日中戦争や太平洋戦争を思い浮かべる方が多いと思いますが、争いの歴史は古く、「魏志倭人伝」に倭国大乱の記載があることから弥生時代にはすでに争いが起きていたことがわかります。

縄文時代の遺跡からは、石を打ち欠いて加工をした「打製石器」が出土しています。また、縄文時代から弓矢(や槍といった道具)が使われ、先端部につけられていた黒曜石が発掘調査で見つかっています。これらの道具は人を攻撃するためのものではなく、動物を捕獲するために使われていたというのが通説です。弥生時代になると石を磨いて加工する「磨製石器」と呼ばる石器が作られるようになります。この磨製石器は打製石器と比べると大変鋭利で、殺傷力が増幅していることは間違いなく、武器として作られたといわれます。

打製石器(左)と磨製石器(右)

この他、弥生時代には「環濠(かんごう)」という集落への外敵からの侵入を防ぐ溝が造られるようになります。稲作が伝来し、松本平でも稲作が始まるようになりますが、松本平の地形では、水田耕作が可能な平坦で、利水性に富む土地は限られます。この限られた土地と食料そのものを巡り、社会は武器が必要なほど緊張していたと推察されています。

古墳時代になると埋葬者の副葬品としての武具が登場します。弘法山古墳や南方古墳で鉄剣や槍鉋(やりがんな)、桜ヶ丘古墳では甲冑が出土しています。時代が進む中で、ムラの発展、集落の形成が進み、各々が自分の生活を守るために武具を手にしていったのでしょうか。

環濠(百瀬遺跡)

甲冑(桜ヶ丘古墳)

最後に

弥生時代に武器が作られて、以降の松本平の歴史資料には、まんべんなくどの時代にも武器が確認されます。しかし、弥生時代の前、縄文時代には武器が確認されていません。弥生時代は今から約2,000年前であり、それ以前の人類の営みは数万年を超え、人類の歴史は、武器や戦争と縁遠い時代の方が長くあります。

太平洋戦争時の松本市は陸軍歩兵五十連隊の誘致、陸軍飛行場や軍需工場の建設など「軍都」としての道を歩みました。戦後、連隊跡地は信州大学が開校し学都松本の基盤となり、軍需工場は松本の発展を担う原動力となりました。戦争の遺産を「負の遺産」として扱うのではなく、新たな平和な時代に進むために活用してきた歴史があります。

松本市は昭和61年9月25日に「平和都市宣言」を行いました。その後多様な平和事業の取り組みが行われています。平和祈念式典をはじめとした平和事業は継続して行われ、平成23年には「第23回国連軍縮会議in松本」が、平成26年には「第4回平和首長会議国内加盟都市会議」が松本市で開催されました。平成27年には松本市役所庁舎前に「平和の灯(ともしび)」モニュメントが設置されました。また、中山地区や里山辺地区、旧陸軍歩兵第五十連隊糧秣庫(信州大学)、旧陸軍飛行場跡(菅野小前)に戦争を伝える記念碑が建立されています。

「平和の灯」

現代を生きる我々は伝え残る戦争の歴史を学び、先人たちの残してきた遺産を受け継ぎ、平和を未来へ継承していけるように、博物館としてどのような活動ができるか考えていければと思います。皆さんも折に触れて平和について考えてみてください。

まつもと平和ミュージアムもご覧ください。

考古博物館雑記① 「中山地区の戦争遺産」

今号は考古関連のお話はお休みし、考古博物館のある中山地区と戦争について触れたいと思います。

戦争遺産とは

「戦争遺産」とは、軍事拠点、軍需工場、戦闘地、被災地、陸軍墓地といった遺跡や建造物などをはじめとする戦争に関わる様々なものを指します。

ひめゆりの塔を含む“沖縄戦跡国定公園”や“原爆ドーム”は、著名な戦争遺産として挙げられますが、私たちの身近にも戦争遺産と呼ぶべきものは多くあります。例えば、空襲に備えカモフラージュのために壁を黒や茶色で塗られた古民家、神社の境内や公民館の近くにある忠魂碑や慰霊碑なども戦争遺産になります。

また、歴史の枠組みを柔軟に考えれば、戦国時代に造られ戦備えのある松本城、中世の山城、それら以前の時代に行われた争いの武具や痕跡といったものも戦争遺産と呼ぶことができるのではないでしょうか。

国宝松本城天守

松本城太鼓門

太平洋戦争中の中山地区

中山地区は太平洋戦争中に軍需工場が設置され、地区内外から動員で人が集められ外国人労働者も含む多くの人が働いていました。松本市域では、中山地区の他にも里山辺地区で同様の軍需工場が設置され、飛行機の製造が行われていたとされます。現在の松本空港の近くには陸軍飛行場があり、ここから飛ばす飛行機を中山地区や里山辺地区で製造していたということで一連の関係性があったようです。

中山地区や里山辺地区に設置された工場は「半地下工場」と呼ばれ、上空から見た際に一目で工場と判別できないような構造になっていました。半地下工場のほとんどは埋め立てられて田畑となっていますが、当時の工場の基礎と思われるコンクリートが一部残っているところもあります。

また、弘法山古墳の墳頂周辺にも高射機関銃座があったと発掘調査の結果判明しています。弘法山の頂上ということで見晴らしがよかったためこの地に機関銃が設置されたのでしょうか。

中山地区に造られた軍需工場

(出典:「松本市における戦時下軍需工場の外国人労働実態調査報告書」1992 松本市)

松本市内には後世に戦争の痕跡を伝える碑が設置されています。中山地区にも碑があり、中山文庫敷地内に設置されています。

皆さんのお住まいの地域や身近なところにも戦争遺産があると思いますのでお散歩ついでに探してみてください。

次号は、戦争の歴史を考古資料から考えてみたいと思います。

→ 考古博物館雑記② 「考古資料から見る戦争」

松本市内遺跡紹介⑬ 「庄内地区の遺跡~筑摩遺跡~」

松本市筑摩は市街地の南東部に位置し、庄内地区に含まれます。

庄内地区は市の中心市街地南で、中心市街地と南部エリアを結ぶ南北幹線道路を取り囲む中に位置しています。

地区内には、善行寺街道の宿場町“出川宿”からなる出川町や庄内町、筑摩、並柳、神田町会が含まれています。

筑摩遺跡

筑摩遺跡は現在の筑摩1丁目・2丁目と広範囲に及ぶ遺跡で、過去3回調査が行われています。

第1次調査は平成6年度に行われ、古墳時代中期の住居址が4軒、土坑、溝と奈良時代後半の住居址1軒と土師器(高杯・坩・甕など)や須恵器(杯・甕など)が確認されています。第2次調査は平成8年に行われていますが、過去に大規模な整地・盛土がなされており遺構・遺物の確認ができませんでした。

第3次調査は平成17年度に筑摩遺跡の南東(現在の筑摩2丁目、筑摩神社の南400mほどの位置)で試掘の結果をもとに71.9㎡の調査が行われました。筑摩周辺は薄川の氾濫の影響が大きい地域ですが、本調査地では氾濫の痕跡がほとんど見られず、比較的安定した場所であったようです。

第3次調査区全景(北から)

第3次調査結果

第3次調査では、竪穴住居址3軒、土坑14基、ピット18基、溝が1条確認され、土師器・須恵器・黒色土器・灰釉陶器・釘などが出土しました。

竪穴住居址は平安時代とされる第1号住居址、古墳時代後期とされる第2号住居址、年代不明な第3号住居址の3軒。第1号住居址では、ほぼ完形の土師器が2点、「尖」の刻書土器が出土しました。カマドは、袖石などの構築材は発見されませんでしたが、西壁南寄りに炭・焼土が集中している箇所があり、カマドの可能性があると考えられます。

14基ある土坑のうち2基から遺物の出土が確認され、いずれも弥生時代中期後半の土器とみられます。検出された1条の溝は自然流路の氾濫した痕跡と考えられ、覆土中の砂礫は、薄川系のものが含まれます。覆土には18世紀末~19世紀初頭の瀬戸美濃産拳骨茶碗片が含まれていたことから、近世末以降に氾濫したものと考えられます。

「尖」の刻書土器

コラムクイズ

筑摩神社は国府八幡宮とも呼ばれ、誉田別尊(ほむたわけのみこと)、気長足姫(おきながたらしひめのみこと)などが祭神として祀られています。

筑摩神社の本殿はとある松本藩ゆかりの人物によって建造されていますが、それは何家の人物でしょうか。

3つの中から選択してください

松本市内遺跡紹介⑫ 「里山辺地区の古墳~丸山古墳~」

里山辺地区は、松本市街の東に位置し、美ヶ原から流れる薄川(すすきがわ)の流域に沿って発展した地域です。狩猟・漁撈(ぎょろう)・植物採集といった面で恵まれ、古くから人々の往来をしめす遺跡が、谷間に連続しています。

また、奈良・正倉院の古布には「筑摩郡山家郷」と記されるなど、市内でも早くから開発され、数多くの遺跡が残っています。

丸山古墳

丸山古墳は、美ヶ原温泉から藤井沢を上流へ向かった場所に位置します。砂防ダム建設にあたり将来的に土砂の中に埋没してしまう恐れがあったため、平成3(1991)年度に松本市教育委員会が記録保存のための調査を行いました。砂防ダムが建設された現在は藤井沢ダム公園に移築された丸山古墳を見ることができます。

本墳は、6世紀中頃~後半の小規模古墳であるとともに墳丘構造から積石塚古墳であることが判明した円墳で、石室は横穴式で全長6.15mです。出土遺物は、土師器(杯・高坏)や須恵器(坏・高坏・ハソウ・横瓶・甕など)、武器(鉄刀・鉄鏃)、装身具(耳環・勾玉・管玉など)が確認されました。

平成3年度の調査時の丸山古墳

移築された丸山古墳

天井石を利用し作られた「丸山大神」の石碑も見ることができます

平成3年度に行われた調査は2回目で、1回目は大正9(1920)年に二木諫藏氏によって発掘が行われています。大正11年に、宮坂光次氏によって古墳の実見の様子や二木氏から発掘についての聴取内容が「人類学雑誌」にて発表され、松本市里山辺にある小規模古墳として研究者に知られようになりました。また、同年に二木氏によって丸山古墳の出土遺物の大半が東京帝室博物館(現・東京国立博物館)へ寄贈されています。

松本平に見る積石塚古墳の性格

松本平の積石塚古墳は、女鳥羽川右岸と薄川右岸に古墳群があり、両古墳群ともに河川の縁辺部に5、6基が分布し、連続して築造された古墳の可能性が高いと考えられています。しかし、丸山古墳は藤井沢が形成する小規模扇状地の扇頂部に位置し、従来の松本平の積石塚古墳とは立地が大きく異なっています。また、長野県内の積石塚古墳の性格については、渡来系氏族の築造によるもので被葬者の生産基盤については馬匹生産が考えられますが、丸山古墳からは馬具とみられる出土遺物は確認できていません。

また、本墳周辺地はかつて松本城の石垣用に石材が切り出されたこともあり、石室・墳丘用の礫が獲得しやすい土地でもあり、環境自生説と捉えることもできますが解明には至っていません。

里山辺地区の古墳たち

里山辺地区では多くの古墳が発見されています。中でも有名なのは長野県史跡の「針塚古墳」です。「針塚古墳」の詳細は考古博物館ニュース⑦「古墳を見学しよう」をご覧してください。

針塚古墳がある薄川扇状地扇央には、東西2.4kmにわたって10基の円墳が点在しており、うち5基が積石塚古墳です。破壊されてしまったものもある中で、「大塚古墳」「古宮古墳」「猫塚古墳」「荒町古墳」などの存在が確認されています。薄川以南の地域では「巾上古墳」や「御符古墳」が確認されています。

薄川扇状地右扇側の山麓部にも小河川ごとに後期古墳が分布しています。追倉沢(おっくらさわ)川の下流左岸に「上金井古墳」、上流右岸に「人穴1号・2号古墳」があり、藤井沢では「山田入古墳」や「藤井1号・2号古墳」、山の上沢川には「御母家古墳」があります。いずれも山腹斜面に立地し、横穴式石室をもつ小規模な後期古墳です。

里山辺地区は、5世紀後半から古墳の築造が展開していますが、破壊されたものや未調査のものもあることから今後の集落遺跡や古墳の解明が期待される地区でもあります。

古宮古墳

松本市内遺跡紹介⑪ 「内田地区の遺跡~雨堀遺跡~」

内田地区は松本市内南東部にあり、北には中山地区、南には塩尻市が隣接します。前鉢伏山と高ボッチ山の間にはさまれた横峰の西山麓斜面上、標高660mから800m間に位置する、水田や麦畑が広がる緑豊かな集落です。

地区内には国指定重要文化財として、馬場家住宅、牛伏川本流水路(牛伏川階段工)、厄除観音として知られる牛伏寺の8体の仏像があり、文化財が多く歴史的遺産にも恵まれています。

内田地区では縄文時代の遺跡が多く見つかっています。中でも「エリ穴遺跡」は有名な遺跡です。

雨堀遺跡

雨堀(あんぼり)遺跡は、内田地区の南、鉢伏山地(鉢伏山・横峯・高ボッチ)の西山麓に発達した塩沢川の扇状地の標高820m程、崖の湯温泉の登り口に位置する遺跡です。内田地区周辺の東山山麓は、古くは縄文時代から中・近世に至るまでの多くの遺跡が残る場所でもあり雨堀遺跡からも多くの縄文時代の遺物が出土しました。

調査は2回実施され、昭和56年の1次調査ではA・B2地区で調査が行われ、A地区からは縄文時代中期中葉の藤内期前後とみられる竪穴住居址が3軒、縄文時代中期後半の曽利期相当の竪穴住居址14軒が検出されました。同じ場所に繰り返したてかえられたのか住居の多くが重なり合っていました。また土偶や土鈴、埋甕、釣手土器といった特殊な遺物の出土や配石遺構とみられるものが破壊されながらも一部残存しているほか、列石遺構のはしりが検出されました。B地区は縄文時代中期初頭に所属されるであろう土器等、遺物を伴った竪穴住居址が2軒検出されています。

次いで昭和57年の2次調査では、C~F地区で調査が行われ、C・D地区で50か所に及ぶ小竪穴群が確認されました。E地区に住居址らしい竪穴状の落ち込みがあり、多量な遺物が出土したにもかかわらず住居址としての明確な輪郭や柱穴、炉址など確認できず自然地形の凹地であると判明しました。出土遺物は、E・F地区を中心に、縄文時代中期初頭の土器片や各種石器、土製品等多彩な資料が得られました。

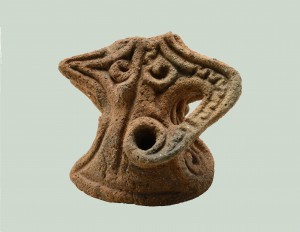

カエルの手のような文様

前項でも説明しましたが、雨堀遺跡からは縄文時代中期とみられる土器が多く出土しました。曽利Ⅲ、Ⅴ式とみられるもの、唐草文様の太い沈線と隆帯や隆帯渦巻文があるものなど縄文時代中期の土器にみられる特徴をもった土器が確認されています。

雨堀遺跡から出土した土器の中に、文様が特徴的な土器があります。

抽象的な文様にも見ることができる文様で、職員の中では“カエルの手のような文様”として親しんでいます。この文様は松本市内で出土した土器の中でも特徴的であり、当館の内壁のデザインにもなっています。

常設展示をしている土器ですのでぜひ実物をご覧いただければと思います。

カエルの手のような文様の土器

考古博物館の内装

コラムクイズ

牛伏川本流水路は内田地区を流れる牛伏川にある石造りの流路工です。外国の流路工を参考に設計され、今でも通称「〇〇式階段工」と呼ばれています。どこの国を参考に建設されたものでしょうか。

3つの中から選択してください

松本市内遺跡紹介⑩ 「中山地区の遺跡」

中山地区は、松本市の東部、鉢伏山の山腹に位置する地区で、当館もこの中山地区に位置します。縄文時代の遺跡が多く分布するほか、現在の中山霊園のある中山丘陵の南側は “中山古墳群”と呼ばれるほど古墳が多く点在しています。耕作中に土器片が見つかることも多々あったこと、住民の手で古墳の発掘調査が行われ、遺構の記録・出土品の保管が行われたことが当館の前身施設でもある“中山考古館”の開館に大きな影響を与えました。

また、地区内には信濃16の牧のうちのひとつ“埴原牧(はいばらのまき)”もあったとされ、朝廷へ献上する馬を育てていたとされます。他にも埴原城という市内の中でも規模が大きい山城が有名です。

生妻遺跡

生妻(しょうづま)遺跡は、中山地区の北西、下和泉町会の生妻池の近くに位置する遺跡です。遺跡の該当地のほとんどは水田として利用されており、範囲が広いことから任意の7か所を試掘し、調査区の限定を行い調査に入りました。

調査の結果、住居址は、縄文時代と思われるもの7軒、弥生時代末~古墳時代前期の1軒、古墳時代中期の1軒の計9軒が検出されました。遺物は、縄文時代前期~後期にかけての土器や土偶が確認されており、縄文時代中期後葉が特に多量に出土しています。他には古墳時代の壺や甕、平安時代の灰釉陶器、土師器の出土も確認されています。

胴体だけですが、中空土器も出土しています。「壺抱き土偶」と呼ばれるこの土偶は特徴的で、腕は肘を曲げて、左腕は腹に添えるように、右腕は背中に添えるようなポーズをしています。さらに左腕の先は腹の部分に穴があけられ空洞部分とつながっています。正面には沈線文(正中線)のほか、左腕に蛇行状、胸に渦巻状の隆帯が施されています。

壺抱き土偶

弥生前遺跡

弥生前(やしょうまえ)遺跡は生妻遺跡よりも南、中和泉に位置する遺跡です。調査の結果、住居址27軒、土坑275基が検出され、住居址はすべて縄文時代中期~後期のものとみられます。柄鏡形とみられる後期の住居も3軒確認できました。遺物は、縄文土器、石器、土製品が出土しましたが、土器は小片が多くありましたが、20号住居址から中期後半の唐草文系を主体とした土器が多く出土しました。

弥生前遺跡の居住域の形態は、中央に径約40mの円形を示す広場とみられる区域をもち、住居はその空間を丸く包むように造られていたと調査の結果わかりました。集落が営まれた年代は土器の様相より中期中葉(曽利Ⅱ式期)から後期前葉(堀之内Ⅰ式期)にいたるものとみられます。

また、旧石器時代終末から縄文時代草創期にかけてみられる石器の“有舌尖頭器”が1点出土しています。これに該当する時期の遺構は確認されませんでしたが、弥生前遺跡の周辺に当該期の遺跡が存在するか、狩猟の場所であった可能性がうかがえます。

有舌尖頭器

コラムクイズ

中山地区下和泉町会は、野球殿堂入りをしたプロ野球選手の“中島治康(なかじまはるやす)”の出生地です。1934年からプロ野球選手となった中島治康ですが、実はとある球団の草創期メンバーとして活躍した選手です。それは現在のどの球団でしょう。

3つの中から選択してください

発掘された松本2021⑥ 「県町第22次調査」

前回(発掘された松本2021⑤ 「松本城三の丸跡柳町第7次調査」)に続き、発掘された松本2021の調査結果を紹介していきます。今回は県町遺跡第22次調査です。今回で発掘された松本2021調査結果の紹介は最後になります。

県町遺跡第22次調査

県町遺跡は、あがたの森公園周辺を中心とする広い遺跡で、現在までの調査では弥生時代と平安時代を中心とした数多くの住居跡が見つかっている大規模な集落跡です。

調査地点図

今回の調査は遺跡範囲の西縁に近い部分でしたが、13軒の竪穴住居跡などが見つかりました。

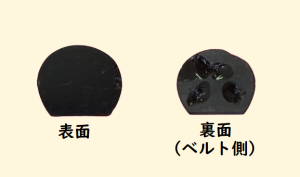

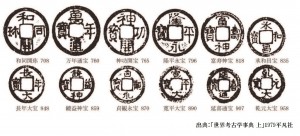

特記すべきものは、A区で平安時代の溝が5条見つかり中から黒曜石製の帯飾りなどが出土しました。この黒曜石製の帯飾りは長野県内では初めての発見で、全国的にも貴重な発見です。さらに、溝に削られてわずかに残った弥生時代の地面からは、弥生土器の壺などが出土しました。C区では、平安時代の皇朝十二銭のうち「富寿神宝」、「隆平永宝」(欠損)が各1点のほか、縄文時代晩期の深鉢が埋設されているものが見つかりました。

縄文時代から弥生時代、古墳時代、平安時代、中世、さらに現在に至るまで、3000年近く人々の暮らしの営みが続いてきた場所といえます。

コラムクイズ

今回の調査で出土した「富寿神宝」と「隆平永宝」。鋳造時期の早いのはどちらでしょう。

どちらかを選択してください

発掘された松本2021⑤ 「松本城三の丸跡柳町第7次調査」

前回(発掘された松本2021④ 「松本城三の丸跡土居尻第14次」)に続き、発掘された松本2021の調査結果を紹介していきます。今回は松本城三の丸跡柳町第7次調査です。

松本城三の丸跡柳町第7次調査

調査地は、松本城三の丸北東に置かれた武家地の一つ「柳町」に含まれます。松本城北門南側に位置し、北側には総堀土塁がかかります。また、中世の柳町は“信府統記”に記された「市辻(いちのつじ)・泥町」の推定地にあげられています。

調査地の南北にかけて、溝状の掘り込みを確認しました。埋土には炭や焼土が混ざり、中から大量の焼けた瓦が出土しました。明治~大正時代の火災層も確認できました。松本市史には大正7年に大火の記載があり、この火災層はこの大火によるものと考えられます。溝状の掘り込みは、火災で焼けた瓦や木材などの廃棄場の可能性があると思われます。

また、江戸時代の面では大型の土坑も4つ確認しました。底に桶が埋設されたものや、段差のあるひょうたん形のものなど、いずれも近世の武家屋敷の敷地内に造られた池跡の可能性があります。

ひょうたん形の土坑

中世の面からは、礎盤の石を据えた柱穴や多数の杭跡を検出し、16世紀代の内耳鍋も出土しました。現在の道の向きは江戸時代の絵図とほぼ変わりませんが、柱穴の並ぶ向きが道の向きより西側に振れていることが調査の結果わかり、中世の町並みは江戸時代のものと向きが異なっていたようです。

信府統記には、①小笠原貞慶が本格的な城下町の形成に取り掛かった天正13~15(1585~1587)年より前、柳町があった場所は「泥町」と呼ばれていた、②泥町には町屋や「生安寺」という寺院が存在していた、③泥町の町屋や生安寺は市辻とともに本町に移された、と記載があります。今回確認された多数の柱穴や杭跡は泥町の痕跡かもしれません。また、6次調査時に「元祐通宝」や「荷札木簡」など出土しており、この地で物流や人の往来があったと考えられます。

発掘された松本2021④ 「松本城三の丸跡土居尻第14次調査」

前回(発掘された松本2021③ 「松本城外堀跡南外堀第4次」)に続き、発掘された松本2021の調査結果を紹介していきます。今回は松本城三の丸跡土居尻第14次調査です。

松本城三の丸跡土居尻第14次調査

土居尻は、松本城三の丸のうち史跡松本城跡の南側、大名町の西側の一帯で、江戸時代には松本藩の武家屋敷地のうち上級家臣の屋敷地として利用されてきた場所です。今回の調査地は、幕末には木村新兵衛の屋敷として、古絵図にも記載のある箇所です。

調査区全景

現在までの調査では、江戸時代の屋敷跡(第1・第2面)は残っていませんでしたが、下層から中世の生活面を少なくとも3面確認しました。第3面からは木組みの水路状遺構が、第4面からは用途不明の方形の石敷遺構や囲炉裏などが見つかり、さらにその下の第5面でも穴などを確認しています。出土した陶磁器の多くが16世紀半ばから末のものとみられることから、これらの面の時期差はほとんどなく、いずれも松本城築城以前、深志城時代のものと考えられます。

深志城の実体はまだまだわからない点が多いのですが、この調査がそれを紐解く資料の一つになるものと思われます。

囲炉裏発掘時の様子

コラムクイズ

今回の調査で、古瀬戸とみられる鳥形の陶器が出土しました。これはどのように使われたものでしょう。

3つの中から選択してください