発掘された松本2022⑥ 「松本城二の丸跡第9次調査」

前回(発掘された松本2022⑤ 「松本城三の丸跡土居尻第16次調査」)に続き、発掘された松本2022の調査結果を紹介していきます。今回は松本城二の丸跡第9次調査です。

松本城二の丸跡第9次調査

松本城二の丸にある松本市立博物館の解体に伴い、周辺遺構の残存状況を調査するために実施されました。松本市立博物館は、昭和43(1968)年に建設され、「日本民俗資料館」の名称で開館しました。その後、松本市立博物館へ名称が変更し50余年にわたり二の丸の地で松本の郷土と歴史を伝えてきました。

(松本市立博物館は施設老朽化に伴い、新館の建設及び移転のため令和3年3月で閉館となり、新しい松本市立博物館は令和5年10月にオープン予定です。)

調査の様子

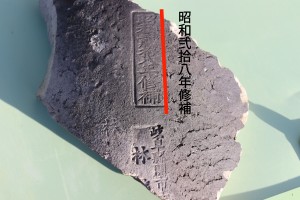

調査の結果、博物館西側からは現在の建物が建設される前の地表面が確認されました。瓦が出土し、「昭和弐拾八年修補」と刻印されていたことから、博物館の隣にあった動物園が設置された昭和28年から現在の建物が建設された昭和43年までの地表面であると考えられます。

松本城外堀に隣接する博物館南側でも、同様の整地面が確認できましたが、松本城の土塁や辰巳隅櫓に関する遺構・遺物は確認できませんでした。

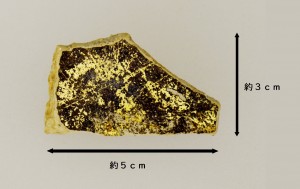

出土した瓦

発掘された松本2022⑤ 「松本城三の丸跡土居尻第16次調査」

前回(発掘された松本2022④ 「松本城三の丸跡土居尻第15次調査」)に続き、発掘された松本2022の調査結果を紹介していきます。今回は松本城三の丸跡土居尻第16次調査です。

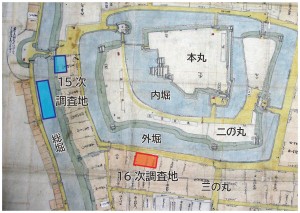

松本城三の丸跡土居尻第16次調査

土居尻は、松本城三の丸のうち史跡松本城跡の南側、大名町の西側の一帯で、江戸時代には松本藩の武家屋敷地のうち中級家臣の屋敷地として利用されてきた場所です。

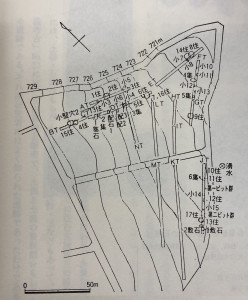

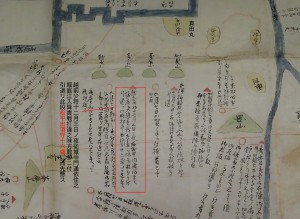

第16次の調査地は、南外堀の道を挟んだすぐ南側の屋敷地にあります。江戸時代の絵図に重ね合わせてみると、調査地の西半分は竹中氏の屋敷地、東半分は二宮氏の屋敷地にあたります。

調査の結果、江戸時代の地面では、建物跡やごみ穴、屋敷境と考えられる溝跡が見つかり、当時使用された陶磁器などの遺物が出土しました。調査区の西部には2~3cm大の礫を敷き詰めたような石敷き遺構が見つかりました。これは屋敷跡との位置関係から玄関や建物の出入り口付近がぬかるまないように敷かれたものと考えられます。また、遺構密度が高くないことから屋敷地は江戸時代をとおして大きく変わっていないことがうかがえます。

石敷き遺構

もともと湿地帯であった調査地周辺に、砂や粘質土などの土を混ぜた版築土で盛土造成されていることがわかりました。この造成土に16世紀末~17世紀初頭に生産された瀬戸焼が混入していたため、小笠原貞慶か石川数正・康長が城主時代に三の丸を整備した際の造成土であると推定されます。この時代の文献資料は少なく、今回の成果は松本城形成について理解する上で重要な手がかりになると期待されます。

さらに、三の丸形成以前の地形は、9世紀頃までは小川が流れ、16世紀中頃~末にかけて水草が生育する泥深い沼地のような環境であったことがわかりました。三の丸として整備されるまで長らく水辺であり、人が住めるような場所ではなかったとうかがえます。

また、今回の調査の結果、沼地になる直前に小川で何らかの祭祀を行った形跡が見つかりました。小川の川底からこけら経や笹塔婆といった木製品や人骨・獣骨が出土しました。生活道具がほぼ確認できなかったことからこの一帯は何らかの祭祀を行った空間であったと考えられます。

獣骨出土の様子

発掘された松本2022④ 「松本城三の丸跡土居尻第15次調査」

前回(発掘された松本2022③ 「松本城三の丸跡土居尻第14次調査」)に続き、発掘された松本2022の調査結果を紹介していきます。今回は松本城三の丸跡土居尻第15次調査です。

松本城三の丸跡土居尻第15次調査

土居尻は、松本城三の丸のうち史跡松本城跡の南側、大名町の西側の一帯で、江戸時代には松本藩の武家屋敷地のうち中級家臣の屋敷地として利用されてきた場所です。

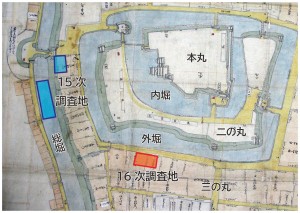

第15次の調査地は、西不明門(にしあかずのもん)に隣接する屋敷地や総堀、土塁にあたります。

調査の結果、江戸時代中頃以降に調査地一帯で盛土造成を行い、武家屋敷地として利用され始めたことがわかりました。また、屋敷を建て替える際は、整地土を削平した後に同じように整地したことがわかり、今回の調査では幕末の整地土のみが残っていました。今回の調査地から近い第6次調査でも同様の盛土造成が確認されており、土居尻地区の北西部は地形に起伏があり、屋敷地を造るためには造成工事が必要であったことがうかがえます。

武家屋敷地の幕末の地面を削ると江戸時代後半のゴミ穴跡、塀の基礎、半地下状遺構、水道施設跡といった遺構が確認できました。半地下状遺構は長方形状に丁寧に掘られており、貯蔵用等のために掘った半地下状の蔵である可能性があります。松本城近辺の調査ではこうした遺構は初めて見つかりました。

また、特筆すべき遺物として“金箔カワラケ”がゴミ穴跡から出土しました。金箔カワラケは中世の頃から饗宴の場や特別な儀式の際に使用される酒器です。全国的にも出土例は少なく、大名クラスの城・居館等での出土が確認されています。

金箔カワラケ

江戸時代の盛土造成土を除去すると松本城築城以前の地面が見つかり、石組みの井戸跡だけが見つかりました。この井戸跡は直径(内径)約65cm、深さ約3mで石を丁寧に積んで造っている様子がわかります。井戸の底は湧水の多い砂礫層まで掘り下げていました。井戸跡から遺物が発見できなかったためいつ造られたのかは不明ですが、周辺の調査成果から古代から中世にかけてのものと考えられます。

石組みの井戸跡

発掘された松本2022③ 「松本城三の丸跡土居尻第14次調査」

前回(発掘された松本2022② 「史跡松本城南外堀第5次調査」)に続き、発掘された松本2022の調査結果を紹介していきます。今回は松本城三の丸跡土居尻第14次調査です。

松本城三の丸跡土居尻第14次調査

土居尻は、松本城三の丸のうち史跡松本城跡の南側、大名町の西側の一帯で、江戸時代には松本藩の武家屋敷地のうち中級家臣の屋敷地として利用されてきた場所です。

昨年度から継続して実施されている第14次調査。今年度は昨年度の東側を調査しました。この調査地は、幕末には木村家・西郷家両家の屋敷として、古絵図にも記載のある箇所です。

木蓋を伴う木組み水路が確認されました。正確な用途は不明ですが、現在の道路と直交していること、近世の陶磁器片・木製品などが出土していること、大きな掘り込みであることなどから、木村家・西郷家の屋敷境、あるいは大名小路と土居尻町の町境といった可能性が考えられました。しかしその位置は江戸時代の各絵図とは異なるため、描かれなかった屋敷境があったのかもしれません。

木組み水路

発掘された松本2022② 「史跡松本城南外堀第5次調査」

前回(発掘された松本2022① 概要と「史跡弘法山古墳第4次」)に続き、発掘された松本2022の調査結果を紹介していきます。今回は史跡松本城南外堀第5次調査です。

史跡松本城南外堀第5次調査

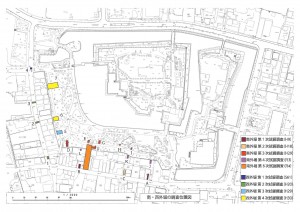

南・西外堀復元事業に伴い、南外堀の範囲や構造を確認するために二の丸から三の丸までを横断する発掘調査を実施しました。二の丸から三の丸までを横断する調査は今回が初めてとなります。

松本城を構成する外堀の明確な成立時期は不明ですが、おそらく築城期に整備されたものと考えられます。明治時代になり、松本城が政庁・軍事的拠点としての役目を終える中で、外堀の一部が大正8(1919)年から昭和初年にかけて埋め立てられ、宅地化しました。

調査地南端から、三の丸側の岸(南外堀と三の丸との境界)に設置されていた石垣が出土しました。石の面が揃えられており列をなしていることから設置された当時の位置を保っているものと思われます。また、過去の調査で見つかっている三の丸側の石垣の出土地点を結ぶことで、過去の調査結果から推定されていた外堀ラインと重なり、南外堀の三の丸側の岸が確認できました。

横断調査の結果、南外堀は大正時代からの埋め立て層と外堀の堆積層の2層に分かれていることがわかりました。今回の調査地点では、南外堀の最大深度が現在の地表から3m程度であることがわかりました。また、堀底の形も判明しました。これまでは三の丸側が深くなっている「片薬研堀」であると考えられていましたが、横断調査の結果「箱堀」であることがわかりました。

南西から見た調査区の様子(赤い線は堀の底)

発掘された松本2022① 概要と「史跡弘法山古墳第4次」

令和4年発掘調査の概要

令和4(2022)年の発掘調査では、これまでに続いて松本城周辺の調査が精力的に進められ、かつての松本城の姿や築城以前の様子を紐解く手がかりとなる発見がありました。

また、長野県埋蔵文化財センターによる松本波田道路建設に伴う調査では、波田地区、島立地区で、新たな古墳や中・近世の墓群、古代の集落が発見され、注目が集まりました。

今回は一昨年より実施されている弘法山古墳第4次調査を紹介いたします。次回以降も数回にわたり、令和4年発掘調査の速報をお届けします。

史跡弘法山古墳第4次調査

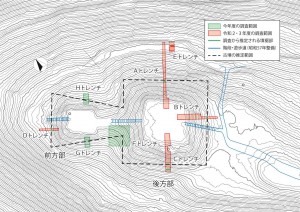

弘法山古墳の再整備に向けて、令和2年度から継続して調査が行われています。今年度は前方部とくびれ部(前方部と後方部が結合する部分)にトレンチを3カ所設定し、発掘調査を実施しました。調査では、古墳の形や規模などを明らかにするために、土の違いを観察しながら、古墳が造られた後に堆積した土を取り除いています。

古墳の前方部の形状は、台形の他に、撥形(ばちがた)や柄鏡形が見られます。弘法山古墳の前方部がどのような形状かを確認するために設定したFトレンチでは、古墳の築造後に堆積した土や大量の石を取り除いたところ、古墳の上面、墳裾部の様子やくびれ部の形状が明らかになりつつあります。

Fトレンチ 作業風景

松本市内遺跡紹介㉓ 「岡田地区の遺跡~塩倉池遺跡・塚山古墳群~」

岡田地区は、縄文時代から中世(鎌倉・室町時代)にかけて多くの遺跡が分布しており、中でも縄文時代と平安時代の遺跡が多数見つかっています。

縄文時代では、早期から晩期までの遺構・遺物が発見され、長い年月にわたって集落が営まれていたことがうかがえます。また、平安時代には田溝池周辺に須恵器を生産した窯跡・北部古窯址群(ほくぶこようしぐん)が広がり、県下最大級の須恵器生産地帯でした。そして、土師器焼成坑(はじきしょうせいこう)や粘土貯蔵用土坑の存在から、地区内には土師器を生産していた集落もあったと考えられ、岡田地区の奈良・平安時代は北部古窯址群の須恵器生産とともに集落が変遷していったと推定されます。

塩倉池遺跡

塩倉池遺跡は岡田地区の下岡田にある塩倉池の周辺一帯に広がる遺跡です。

過去4回発掘調査が行われており、縄文時代中期から後期後半にあたる遺物を中心に、旧石器時代から平安時代までの長期間にわたる遺構・遺物が発見されています。

第1次調査は平成7(1995)年に行われ、発掘対象面積20㎡と狭い範囲ながら縄文時代の敷石住居址1軒と土坑1基、後期堀之内式と思われる埋甕と炉胎土器を含む土器、石製品が確認されました。

第2次調査は平成10年に市道の拡幅工事中に法面から遺構と遺物が発見され、法面観察中心の調査で調査範囲は8㎡にとどまりました。縄文時代中期と考えられる竪穴住居址1軒と土坑7基、縄文時代の土器と石器、古墳時代の竪穴住居址2軒、古墳時代の土器が発見されました。

第3次調査は平成13年に行われ、66㎡にわたって調査が行われましたが、縄文時代と思われる土坑2基と少量の縄文土器と須恵器片が出土したのみとなりました。

第4次調査は特別養護老人ホームの移転改築に伴い平成16年に行われました。調査範囲内には現存する塚山古墳がありましたが事業地に含まれるため古墳の記録保存を主たる目的として調査が行われました。

古墳以外の遺構としては、縄文時代中期とみられる竪穴住居址含む計5軒と土坑3基、ピットや溝址・溝状遺構が確認されました。竪穴住居址のうち3軒は埋甕炉を伴っており、2基の埋甕炉が切りあって出土した住居址も確認されました。この住居址は覆土中に多量の炭化物が含まれており、少なくとも一度は建て替えが行われ、埋没過程中に炭や焼土の廃棄に利用されたと考えられます。また、この集落は塩倉池遺跡で初めて確認された集落でもあります。

遺物は古墳周溝から出土したものが多く、住居址からは縄文土器、石器が出土しました。浅鉢や深鉢などが出土しているものの小片が多く接合できたものは5点のみでした。

第4次調査 調査区全景(右が北)

塚山古墳群

古くから「塚山」と呼ばれているように古墳がある場所として知られていました。1号墳のみ残されていましたが、かつては南側にもう2基存在し、明治15(1882)年頃に発掘され刀が2本出土したとされています。

今回の調査により、かつて存在していたとされる2基の古墳の場所が特定され、1号墳も予想より大きいことが判明しました。1号墳は直径30mの松本市内でも有数の大型円墳であり平田里1号墳に次いで2番目に大きい円墳となります。

1号墳は、墳丘が唯一残されていた古墳で、築造以来徐々に周囲から削平されたようで、調査前は直径7m、高さ1m余りの小さな墳丘が残されているだけでした。記録に残るところでは大正年間に墳丘が破壊されたとされ、長野県史には「鉄剣1、鉄鏃10、勾玉2、管玉2」が出土したと記載されています。

遺物は墳丘と周溝から出土しました。墳丘からは縄文土器、土師器が出土していますが、これらは古墳築造時もしくは、後世の開墾などの際に混入したと考えられます。周溝からは多数の土師器と須恵器、石器、鉄器が出土しています。須恵器は土師器に比べ接合資料も多く良好な資料が得られましたが、中でも特に樽型ハソウは県内では2例目となる貴重な出土品です。石器は縄文時代と思われるものが多く混入しており、埋没過程で混入したのではないかと考えられます。

樽型ハソウを含む出土した須恵器

2号墳は1号墳の南に隣接し、墳丘、主体部は失われており、周溝のみが残っていました。場所から判断して明治15年に発掘された古墳の一つであると考えられます。周溝はほぼ円形で、南西部分に幅4mの開口部をもちます。周溝の外周は直径約15m、幅は約2mで、1号墳に比べて全体の幅が一定しています。2号墳の周溝からは土師器が数多く出土しました。壷が多く、そのほぼ全てが二重口縁を持ちます。これらの壷はミガキがほとんど認められず、ハケのみで調整しており、法量や器形が定量化しているため、被葬者のために特別に作られた可能性も考えられます。

3号墳は2号墳の南東に位置します。2号墳同様に墳丘、主体部は失われており、周溝のみが検出され、こちらも明治15年に発掘された古墳の一つであると考えられます。1号墳、2号墳よりやや東寄りに造られており、東側は農作業用の道路が通っているため調査ができなかったものの、周溝の外周は約14m、幅は約3mで巡るほぼ円形をし、南西部分に幅6mの開口部をもちます。3号墳は開口部の位置や周溝の規模、その形状など2号墳と非常に類似しています。3号墳から出土した遺物は少なく、僅かな量の土師器と須恵器、石器が出土したのみでした。石器は縄文時代のもの、須恵器は9世紀頃のものと考えられ、混入品と考えられます。

これらの古墳3基ともに、出土した遺物から見て古墳時代中期、5世紀代に築造された古墳と考えられます。

出土した土師器

松本市内遺跡紹介㉒ 「梓川地区の遺跡~荒海渡遺跡~」

梓川地区は、松本市の西部に位置し、日本アルプスから流れる一級河川 梓川左岸の扇状地帯に広がった地区です。昭和30(1955)年に梓村と倭村が合併し梓川村となり、平成17(2005)年に松本市と合併しました。地区内で栽培される「りんご」は味・品質ともに日本一と賞されます。また大宮熱田神社本殿や真光寺の木造阿弥陀如来座像と両脇侍像といった国重要文化財が残る地区です。

梓川の水は、古くから人々の生活と密接にかかわり、左岸の梓川地区、右岸の波田地区で縄文時代から集落が営まれました。新村地区の古墳でも梓川の河原石が利用されたことが発掘調査で明らかになっています。現在も梓川3ダム(奈川渡・水殿・稲核)で水力発電をし、生活や農業用水としても利用されています。

荒海渡遺跡

荒海渡(あらかいど)遺跡は、梓川が松本盆地に流入して作っている扇状地の扇頂近くにあります。昭和52(1977)年に梓川村教育委員会によって発掘調査が実施されました。発掘調査以前から多くの人によって遺物採集が行われており、多量な遺物内容が注目される遺跡でした。

発掘調査はトレンチ掘りで進められ、計14本のトレンチが設定されました。その結果、縄文前期から中世にかけての複合遺跡であることが判明し、特に縄文中期後半から後期前半にかけての集落遺跡であることが確認されました。

中期後半に属する住居址が18軒、後期初頭の敷石遺構が2件、小竪穴15件、配石址3件、集石6件等が確認され、これらの遺構はゆるい傾斜をもって東に張り出す台地の北側と南側の縁辺に構築されていました。また、西方の調査区域外には、縄文中期後半の土器や土偶、土鈴を出土した松地遺跡の一角が続くことと台地の中ほどには遺構が確認されないことから、中央に広場をもつ、円形ないし馬蹄方に住居址が並ぶ集落であったと考えられます。

第4号集石は、焼土や火熱を受けて変色した石が散在していました。当初からこの姿なのか、石組みがあり壊された結果なのか不明ですが、祭祀的・呪術的用途をもつ石棒の出土や埋甕の存在からマツリの跡や墓址とも考えられます。

土器は縄文中期後半とみられるものが多く、櫛形文の土器や曽利1式土器はその中でも古い様相を示しています。また、石蓋が乗せられた埋甕や釣手土器の出土も確認されています。

石器の出土も多く、打製石斧や凹石、石鏃といったものが出土しています。後期になると3個の石錘が出土していることから漁労活動が暗示されます。

展示中の出土遺物

展示中の出土遺物

※荒海渡遺跡や他の梓川地区の遺跡の出土遺物は、「梓川アカデミア館」に展示されています。

住所:長野県松本市梓川倭566‐12

開館時間:午前9時から午後5時まで

休館日:月曜日(祝日の場合は翌日)、年末年始

入館料:大人200円、小・中学生100円

電話:0263‐78‐5000

梓川アカデミア館のホームページはこちら → http://www.azusagawa-akademia.jp

コラムクイズ

「梓」は木の名前です。梓の木は、カバノキ科の落葉高木で別名をミズメ、ヨグソミネバリといい、海抜1000m前後の山中に自生し、成木になると樹高20m、樹径60cmに達する大木です。この梓の木はとある武具に用いられましたが、それは何でしょう。

3つの中から選択してください

縄文カード(第2弾)考古博物館で配布しています!(2.28更新あり)

(2023.02.28更新)

松本市立考古博物館でお渡しできる特製「カードホルダー」が残りわずかとなりました。

ホルダー希望で来館予定の方はお電話にてお問合せください。(86-4710)

昨年12月24日(土)より、縄文カード 第2弾の配布がスタートし、松本市立考古博物館でもカードを配布しています。

考古博物館では”エリちゃん”の愛称で親しまれる、エリ穴遺跡出土の人面付土版がカードになりました!

縄文カードは、長野県埋蔵文化財センターの企画によるもので、長野県内にある縄文時代の遺跡から出土した土器や石器といった遺物を紹介したものです。2021年の第1弾(配布終了)に続く第2弾では22種類のカードが作成され、実物を所蔵する県内の各展示施設で配布中です。また、カードを5枚集めると、特製「カードホルダー」(なくなり次第終了)と「埋文博士の学位証」をプレゼント。

ぜひこの機会に、「縄文カード」を集めながら各博物館をめぐってみませんか?

縄文カード、詳しくは下のPDFをご覧ください。

縄文カードチラシ(PDF)

※考古博物館は2月まで冬期休館のため土日祝日のみ開館しております。

松本市内遺跡紹介㉑ 「松本城下町の遺跡-本町第8次調査から-」

松本城下町は、松本城三の丸の外側、北は安原町、南は薄川手前の博労町までの広い範囲となります。善光寺街道の宿場町であり、街道を挟んで両側に家が並びました。松本町人町を見ると、親町と枝町の関係性があり、親町三町(本町・中町・東町)と枝町十町(博労町・伊勢町・小池町・安原町など)と呼ばれました。商人が中心となった町と職人が中心になった町など、それぞれの町には職業によって個性が生まれ、本町には問屋、中町には呉服商や酒屋、東町には旅籠が多いなど特徴がみてわかります。

善光寺街道や千国街道、野麦街道といった複数の街道が通る交通の要所であり、多くの人や物で賑わう場所でした。その反面、火災や水害といった災害の歴史が多く残る場所でもあります。

本町第8次調査

調査地は、松本城天守の南約600mの信濃毎日新聞社松本本社にあたります。町人町の主要な町(親町)である本町に位置し、様々な品物を扱う問屋などの大規模な商店が集中し、藩内外の流通拠点になっていた場所と考えられます。江戸時代前半の絵図によると、調査地の南側には、「御使者宿(おししゃやど)」という大名や幕府要人・諸藩からの使者客人を接待し、宿泊させる藩の施設があったことがわかります。礎石立ち建物跡や美濃焼向付・皿、伊賀焼風の水指、天目茶碗といった高級茶器、アワビやホタテ、サザエの貝殻、焼塩壺などの一般の町人地では見られない遺構・遺物が見つかり、絵図の裏付けになると考えられます。

御使者宿推定の遺構・遺物の他にも、各屋敷地を仕切る塀などの基礎(石列や胴木など)、ごみ穴、水道施設(竹管や木樋)、酒造用と考えられる石組みのカマドといった遺構が見つかりました。遺物としては、寛永通宝が出土しています。この寛永通宝は、バリが付着していることから一般に流通していたものではなく、未完成及び失敗品とみられます。寛永通宝とともに坩堝(るつぼ)や取鍋(とりべ)、金属精錬時に発生する金属滓が見つかっています。鋳造に関する遺構自体は発見されていませんが、これらの出土品から寛永通宝の銭座工房が近くにあった可能性が高くなりました。

第8次調査地

出土した貝殻

寛永通宝松本銭

寛永通宝は、寛永13(1636)年に江戸と近江で鋳造が開始された貨幣です。松本藩は、寛永13年12月27日に町役人・今井勘右衛門へ鋳造の許状を出し、翌14年から松本でも銭座が設けられたとされ、鋳造が始まります。松本で鋳造されたということで寛永通宝松本銭と呼ばれます。

寛永通宝の銭座は全国に8か所(仙台・萩・岡山・水戸・越後高田・松本・豊後竹田・三河吉田)に置かれていましたが、小藩の松本でも鋳造が許された背景には、このときの藩主・松平直政が将軍徳川家光と従兄弟関係にあったことが挙げられます。

今井勘右衛門に宛てた「寛永通宝鋳造の許状」は、平成3(1991)年に今井氏から「寛永通宝松本銭の枝銭」とともに寄贈を受け、松本市立博物館で保管されています。平成7年に松本市重要文化財に指定されました。

松本市民芸術館の裏には銭座記念碑が佇んでいます。

バリの付着した寛永通宝

枝銭(松本市重要文化財)

コラムクイズ

松平直政の初陣(ういじん)はどの戦でしょう。

3つの中から選択してください