Vol.045 多くの人がつながる博物館 (R5.3.20 文責:福沢)

新しい松本市立博物館は、来館者が利用しやすく、特に市民にとって身近に感じられる博物館を目指しています。

多くの市民が関わることができる博物館であることが、「市民が身近に感じる博物館」のひとつではないかと考えています。そのため、博物館建設工事中や展示製作業務中から建設工事現場の親子見学会や、松本てまりプロジェクトなどの事業を実施し、施設の整備段階から市民に関わっていただくことを大切に考えてきました。

また、施設整備事業でも、市内の業者、ものづくりに携わる職人や技術者、アーティストといった皆さんが参画することを大事にしてきました。

建物の建設工事中には施工業者の協力により、漫画家の高橋ヒロシさん、エッセイスト・漫画家の鈴木ともこさんのイラストで仮囲いアートとして飾ることができました。

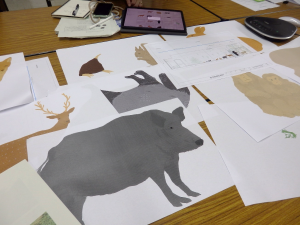

展示製作ではイラストレーターで絵本作家・野外技術研究家のスズキサトルさんや、イラストレーターの古荘風穂さんに松本を紹介する展示や子ども向け展示室の壁面グラフィックや体験アイテムの制作に携わっていただきました。

|

スズキサトルさんに松本の魅力を詰め込んだイラストを描いていただきました。 |

映像コンテンツにはHAPPY DAYZ PRODUCTIONSの映像家 井上卓郎さんに参加いただき、多くの市民の皆さんに撮影にご協力いただきました。

てまりモビールはワークショップ参加の市民の皆さんや信州大学の学生、市内で活躍する作家が作ったてまりを、戦後の民芸運動に礎がある柳沢木工所が制作した木工フレームに乗せることで完成しました。

また、松本の特徴の一つである木工芸に触れてほしいと思い、子ども向け展示室にはグレイン・ノートの木工家の皆さんの子ども椅子を、1階のカフェコーナーには松本民芸家具を設置しています。

|

井上卓郎さんには様々な松本の姿、松本の美しさを発信する映像を制作していただきました。 |

|

子どもの時から松本の木工芸に触れてほしいため、グレイン・ノートの5名の木工家の椅子を揃えました。 |

博物館は学びの場です。

ただ展示を観るだけでなく、市民・来館者の皆さんには「参加」「体験」「ともに活動する」といった博物館に関わっていただくことを通して学ぶことができる博物館でありたいと考えます。

今までの博物館整備事業にも多くの方に関わっていただきましたが、これからもさらに多くの方がつながる博物館として開館できるように、10月に向けて準備を加速させていきます。

Vol.044 学都松本フォーラム2023に参加しました (R5.3.14 文責:吉澤)

松本市は開智学校などに代表されるように、古くから学問を大切にする街であることから「学都」と呼ばれています。この「学都」にちなみ、松本市では市民の学びの場を広げる「学都松本フォーラム」を毎年開催しています。今回で第10回を迎えるフォーラムに、松本市立博物館から3つの講座を担当させていただきました。

七夕人形作りワークショップ(2月26日(日)開催)

松本地域では、家ごとに人形を飾る伝統的な七夕行事が現在でも見られます。今回は、松本の七夕について学びながら、その伝統文化の特徴である「七夕人形」を折り紙で作りました。

|

当日はたくさんのご家族に来ていただきました。子どもたちの活発に楽しんで取り組む姿が印象的でした。

|

|

講座では、市民学芸員さんに講師を務めていただきました。松本の七夕は月遅れの8月7日に行われることや、彦星・織姫のほかに「カータリ」の人形を飾ることなど、地元の年中行事の特徴を分かりやすく解説してくれました。市民から市民へ、学びの輪が広がり、とても可愛らしい七夕人形ができました。今年の七夕で飾ってもらえると嬉しいですね!

このような講座を通して、松本の魅力的な伝統文化に触れるきっかけづくりができればと思います。

ぶらり松本~城下町編~(2月26日(日)開催)

松本の城下町は、清らかな水がいたるところから湧き出しています。今回のまち歩きでは、そんな「松本の湧き水」をテーマに松本城・城下町の成り立ちを解説しました。

|

講師は「ブラタモリ」でお馴染みの学芸員です。番組で紹介しきれなかったイチ推しスポットも案内させていただきました。収録時の裏話に皆さん興味津々です。

|

江戸時代に描かれた松本城下絵図と見比べながら、現在の松本市街地を巡りました。千歳橋から縄手通りに繋がるこの場所にはかつて松本城の大手門があり、まさに城の玄関口でした。

|

|

松本の湧き水は、城郭の堀などの防衛設備だけでなく、城下町でも生活用水や醸造にも利用されました。水と松本の切り離せない関係性について学ぶまち歩きになりました。

なつかし写真deまちあるき(3月4日(土)開催)

松本市立博物館は写真資料も多く所蔵しています。今回のまち歩きでは、明治から昭和にかけて撮られた写真をたどりながら松本市街を巡り、街の歴史を振り返りました。

|

目の前の景色と昔の写真を見比べながら、街並みの変化を感じていただきました。こちらは昭和52年の六九商店街入口の写真です。参加者の方々から「懐かしい!」の声があがりました。

|

四柱神社の入口に掛かっている「御幸橋」は明治13年の明治天皇御巡幸にあわせて創建されました。橋にも「明治十三年」の文字が刻まれています。ぜひ探してみてください!

|

|

街並みの変化を通じて、松本の歴史を身近に感じていただけたら幸いです。写真当時の街並みを知る参加者の方々からも様々なお話を聞かせていただき、職員も大変勉強になりました。

Vol.043 ウィンドーギャラリー借用展示品紹介(R5.3.7 文責:本間)

ウィンドーギャラリーでは、さまざまな逸品を借用して展示しています。

ここでは、どのようなものを展示しているのか紹介していきたいと思います。

1 真田十勇士 (伊藤 叡香 氏)

伊藤叡香氏の和紙人形制作は、「綺麗な千代紙や染め紙などを、素材としてどうしたら活用できるか」という思いから始められました。毎年新しいテーマで人形を制作しており、「紙舘 島勇」でも展示を行っています。現在展示している紙人形は、NHK新大型時代劇「真田太平記」を題材に制作されたもので、真田十勇士を威風堂々表現した大作です。

|

|

|

2 松本押絵雛・松本姉様人形(べラミ人形店)

|

・松本押絵雛

べラミ人形店では、昔の松本押絵雛をもとにして復活させた制作技法を用いて押絵雛を作り続けています。

|

・松本姉様人形

女の子の遊び道具として紙や布で作られた「姉様人形」は、日本髪の美しさを見せるため後姿を正面にしています。地域ごとにさまざまな姉様人形がありますが、松本の姉様人形は、前掛けをしているのが特徴です。

3 木工芸品(有限会社 柳沢木工所)

|

・信州紬ストラップ付 からまつネームホルダー

と金具は使用せず、ネームホルダー本体には「信州からまつ材」、ストラップ部分には「信州紬(伊那紬)」と「絹糸」を使用しています。ネームホルダー本体は、名刺入れとしても活用可能です。第38回長野県伝統工芸品展 第1回新作展で特別賞を受賞しました。

|

・ 林音ーRinneー

木製スマホスピーカーに、木曽漆器の塗りたて技法による仕上げを施しています。木の種類によって音の大きさが変わります。木製・軽量・手のひらサイズなので持ち運びに便利であり、スマホスタンドとしても使用できます。

|

|

・どこでもハンドル

当時3歳だった乗り物大好きな息子さんの、「ぼくも運転がしたい!だからハンドル作って!」という一言で誕生したものです。これさえあれば、どこでも運転手に大変身できます。

「グッドデザイン」「グッド・トイ」賞を受賞しました。

|

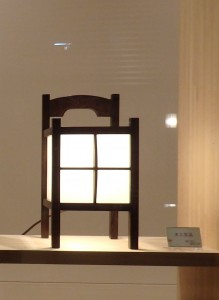

・東大寺あんどん

木工家・黒田辰秋氏が東大寺にある照明器具をアレンジして電気スタンドにしたものが元になっています。

|

|

・椅子

信州のからまつで作った椅子です。カルカヤの草の根を水にさらした後に、干してから束ねた道具である「浮き造り」を用いて、木材の表面をこすって仕上げています。

浮き造り仕上げをすると、木目による陰影が強調され、木の表情が豊かになります。見た目が美しく仕上がるのが特徴です。

|

4 野溝ほうき(關 正幸 氏)

芳川地区の住民有志らでつくる団体「芳川地域づくり協力隊」が、地元の伝統産業の「野溝ほうき」を編む作業に励んでいます。本年度は、材料となる植物の栽培に初めて挑戦し、種まきや草刈り、穂の収穫や乾燥も手掛けました。

|

|

|

|

ウィンドーギャラリーを、多くの皆さんにご利用いただきたいと思っています。

松本の逸品をお持ちの皆様、ぜひ博物館までお声かけください!

Vol.042 考古資料の移管 ( R5.2.28 文責:大島)

新博物館収蔵庫への資料のお引越しがいよいよ本格化してきました。

今回はその中で、当館が行っている全国的にも先駆け的な「登録博物館や地方自治体への資料の移管」の取り組みを紹介します。

博物館の収蔵資料

全国の博物館運営の根幹にかかわる課題の一つが収蔵庫問題。どの自治体も年々増え続ける資料の保管に苦慮しています。現在、収蔵庫が「ほぼ満杯状態」もしくは「収蔵庫に入りきらない」との回答は全体の57.2%(日本博物館協会2020『博物館総合調査』)という現状があります。

昭和の時代は、新しいものが次々生産される飽食の時代でした。その高度成長時代に博物館の建設が全国に広まり、多くの博物館は50年以上経過し、改築を余儀なくされています。以前、先輩学芸員から「生活道具は、50年経てばすべて博物館資料(歴史を紐解く立派な資料)になる」と言われたこと思い出します。「今すぐ、展示に活用できなくても、将来意味ある価値が再認識されるかもしれない」という理念にたって、とにかくモノを集めていました。今や、社会を取り巻く状況が劇的に変化し、受け入れ資料を厳選せざるを得ない状況に直面しています。(新博物館の建設は「博物館に収蔵すべき資料」を再考する機会にもなりました。)それは、長期的展望に立ったコレクションが形成されてこなかったとの反省からでもあります。その中で、当館では移転新築に合わせて一昨年度に『資料取扱内規』を新たに策定しました。

|

|

| 昭和40年頃までに松本市近郊で発掘された考古資料の数々 | |

他市町村出土の考古資料を本来の土地に移管

当館ではこの『資料取扱内規』により、今年度から他市町村出土の考古資料を本来の土地に移管する取り組みをスタートさせました。この取り組みは、収蔵スペース狭隘の回避以上に、「考古資料をはじめ資料は公共財産。より一層の活用が期待できる最も適した土地や施設にあるべき」との認識の上取り組んでいます。

現在、発掘調査や遺物管理は、地元の教育委員会が主体となって行われます。自治体の多くが博物館や埋蔵文化財センターを運営しています。しかし昭和40年頃までは、地元の高校教員らが生徒を引率して手弁当で地域の発掘調査を行っていました。県内において発掘された資料は、博物館施設や専門職員が整っていた松本市に必然的に集まった歴史があります。今回の『資料取扱内規』で過去に受け入れた資料について「出自に由来する登録博物館等から要請があった場合」や「移管した方が活用が期待される場合」は相手側と話し合い資料の移管を行うことができると定めました。

先日、塩尻市の平出博物館に縄文土器や打製石斧など275点を移管しました。収蔵先となる平出博物館の職員さんから「歴史の空白が埋まることで新たな発見がある。早速、次の展示で紹介したい。」と言っていただきました。本年度中に、当館の前身である日本民俗資料館時代に受け入れた

6市町村の765点を該当の自治体に移管する予定です。

|

|

|

平出博物館(塩尻市)に縄文土器など275点を移管。 資料は昭和初期に、松本深志高校地歴会などが現塩尻市域で発掘したものです。 |

|

Vol.041 松本民芸家具があるカフェスペース(R5.2.21 文責:弘中)

新博物館の1Fにはカフェスペース(ドリンクコーナー)が設けられており、ドリンク等の販売を予定しています。このカフェスペースには松本民芸家具が設置されており、飲食や休憩等でご利用いただくことができます。

松本民芸家具はミズメザクラ等の素材や深い光沢のある塗装が特徴的な家具であり、国が定める伝統的工芸品の家具部門に「松本家具」として全国で初めて指定を受けました。松本民芸家具は昭和23年から製造が始まり、現在クラフトのまちとして栄えている松本のものづくり文化を支えてきた伝統工芸品の1つです。

窓際に配置されたウインザーチェアは、松本民芸家具を代表する製品です。

ゆったりとくつろぎやすいチェアやローテーブルなど、数種類のテーブル・チェアを設置しています。

新博物館がオープンした際には、伝統工芸やものづくりといった松本の文化が感じられるカフェスペースにもぜひお立ち寄りください。

Vol.040 文化財を虫・カビから守る(R5.2.14 文責:武井)

博物館資料をおびやかす要因は数多く存在しますが、その中でも一番身近な大敵といえるのが虫とカビです。

博物館資料などの文化財に悪影響を与える虫を「文化財害虫」と言います。これらの虫は文化財を食べたり、糞で汚したりと、資料に多大な悪影響を与える存在です。

日本の文化財は、木や紙、革、布といった有機素材のものが圧倒的に多く、文化財害虫による被害を受けやすい存在です。その上、温暖多湿な日本は昆虫の数が多く、動きも活発であるため、短期間で甚大な被害を受けるリスクが高いのです。

カビも文化財害虫と同じく、資料にとりついて汚染したり、内側に入り込んで材質を脆くしたりと、文化財に取り返しのつかない被害をもたらす存在です。

カビは気温20~30℃、湿度70%以上の環境で発育しやすいため、温暖多湿な日本では日常的に存在します。その上、多量の胞子を産出するため、飛散しやすく、短期間で大量に発生する危険性があります。

ホコリや汚れを養分とするので、清掃が行き届いていない場所ではよりカビ害のリスクが高まります。

こうした虫・カビによる被害を防ぐために、博物館では館内の温湿度を管理したり、収蔵庫入口に粘着マットを設置したり、定期的な清掃を行ったりと、さまざまな対策をしています。その対策のうちの一つが「燻蒸」です。

燻蒸とは、ガスで資料を燻して、文化財に害を与える虫やカビを駆除するための作業です。

博物館資料の中には、長年ほこりをかぶり、虫・カビ害を受けた状態で収蔵されるものも少なくありませんし、目が届かない部分に虫やカビが潜んでいる可能性もあります。そうした資料を安全な状態で収蔵庫に収蔵するために、燻蒸は欠かせない作業になります。

今回の博物館の引っ越しに伴い、松本市立博物館・旧館で大規模な燻蒸を実施しました。

休館となり空になった展示室に大きなビニールテントを建て、この中で資料を燻蒸しました。

|

効率よく資料を燻蒸するために、さまざまな大きさの資料をまるでパズルを組むように入れていきます。

燻蒸で使用する薬剤は、紙や木には浸透していきますが、プラスチックやビニールを透過することができないので、プラスチック製の箱はわざとずらして重ねたり、ビニールに包まれている資料はその梱包を解いたりと、細やかな作業が必要になります。

|

今回の燻蒸では、「ヴァイケーン」と「エキヒュームS」という二つの薬剤を使用しました。

ヴァイケーンは虫やその卵に効く薬剤で、ガスを24時間充満させることで、中にいる虫とその卵を退治することができます。ガスをテントに入れ込み、充満させ、ガスを外に放出するまでがおよそ3日間で完了します。

もう一つのエキヒュームSは、虫だけでなくカビにも効く薬剤です。ヴァイケーンよりも燻蒸時間が長く、ガスを外に放出するまでおよそ5日間かかります。

燻蒸剤の毒性は資料に残留しないため、一回燻蒸したら虫・カビが寄ってこなくなる、というものではありません。

燻蒸後も再度虫・カビが発生しないよう、日常的な管理を続けていくことが大切です。

Vol.039 ウィンドーギャラリーの取り組み(R5.2.7 文責:原澤)

現在、新しい博物館の南側の歩道が工事中のため、博物館の軒下の通路を通行できるように開放しています。博物館の軒下通路は約110mある長い通路で、そのガラス面の大部分は木の棚を設置したウィンドーギャラリー空間となっています。博物館の活動や松本の行事・産業・人のほか、地域や学校での活動成果など多様なテーマの展示を行っていくことを計画しています。

東側からみた軒下通路

博物館では、10月の開館に先行してこのウィンドーギャラリーを使い、分館の紹介や松本の伝統工芸品や名産品の紹介など、どのように活用していくか試行錯誤をしながら展示を行っています。

松本市立博物館の多彩な分館紹介

昭和レトロな学校備品(ラジオ)

松本の伝統工芸品・名産品(みすず細工)

これまで、四賀地区の仏像を借用した展示や松本てまりの作成に取り組んだ小学生の作品の展示を行うなど、ウィンドーギャラリーの活用の可能性について探ってきました。

今後も不定期ではありますが、展示の更新を行ってまいります。ぜひ足をお運びください。

Vol.038 博物館での体験ってなに(R5.1.31 文責:千賀)

ひと昔前の博物館といえば、展示を「観覧」する場所というイメージでしたが、最近では「体験」という要素が重要視されています。確かに、解説文を読み展示資料を見るだけよりも、自分で触れる・操作するといった体験要素があるほうが、関心が高まり理解が深まるとともに、なにより楽しいですよね。また、観光の志向も「モノ消費」から「コト消費」へと変化しつつあり、飲食や買い物だけでなく「そこでしかできない体験」に価値を求めるようになっているようです。

新博物館の展示にあたっても、どういった体験を提供すべきなのかを何度も議論し、実際にいくつかの博物館で最新のコンテンツを体験してみました。VRやAR、プロジェクションマッピングといった映像・デジタルコンテンツでは、クイズやゲームなど様々なシミュレーションを楽しめました。また、資料のレプリカに触れて、模様の複雑さや重量を感じるコンテンツもありました。

どれも楽しいものでしたが、導入に向けてはどうかなと思うところもありました。

ひとつは、すでに実施されているコンテンツを参考にしたところで、二番煎じになってしまい陳腐化してしまうことです。ほかの施設と似たことを実施しても「そこでしかできない体験」ではなく、それを目的に来る人はいないでしょう。また、デジタル技術の発展は著しく、せっかく導入しても数年後には時代遅れになってしまう可能性もあります。

もうひとつは、ゲーム的な「楽しさ」が博物館の体験の本質なのだろうかということです。ゲーム的なコンテンツは博物館の楽しさを伝えるための「手段」であり、大切なのは、そこで伝えたい本質は何かということです。

日々の業務を振り返ると、学芸員はいろいろな資料に触れています。例えば、4,500年ほど前の縄文土器に触れると、時空を越えて土器を作った縄文人と対話している気持ちになります。どんな資料でも、触ってみると「見た目よりも重いな」「この出っ張りは何だろう」「表面がザラザラしてるな」「ここに書いてある文字は…」など、多くの疑問と発見があります。疑問と発見を結び付けながら「資料と対話する=当時の使用者・製作者とつながる」ことは、とっても楽しいです。やはり本物に勝るものはありません。これこそ、博物館でしかできない体験だと考えます。

これを学芸員しかできないのは、もったいないですよね。もちろん、皆さんが資料に触れることで汚れや破損のリスクは高まるので、多くの博物館では本物ではなくレプリカを体験に使っているのだと思います。しかし、学芸員が立ち会いサポートすることで解決できるのではないでしょうか。また、学芸員との会話も生まれ、体験がさらに楽しくなるのではないでしょうか。体験を通して「資料との対話」と「学芸員との会話」を楽しんでもらうことは、博物館の敷居を下げることにもなります。機械任せではなく、博物館のヒト(=学芸員)とモノ(=資料)を楽しんでいただくことこそ、「松本市立博物館でしかできない体験」になればと考えています。

|

|

|

ということで、前置きがかなり長くなってしまいましたが、現在、本物の資料に触れる体験プログラムを検討しています。それとともに、学芸員のトーク力もトレーニング中ですので、ぜひ、お楽しみにお待ちください。開館後は、「松本の博物館で本物の○○を触ってみたら…」なんて声が聞けるとうれしいです。

Vol.037 こども体験ひろば アソビバ!(R5.1.24 文責:高木)

新博物館の子どものための空間は展示室というより、触って、感じる体験型の広場を目指しています。世界的なコロナ禍の影響で、実際にさわって感じるという体験が難しくなってしまいました。それでもやはり、子どもから実際に体験する機会を奪ってはならないと感じています。子どもの遊びがすべてバーチャルになってしまったら・・・・・。そう考えると不安になります。子ども時代に五感を使って一生懸命遊んだ事が大人になってからの生きるエネルギーになるはず。新博物館では「あそびはまなび・まなびはあそび」をコンセプトに子どもたちに博物館の特別なあそび場を提供できればと思っています。それが「こども体験ひろば アソビバ!」です。

具体的には、松本にゆかりのあるモノ、昔の遊びなど24種類のおもちゃ箱をそろえた「まるはくコレクション」、松本のまちをかたどった大型マップをを使って自由にまちをつくっていく「まちをつくろう」、松本に生息する動物と背比べができる「まつもとのもり」、不思議な木にマグネットの野菜や果物を貼っていく「まつもとファーム」、県産材の積み木で自由に遊ぶ「つみきひろば」、木製のボールプールにてまりを入れた「てまりおんせん」。

どうでしょう。このラインナップをみてわくわくしていただけたでしょうか。

そして、この部屋のイラストを担当したのは松本で活躍しているイラストレーターの古荘風穂さんです。古荘さん自身、現在子育てに奮闘中ということで、子どもの気持ち、親の気持ちをダイレクトに感じ、表現に生かしてくれました。

|

「こども体験ひろば アソビバ!」には古荘さんが描く、小さなまつもとの大きな世界が広がっています。

現在、すべてのアイテムが揃い、特別なアソビバ!が整いつつあります。その内容をこれから少しずつ紹介していこうと思います。

Vol.036 甲冑レプリカ贈呈式を実施しました(R5.1.17 文責:本間)

赤廣三郎氏より手作りの甲冑レプリカを寄贈いただいたため、1月5日に贈呈式を実施しました。

伊佐治教育長より赤廣氏への感謝状贈呈後、甲冑の歴史やレプリカ作成方法について懇談を行いました。

甲冑レプリカのクオリティは高く、精巧なつくりで展示も可能なレベルです。

しかし、強化プラスチックを用いて軽量化を図っているため、装着してもほとんど重さを感じず歩行に支障が無い程です。

博物館で所蔵している甲冑をもとに作成いただいたレプリカもあります!

ご寄贈いただいた甲冑レプリカは、新博物館で着付け体験用として活用予定です。

どのレプリカも本物そっくりにできているため、着付け体験をすることで体感しながら歴史を学ぶことができます。こうご期待ください。

また現在、新博物館のウィンドーギャラリーに、いただいたレプリカのうち3領を展示しています。是非足をお運びいただき、実物をご覧ください。