Vol.035 いよいよ搬入開始 ―収蔵資料の梱包と運搬 ―(R5.1.10 文責:大島)

旧博物館に収蔵されている資料はざっと12万点。1988年に行われたベータベースを基に随時、悉皆調査、燻蒸作業を経て、徐々に新館への資料の搬入が行われています。今回は、収蔵資料の「梱包」と「輸送」についてお話します。

梱包

まず資料の輸送に先立って行われるのは梱包作業。大切な資料を安全に運ぶための最初の作業です。コロナ禍において劇的に変化した生活様式に物流があげられます。ありとあらゆる物が直接自宅まで届けられます。その時、荷物が痛まないように適切な資材を用いて届けるための荷造りが「梱包」です。近年モノを包む梱包用資材も多様化しています。空気を利用した緩衝材エアーキャップ(プチプチ)などは、皆さんお馴染みではないでしょうか。

ここで注目してほしいのは旧館で運搬を待つ梱包された収蔵資料【写真1】。

白い紙で包まれているのが解るかと思います。この白い紙、実は日本発の優れもので「白薄葉紙」というものです。一定方向に強く、特性を利用しもう一方方向は簡単に裂けるため頑強な紙紐も現場で作ることができます。今では世界中の博物館や美術館で使用されているスタンダードな梱包材の一つなのです。

輸送

当館の中でも超ヘビー級の収蔵資料「蒸気ポンプ(大正2年)」。優に800㎏を超すと思われ、輸送は長年の実績と経験を積んだ専門業者6人で行われました。入念な事前打ち合わせにより作業手順が決定しました。運搬時のダメージを回避するため、木枠が組まれています。思い出したのは、以前立ち会った重要文化財である仏像彫刻の運搬のこと。この木枠はその時のノウハウが生かされていました。多様な資材と道具を駆使して、仏像に対峙する時と同じ心持ちで、輸送を遂行していただきました。この一連の作業は、大事な資料の安全の担保、資材の解体のしやすさに加え、再利用が可能なサスティナブルな資材が活用されていました。

|

|

|

【蒸気ポンプ搬入】 博物館資料の運搬を扱う専門の作業員。服装にしても作業時にポケットのものが落ちて資料を痛めるリスクを避けるため、胸ポケットのない長袖のユニホーム、資料を汚さないため白手袋を着用。資料への気配りと、たくさんの道具を使い分ける技術力が求められます。 |

|

最後に、学芸員実習の際の「資料取り扱いの心得」について幾つか触れておきます。まず、資料の構造や状態について理解を深めることが前提です。

・どんな小さな資料でも必ず両手で行い、モノを扱うとき音を立てない。

・取り扱いは冷静に慌てないこと、一人で無理をしない(2人で組になって行う)。

・箱に入った資料を扱う際には箱の紐に頼らないで、底と側面をしっかり持つ。

そして何より大切なことは、歴史を刻んできた資料に「敬意」と「愛情」を持って接するようにと先輩から言われたこと思い出しました。

|

|

【古文書を収蔵庫へ搬入】 古文書など紙資料は、酸性化を防ぐため中性紙箱を使用し保管します。調湿と防虫効果にも優れています。 |

「松本てまりプロジェクト」番外編 本郷小3年2組が初めて作ったてまり

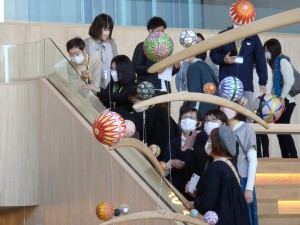

12月上旬にウィンドーギャラリーにてまりを展示しました。本郷小学校3年2組の皆さんが総合学習の時間を使って制作したてまりで、28個の色とりどりのてまりが並びました。

今年度初めにお話を伺った際に、先生が「松本てまりプロジェクト」をご存知だったこともあり、ウィンドーギャラリーでの展示のお話をさせていただいたものです。

展示の際には特別に児童の皆さんにバックヤードに入ってもらい、自分でてまりを展示してもらいました。

|

「松本てまりプロジェクト」では新博物館のエントランスホールを飾るシンボル展示物を市民参加で制作しましたが、市民と博物館をつなぎ、今まで以上に博物館を身近に感じてもらうことを目指す取り組みでもありました。プロジェクトをきっかけに松本てまりに興味を持つ市民が増えたことも成果の一つですし、このように市民が作ったものを博物館に展示できたことも、てまりが市民と博物館をつなげてくれたからだと思っています。

今後もてまりモビール制作のように市民が参加し、「私たちの博物館」と思っていただけるような事業を継続的に行っていきたいと思っています。

本郷小学校3年2組のてまりは令和5年1月末まで展示予定です。児童の皆さんが初めて作ったてまりをぜひご覧になってください。

|

Vol.034 資料を安全な場所へ (R4.12.19 文責:福沢)

展示製作業務委託が先月に完了し、導入展示があるエントランスや展示室の準備が徐々に整ってきました。展示製作業務では展示ケースに実際に資料や解説パネルを並べ、安全に、見やすく資料を展示できているかを確認し、展示器具の調整などを行いました。

vol.030でも書きましたが、作ったばかりの展示ケースや展示器具は、使用された塗料や接着剤などから資料を劣化させてしまう汚染物質が出ています。もちろん、汚染物質の発生が少ない材料を使用し、その後も十分に換気し「枯らす」ことで、展示室内やケース内の汚染物質濃度が基準値以下であることを専門業者が測定を行って確認しています。

| |

ですが、資料を劣化させる汚染物質は、木質材料など長期間にわたり微量に出続けるものもあり、徐々にケース内に溜まってしまうことがあるので、確実に放出が終わり、安全な空気環境になるまで資料を展示することができません。また、夏季は放出が多く、気温の下がる冬季は放出が少ない傾向にあります。

きれいに展示した資料ですが、変色、腐食、破損から守るためには一度安全な空気環境である収蔵庫に戻す必要があるのです。

|

|

| 確認のためにケースに並べた資料をきれいに包み直して保管します。 | |

資料を劣化させる怖れが確実になくなるのは来年の夏以降のため、開館は令和5年秋となっています。

それまでは展示ができないため、皆さんに展示室をご覧いただくことはできませんが、今後も開館に向けて様々なイベントや情報発信を行っていきたいと思います。

Vol.033 展示を支える縁の下の力持ち (R4.11.28 文責:千賀)

博物館の展示室の主役は、もちろん展示資料です。でも、資料を展示するために欠かせないものが、展示ケースです。展示ケースがなければ、博物館の資料を展示することができません。

博物館の資料は、長い年月を経て今に残るものや精巧な飾りのついたものなど、非常に繊細で脆いものも多くあります。そのため、展示するためには展示ケースに入れて資料を守らなければなりません。では、何から資料を守るのでしょうか。それは、温度・湿度・有害ガス・紫外線などの大気に含まれるものから、地震や火災、事故や盗難といった災害など、資料を傷つける可能性のあるすべてのものから守ります。

展示ケースには絶対の安全性が求められます。ケース自身が有害なガスを発していないか、また、ケース内に外気が入ってこないかなどを測定し、基準を満たしているかどうかを確認します。それとともに、実際に資料を展示して開閉時の操作性や展示台の安定性などの確認も必要です。

一方で、展示ケースはただ資料を守るだけではなく、来館者がストレスなく資料を見ることができることも大切です。そこで、仮展示の作業では、資料を展示する高さや角度、ガラス面からの距離などを細かく調整しながら、解説パネルとの位置関係や照明の当て方を決めていきます。

資料を保存することだけを考えると、本当は安全な環境が維持された収蔵庫でゆっくりと休んでもらうことが良いのですが、皆さんに見てもらうこと(=展示)も博物館資料の重要な仕事です。しかし、展示は、収蔵庫から出すため資料にとってはリスクを伴います。そのリスクを最小限に抑えながら、来館者には最大限に満足してもらうという、2つを両立させる役割を展示ケースは担っています。

でも、そんな重要な役割をもっていながら、展示室ではできるだけ存在を消さなければなりません。まさに展示を支える縁の下の力持ちです。

今回製作した展示ケースは、こうした困難なミッションを果たしうる、全幅の信頼をもって大切な資料を預けられるケースになったと思います。展示室に来られた際は、もちろん展示資料を見ていただきたいですが、展示ケースのことも少しだけ気にかけていただけると、うれしいです。

松本あめ市にあわせ、はかり資料館を無料開館します。

無料開館日

令和5年1月8日(日)

対象施設

松本市はかり資料館

Vol.032 松本てまりモビール完成 (R4.11.8 文責:髙木)

11月6日、秋晴れの吉日に「松本てまりモビールお披露目会」が開かれました。

この会は昨年秋に開催した市民ワークショップの参加者、お世話になった先生方など、関係者全員で「松本てまりモビール」の完成の瞬間を分かち合い祝おうという会です。

このモビールに使われたてまりは146個、その製作者全員に声をかけ、木製フレームを製作した柳沢木工所の方々にも来ていただきました。

一人二人と参加者が集まり、初めて、新博物館の講堂がいっぱいになった時、博物館の体温があがっていく、空間が温かくなっていくように感じました。

|

|

まず、完成に至るまでの、取材と試作/信大金井ゼミでのプレワークショップ/市民ワークショップ/東京での仮組み上げ/現場での設置実証実験と、「松本てまりプロジェクト」の5つのプロセスを動画を使って振り返りました。その後、講堂から吹き抜けエントランスに場所を移し、いよいよ松本てまりモビールのお披露目です。

|

|

参加者が作った自分のてまりが見つけられるように、あらかじめ、モビールは下降させてあります。コース別に作った見取り図を見ながら、それぞれ自分が作ったてまりがどこにあるかを探しました。見つけて嬉しそうに輝く参加者の笑顔がまた、新博物館の体温を上げていきます。

|

|

|

|

参加者すべてのてまりが見つかったところでカウントダウンが始まりました。「5、4、3、2、1!」てまりを乗せたモビールが参加者の歓声に押されるように一斉に吹き抜け空間を上がっていきます。上昇後、自然とあふれた拍手とともに「松本てまりモビール」が完成しました。

|

|

吹き抜けの2階にあがる大階段の右半分はベンチ仕様になっています。そのベンチに座って、できたてほやほやの松本てまりモビールを眺めながら参加者の感想などを聞くことができました。「新博物館のオープンが待ち遠しい」と言ってくださる方が多数あり、このプロジェクトが博物館と市民とをつなぐきっかけになったことが本当にありがたいと思いました。

(このお披露目会は展示製作を請け負う、株式会社乃村工藝社のソーシャルグッド事業の一環として行われました。)

新博物館 ウィンドーギャラリー展示紹介

現在、新博物館のウィンドーギャラリーでさまざまな展示をしています。

今回は展示の様子を少し紹介したいと思います。

1 松本まるごと博物館分館紹介

まるごと博物館分館を紹介するコーナーです。

各分館に関する展示品及び外観写真を展示しています。

松本市立博物館・旧開智学校は現在休館中ですが、その他の分館は開館しておりますので、是非足をお運びください。

2 召田薬師堂 仏像展示【終了しました】

四賀・召田薬師堂から借用した「薬師如来像」「十二神将像」を展示しているコーナーです。

今回展示中の仏像は普段は地域の方が保存しており、公開されていない貴重な文化財です。

本コーナーの展示は11月3日(木)までとなります。是非お早めにご覧ください。

Vol.031 魅せる展示室(R4.10.6 文責:千賀)

2か月ほど前に「空っぽの展示室」をご紹介しましたが、現在は、展示制作の真っただ中。空っぽだった部屋に展示ケースや演出物が次々と設置され、壁面には写真グラフィックなどが貼られていきます。

こうした演出物や壁面の写真グラフィックは、旧博物館にはありませんでした。展示資料と解説文書をシンプルに並べ、資料をじっくりと「見せる」スタイルでしたが、一方で、変化に乏しく単調になってしまいがちという課題がありました。

そこで、新博物館では演出物などを設置し、資料だけでなく展示空間も楽しめるよう計画しました。例えば、この写真では、間仕切り壁の上部に山並みをイメージした演出物を設置しています。これは、重層的な北アルプスの山並みを表現したものですが、この先の空間への視線を遮ることを狙っています。さらに、下部の間仕切り壁によって動線を複雑にすることで、この先の空間を意図的に隠しています。この先は「山」の展示コーナーですので、市街地から山を見たときに感じる「距離感」や「奥深さ」をイメージしてもらうための仕掛けです。

展示室全体で松本らしさを感じていただくために、こうした演出物をいくつも設置していきます。展示室が魅力的になると、そこで見る資料への理解もぐっと深まり、資料を「魅せる」ことになると考えます。

すべての人にとって楽しく分かりやすい展示室となるよう、ただ今必死に製作しております。開館まで今少しお待ちください。

松本てまりプロジェクト「混沌に秩序をあたえるのが美術のちから」

「松本てまりモビール」が新博物館にとうとう設置されました。設置されたといってもまだ仮の設置なのですが、吹き抜け空間にてまりが上がっていく瞬間の感動をお伝えしたいと思い、その様子をレポートします。

8月23日午前、まだまだ残暑が厳しい中、東京からアートプロデユースの土屋氏、小松氏、アシスタントの鈴木さんが現場に入りました。三人が松本に来るのは昨年10月のてまりワークショップ以来10か月ぶりで、新博物館に入るのは初めてです。建築に造詣の深い土屋氏から「階段のてすりの曲線など木をふんだんに使ったデザインが松本らしく素晴らしい空間だ」とほめていただきました。

さて、さっそく作業の開始です。集められたてまりはすでに木工職人が作った白木のバーにのっています。前回、東京の小松氏のアトリエで仮組みをした際に課題となったてまりの重量のばらつきは、小さな真鍮のボールを使うことによって調整することができました。

まず、てまりをのせた木製のバーにワイヤーを吊るすための金具を仕込みます。

その後、土屋氏、小松氏によって微妙なバランスの調整を行い、天井まで昇降可能なバトンで吊り上げていきます。

|

|

|

|

木製バーにのったてまりが吹き抜け空間をゆっくりと回転しながら上がっていく様子に胸が高鳴ります。そして、すべてのバトンをあげ、木製バー28本、てまり約150個が新博物館の吹き抜け空間を満たした時、なんとも形容しがたい感動を覚えました。てまり一つ一つに作り手の思いがのっています。それらが呼応しあって静かに浮遊し、ひと時として同じ形状ではありません。全く見飽きません。

土屋氏は「これだけ多様なてまりがあることにワクワクする。その多様性はともすれば混沌だが、その混沌に秩序を与えるのが美術のちから」だとおっしゃっていました。実力のある二人の美術家によって新博物館の吹き抜けエントランスが本当に生き生きとした美しい空間になりました。

その後、さらに全体の空間を見て、ワイヤーの長さを調整していきました。

翌日、順番に降ろして再び金具の調整、てまりの修正などを重ね、すべての調整が終わったのは24日の夕刻でした。

松本てまりモビールはこの後、時間経過によるバランスの変化や安全性などを確認していきます。まだ完成ではありませんが、外からガラス越しに見えますのでお近くに来た際にはぜひ覗いてみてください。

Vol.030 人にも資料のためにも必要な「枯らし」期間(R4.8.23 文責:福沢)

先月、建築工事が完了し、新博物館の外観が皆さんにもご覧いただけるようになりました。

現在は展示室に展示ケースや必要な機器などの設置作業を行っており、開館は令和5年10月を予定しています。

建物ができても開館まで時間が空いてしまうのにはとても重要な理由があります。

それが「枯らし」です。

新築の建物に入ると独特なにおいがしますが、新築後の建物ではコンクリートや壁紙などの内装材、使用された接着剤や塗装などから様々な化学物質や水分が放出されています。

放出されたアンモニアやホルムアルデヒドなどは、化学物質過敏症やシックハウス症候群の原因となることがあり、十分に対策することが法令等で定められています。

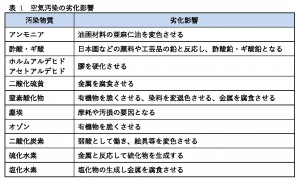

これらの化学物質は人体だけでなく資料にも悪影響を与えます。影響は下の表のとおりですが、文化財資料が被害を受けてしまうと取り返しがつきません。

|

|

そのために、放出された汚染化学物質を換気し、文化財資料の展示・収蔵に望ましい濃度まで下げる通風乾燥期間が必要で、業界用語ではこれを「枯らす(枯らし)」と言います。

近年は温湿度管理のために高気密な展示ケースが主流で、展示ケースの内装材から発生する酢酸などの酸性ガスがわずかな量であっても、密閉度が高いために展示物に有害な影響を与える濃度にまで上昇する場合があり、展示ケース内部の枯らしも重要です。

文化庁の指針にも「鉄筋コンクリート造である保存施設の躯体の枯らし期間は、コンクリート打設後二夏以上を確保」とありますが、枯らしが終わらないと、松本市立博物館の国指定文化財をはじめとした多くの貴重な収蔵資料を新博物館に引越しすることができないのです。

| |

枯らし期間中には、水道やガス、電気など様々な設備を運転させてみて問題がないかを確認します。

これらも大切な資料を運び込む前に必要な作業です。

文化財資料が失われてしまうと、そのものが記憶してきた歴史も失われてしまいます。

貴重な松本の宝を未来へつなげていくために必要な作業を行い、新博物館開館の準備を進めています。