Vol.032 松本てまりモビール完成 (R4.11.8 文責:髙木)

11月6日、秋晴れの吉日に「松本てまりモビールお披露目会」が開かれました。

この会は昨年秋に開催した市民ワークショップの参加者、お世話になった先生方など、関係者全員で「松本てまりモビール」の完成の瞬間を分かち合い祝おうという会です。

このモビールに使われたてまりは146個、その製作者全員に声をかけ、木製フレームを製作した柳沢木工所の方々にも来ていただきました。

一人二人と参加者が集まり、初めて、新博物館の講堂がいっぱいになった時、博物館の体温があがっていく、空間が温かくなっていくように感じました。

|

|

まず、完成に至るまでの、取材と試作/信大金井ゼミでのプレワークショップ/市民ワークショップ/東京での仮組み上げ/現場での設置実証実験と、「松本てまりプロジェクト」の5つのプロセスを動画を使って振り返りました。その後、講堂から吹き抜けエントランスに場所を移し、いよいよ松本てまりモビールのお披露目です。

|

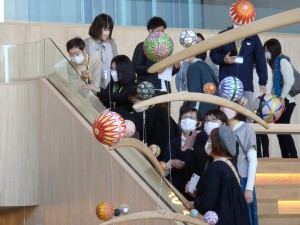

|

参加者が作った自分のてまりが見つけられるように、あらかじめ、モビールは下降させてあります。コース別に作った見取り図を見ながら、それぞれ自分が作ったてまりがどこにあるかを探しました。見つけて嬉しそうに輝く参加者の笑顔がまた、新博物館の体温を上げていきます。

|

|

|

|

参加者すべてのてまりが見つかったところでカウントダウンが始まりました。「5、4、3、2、1!」てまりを乗せたモビールが参加者の歓声に押されるように一斉に吹き抜け空間を上がっていきます。上昇後、自然とあふれた拍手とともに「松本てまりモビール」が完成しました。

|

|

吹き抜けの2階にあがる大階段の右半分はベンチ仕様になっています。そのベンチに座って、できたてほやほやの松本てまりモビールを眺めながら参加者の感想などを聞くことができました。「新博物館のオープンが待ち遠しい」と言ってくださる方が多数あり、このプロジェクトが博物館と市民とをつなぐきっかけになったことが本当にありがたいと思いました。

(このお披露目会は展示製作を請け負う、株式会社乃村工藝社のソーシャルグッド事業の一環として行われました。)

Vol.031 魅せる展示室(R4.10.6 文責:千賀)

2か月ほど前に「空っぽの展示室」をご紹介しましたが、現在は、展示制作の真っただ中。空っぽだった部屋に展示ケースや演出物が次々と設置され、壁面には写真グラフィックなどが貼られていきます。

こうした演出物や壁面の写真グラフィックは、旧博物館にはありませんでした。展示資料と解説文書をシンプルに並べ、資料をじっくりと「見せる」スタイルでしたが、一方で、変化に乏しく単調になってしまいがちという課題がありました。

そこで、新博物館では演出物などを設置し、資料だけでなく展示空間も楽しめるよう計画しました。例えば、この写真では、間仕切り壁の上部に山並みをイメージした演出物を設置しています。これは、重層的な北アルプスの山並みを表現したものですが、この先の空間への視線を遮ることを狙っています。さらに、下部の間仕切り壁によって動線を複雑にすることで、この先の空間を意図的に隠しています。この先は「山」の展示コーナーですので、市街地から山を見たときに感じる「距離感」や「奥深さ」をイメージしてもらうための仕掛けです。

展示室全体で松本らしさを感じていただくために、こうした演出物をいくつも設置していきます。展示室が魅力的になると、そこで見る資料への理解もぐっと深まり、資料を「魅せる」ことになると考えます。

すべての人にとって楽しく分かりやすい展示室となるよう、ただ今必死に製作しております。開館まで今少しお待ちください。

松本てまりプロジェクト「混沌に秩序をあたえるのが美術のちから」

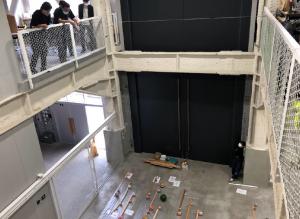

「松本てまりモビール」が新博物館にとうとう設置されました。設置されたといってもまだ仮の設置なのですが、吹き抜け空間にてまりが上がっていく瞬間の感動をお伝えしたいと思い、その様子をレポートします。

8月23日午前、まだまだ残暑が厳しい中、東京からアートプロデユースの土屋氏、小松氏、アシスタントの鈴木さんが現場に入りました。三人が松本に来るのは昨年10月のてまりワークショップ以来10か月ぶりで、新博物館に入るのは初めてです。建築に造詣の深い土屋氏から「階段のてすりの曲線など木をふんだんに使ったデザインが松本らしく素晴らしい空間だ」とほめていただきました。

さて、さっそく作業の開始です。集められたてまりはすでに木工職人が作った白木のバーにのっています。前回、東京の小松氏のアトリエで仮組みをした際に課題となったてまりの重量のばらつきは、小さな真鍮のボールを使うことによって調整することができました。

まず、てまりをのせた木製のバーにワイヤーを吊るすための金具を仕込みます。

その後、土屋氏、小松氏によって微妙なバランスの調整を行い、天井まで昇降可能なバトンで吊り上げていきます。

|

|

|

|

木製バーにのったてまりが吹き抜け空間をゆっくりと回転しながら上がっていく様子に胸が高鳴ります。そして、すべてのバトンをあげ、木製バー28本、てまり約150個が新博物館の吹き抜け空間を満たした時、なんとも形容しがたい感動を覚えました。てまり一つ一つに作り手の思いがのっています。それらが呼応しあって静かに浮遊し、ひと時として同じ形状ではありません。全く見飽きません。

土屋氏は「これだけ多様なてまりがあることにワクワクする。その多様性はともすれば混沌だが、その混沌に秩序を与えるのが美術のちから」だとおっしゃっていました。実力のある二人の美術家によって新博物館の吹き抜けエントランスが本当に生き生きとした美しい空間になりました。

その後、さらに全体の空間を見て、ワイヤーの長さを調整していきました。

翌日、順番に降ろして再び金具の調整、てまりの修正などを重ね、すべての調整が終わったのは24日の夕刻でした。

松本てまりモビールはこの後、時間経過によるバランスの変化や安全性などを確認していきます。まだ完成ではありませんが、外からガラス越しに見えますのでお近くに来た際にはぜひ覗いてみてください。

Vol.030 人にも資料のためにも必要な「枯らし」期間(R4.8.23 文責:福沢)

先月、建築工事が完了し、新博物館の外観が皆さんにもご覧いただけるようになりました。

現在は展示室に展示ケースや必要な機器などの設置作業を行っており、開館は令和5年10月を予定しています。

建物ができても開館まで時間が空いてしまうのにはとても重要な理由があります。

それが「枯らし」です。

新築の建物に入ると独特なにおいがしますが、新築後の建物ではコンクリートや壁紙などの内装材、使用された接着剤や塗装などから様々な化学物質や水分が放出されています。

放出されたアンモニアやホルムアルデヒドなどは、化学物質過敏症やシックハウス症候群の原因となることがあり、十分に対策することが法令等で定められています。

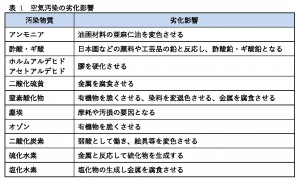

これらの化学物質は人体だけでなく資料にも悪影響を与えます。影響は下の表のとおりですが、文化財資料が被害を受けてしまうと取り返しがつきません。

|

|

そのために、放出された汚染化学物質を換気し、文化財資料の展示・収蔵に望ましい濃度まで下げる通風乾燥期間が必要で、業界用語ではこれを「枯らす(枯らし)」と言います。

近年は温湿度管理のために高気密な展示ケースが主流で、展示ケースの内装材から発生する酢酸などの酸性ガスがわずかな量であっても、密閉度が高いために展示物に有害な影響を与える濃度にまで上昇する場合があり、展示ケース内部の枯らしも重要です。

文化庁の指針にも「鉄筋コンクリート造である保存施設の躯体の枯らし期間は、コンクリート打設後二夏以上を確保」とありますが、枯らしが終わらないと、松本市立博物館の国指定文化財をはじめとした多くの貴重な収蔵資料を新博物館に引越しすることができないのです。

| |

枯らし期間中には、水道やガス、電気など様々な設備を運転させてみて問題がないかを確認します。

これらも大切な資料を運び込む前に必要な作業です。

文化財資料が失われてしまうと、そのものが記憶してきた歴史も失われてしまいます。

貴重な松本の宝を未来へつなげていくために必要な作業を行い、新博物館開館の準備を進めています。

Vol.029 職人の心意気 (R4.8.5 文責:高木)

新博物館の展示の目玉の一つは初市の宝船です。この宝船は昭和初期まで松本の新春の行事、初市(飴市)で活躍していました。戦国時代、塩止めで苦しんでいた松本に、敵将上杉謙信が塩を送ったとされる「義塩伝説」にちなみ、塩が届いたことを祝う祭礼がいつしか塩市、飴市となって、現在でも連綿と続いています。その飴市の象徴ともいえる宝船の修復作業が真夏の木曽で始まりました。今回、船の漆塗り作業を担当してくれるのは、木曽の漆職人さんたちです。先日、「道の駅木曽ならかわ」内に設置された作業現場に解説パネルを設置し、その作業を見学してきました。

美しい漆塗りの船を復元するためには、まず、剥げたり欠けたりしている表面をすべて剥離しなければなりません。日本が世界に誇る漆塗りの加工技術は繊細でありながらもその強固さを誇っています。その強固な塗りを、施された彫刻などを壊すことなくすべて剥がす作業は想像以上に根気のいる作業です。職人さんたちは、およそ100年前にこの宝船を作った当時の職人の技術に感嘆しながら、自分たちもそれに劣らぬ仕事をしようと意気込んでいました。その作業場に溢れる汗と熱気に、これから復元されていく宝船の完成を予想して胸が熱くなりました。

|

|

|

|

文化財の修復には技術の継承という大事な役割がありますが、新しく生まれ変わる宝船が新博物館に展示されることによって継承されていくのは技術だけではない、職人さんの心意気もなんだと感じることができました。

この作業の様子は「道の駅ならかわ」で、8月1日から31日まで一般公開しています。ぜひ職人さんたちの仕事を見学していただき、そして復元された姿を新松本市立博物館に見にきてください。

|

|

「道の駅木曽ならかわ」では漆塗りの工程の展示や、実演も行っています。

Vol.028 空っぽの展示室 (R4.7.28 文責:千賀)

これまで仮囲いに覆われていた新博物館の建物ですが、ついにその姿を表しました。個人的には、松本らしく「新しいなかにどこか伝統的な匂いがする」落ち着いた雰囲気の建物だと感じています。ご覧になった皆さんはどうでしょうか。

|

今日は、新しい常設展示室を少しだけご紹介します。

天井は鉄板が複雑に折り重なった特殊な構造を採用しています。凸凹が連続する様子は、北アルプスの山並みにも見える大迫力の景観です。この構造は、常設展示室だけでなくエントランスの吹き抜けにも採用されていますので、お近くに来た際には、新博物館のガラス張りのエントランスを外側からのぞいてみてください。

展示室の壁は、場所によって白と黒に分かれています。その理由は…お楽しみに!白い壁の両側のくぼみは、展示ケースを設置する空間です。これから展示ケースや間仕切壁などの設置を進め、この広い展示室がどんどんにぎやかに埋まっていく予定です。

これまで松本のたくさんの“場所・もの・出来事”を松本の宝として調査し、展示の構想を進めてきました。空っぽの展示室はいわば「箱」です。そこに「松本の宝(=展示物)」を詰め込んで「宝箱」を完成させる作業が、いよいよ始まります。

|

|

松本てまりプロジェクト「松本てまりモビール仮組み」

前回のコラム(2022.4.19「てまり作家のてまり」)で、市民のみなさんに作っていただいたてまりに加え、てまり作家さんたちに作っていただいたてまりもすべてそろったことを報告しました。さて、今回はそれらのてまりが現在どうなっているかについてお伝えします。

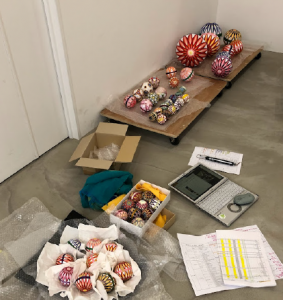

4月後半に松本から東京の小松氏のアトリエにすべてのてまりが届けられました。アートプロデユースの土屋氏、小松氏ともに開封されたてまりの多様性に驚かれたと聞いています。そのひとつひとつに込められたてまりの美しさとエネルギーが二人の美術家の目と手によってどう変化していくのでしょう。作業としてはまず、それらのてまりを仕分けし、ナンバーをつけ、重さを測り、配置の構想を練ります。

そして、6月27日から29日にかけて、てまりモビールの仮組みが行われました。

土屋氏の考えで、松本てまりらしい伝統的な八重菊模様が一番目立つということで、その八重菊のてまりから配置を考えていったそうです。その後、重さや色のバランスなどを考慮しながら床に配置し、吹き抜けのアトリエの2階からバランスを見ます。

配置が終わり、吊り上げてみると、様々な検討事項が浮上しました。今回、てまりの出来上がりの重量を予想して設計していましたが、作り手や模様によって、使われる糸の分量が違うため、予定通りにバランスをとるのが大変難しかったのです。てまりがのった木工バーが平衡をとって浮遊するという繊細な作品の実現のため作家達のさらなる工夫が必要となりました。

「松本てまりモビール」は今回の仮組みで明らかになった課題をクリアし、さらにアート作品として洗練されていきます。新博物館の建設工事も終わり、設置される吹き抜け空間を外から確認することもできるようになりました。その空間に実際にモビールが吊るされるのは8月下旬から9月の初めの予定です。

Vol.027 七夕の助っ人「カータリ」 (R4.7.7 文責:高木)

七夕祭りは全国的に7月7日とされていますが、これは旧暦の日付で、松本ではひな祭り同様、月遅れの8月7日にお祝いします。現在の日本の8月7日は猛暑の真っただ中、七夕は夏の行事と認識されがちですが、暦の上ではもう立秋、俳句でも秋の季語、秋の行事になっています。そここに川辺があり、湿った土の上を歩いていた昔の日本の集落では、秋がくるのも早かったのでしょうか。風になびく笹の葉と満天の星空に浮かぶ天の川、在りし日の七夕祭りの美しさを想像すると、確かに秋の気配がします。

さて、松本市立博物館には国の重要有形民俗文化財に指定されている七夕人形コレクションがあります。その「七夕行事の変遷を究明する上で極めて重要な資料となる」45点のコレクションのなかに、「カータリ」という松本地域特有のとても変わった人形があるので紹介します。下の写真の一番左がカータリです。

松本では織姫と彦星の対の七夕人形を軒下に飾る風習がありますが、それと一緒に角材で作った男の人形もぶら下げます。このカータリ(川渡り)は、雨が降って天の川が増水してしまった時に織姫(または彦星)を背負って川を渡る大切な役目を担っています。年に一度しか会えない七夕様のため、着物の裾をしりっぱしょり(尻端折り)して長い足を出し、天の川のほとりで待機している人足です。この伝承の人物がどうして松本の七夕に登場するのかよくわかってはいませんが、作物のためには雨がほしい、でも、織姫と彦星が会えないのは可哀そうという、人々の複雑な願いを解決するカータリというキャラクターが松本の七夕には必要不可欠なのです。

松本市立博物館では数年前までこのカータリをストラップにして販売し、七夕の「恋のキューピット」としてとても人気がありました。現在は販売されていませんが、新博物館ではこのカータリストラップをワークショップとして復活させたいと思っています。胴体部には、石垣を壊すとして伐採された松本城の樹齢100年の欅(けやき)を使い、願いをこめながら結ぶ紐が手足となります。見る角度によって表情が変わる、カータリというキャラクターを生かしたかわいいストラップです。

新博物館の常設展示だけでなく、エントランスに設置される大型イラスト、こども体験ひろばのぬりえにもカータリが登場します。この、松本特有の頼もしい助っ人「カータリ」が、織姫・彦星だけでなく、新博物館と市民との橋渡しもしてくれそうです。

Vol.026 松本城模型―燻蒸に向けた解体から―(R4.6.20 文責:福沢)

松本市立博物館には明治44年(1911)に作られた松本城模型があります。この模型が制作された頃は、堀の一部が埋められ櫓が解体され、御殿焼失後の二の丸には長野県立松本中学校の校舎が建つなど、松本城周辺の景観は大きく変化していました。当時の開智学校の教員たちが幕末頃のお城周辺の様子を聞き取りながら制作し、完成直前には担当の授業を別の教員に代わってもらったり、深夜まで作業をしたりして制作したことが日誌に記されています。模型は児童たちが郷土の歴史を学ぶ教材としても使われ、博物館でも展示され続けてきました。

先日、新博物館へ移設するために必要な燻蒸作業のため、模型の解体を行いました。後の時代に作られたガラスのカバーや展示台を取り外し、模型は6つのパーツに分割し、分割ライン上にある建物や塀は場所を記録して一時的に取り外しました。

燻蒸についてはこちらの「休館通信 ~新博物館への道~」もご覧ください。

|

|

取り外した建物などを観察すると、厚紙製と木板製があり、模型全体を見ても窓の表現や外壁の塗装色が異なるものがあり、何回も補修があったことがわかります。もちろん、昭和30年(1955)に架けられた埋橋も後の補修で付け足されたものです。武家住宅などの建物は当初は厚紙で作られていたようで、土塁上の塀は木板で作られているものが多く、当初からのものかどうか検討が必要です。取り外した建物の内側にはメモ書きがされているものもあり、新しめの木板製の住居には「昭和己酉後補 花岡」と書かれており、己酉(つちのと とり)から昭和44年(1969)に補修されたものだとわかります。前年の昭和43年に日本民俗資料館として新築開館していますので、関連して修復されたのでしょうか。

| |

城郭の門にも補修された時代の差がよく表れています。制作当初のものは、門が開閉できるような細工がされており、後で補修されたものは木の板に扉を描いただけのものもあります。

|

|

|

今回の解体で間近に見ることで細かい作り込みも発見することができました。現在制作を進めている松本城下町ジオラマのように最新の研究成果が反映されておらず、制作当時も学術的な調査や根拠が不足していたかもしれませんが、細かい作り込みには教員たちのこだわりや熱意が表れており、また何回も補修された痕跡や、後に作り直されたガラスケースや展示台には、模型を大切にしてきた人々の想いが詰まっているようです。

今回は一部の建物を取り外しただけでしたが、細かく観察すると面白いことがたくさんわかります。110年も模型を大切に受け継いできた人々の想いを感じながら、新博物館でもご覧いただけたらと思います。

Vol.025 まち歩きは楽しい! (R4.5.26 文責:千賀)

信州の厳しい寒さが過ぎ暖かな日が多くなるにつれ、皆さんをご案内して城下町のまち歩きをする機会が増えてきました。

展示室を作っている立場で言ってよいものかと思いますが、やっぱり現地に出て実際に歩いて見て回るのが一番楽しいですね。古地図を片手に歩くと、松本城の堀の痕跡、現存する水路、不自然に曲がる道路など、江戸時代の城下町と今自分が立っている場所や見ている風景がつながり、わくわくします。歴史だけでなく地質などの分野でも、現地で本物を見ることに勝るものはないでしょう。

でも、これって、古地図という歴史資料や地質の知識があるからこそ、楽しいのではないでしょうか。

博物館の展示や学芸員の役割は、ここにあるのだと思います。このコラムのVol001でも書きましたが、松本には、豊かな自然・歴史・文化が現地に残され、市域全体が「屋根のない博物館」です。だから、ぜひ現地に足を運んで見てもらいたい。そのために、博物館の展示や学芸員の解説を、現地をより楽しむためのガイドとして使ってもらえれば、きっと現地見学が素晴らしいものになるはずです。

展示製作もいよいよ大詰めを迎えてきました。雪にも夏の暑さにも原稿の締め切りにも負けない、そういう学芸員に私はなりたい。

|

|