※中止のお知らせ※松本市重要文化財「初市の宝船」の解体作業を見よう!

※新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため公開を中止します

広報まつもと9月号に掲載されていますが、公開を中止させていただきます。

ご理解いただきますようお願い申し上げます。

建設工事が進む新博物館整備事業では、「博物館づくり」に市民が関わり、

「市民の博物館」としての整備を進めています。

その一環として、松本市立博物館の民俗展示で来館者の目を楽しませた、明治時代の「初市の宝船」を、新博物館での展示に向けて修復するにあたり、解体作業を公開し、制作技術や装飾の特徴などを解説します。

※当館でも感染対策をしての実施となりますが、来館者様もマスクの着用など感染対策にご協力ください。

見学会概要

開催日:9月18日(土)

時 間:14:00~16:00

定 員:先着20人

参加費:無料

受付開始:9月6日(月)9時から電話にて松本市立博物館へ(0263-32-0133)

|

Vol.014 試作を重ねて(R3.8.24 文責:千賀)

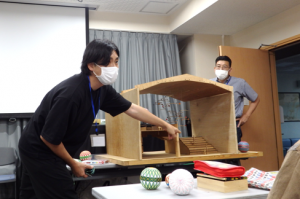

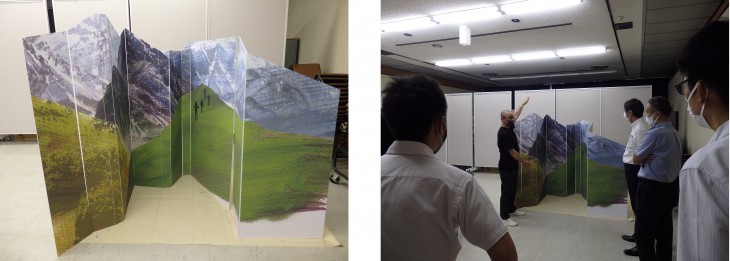

壁面のデザインやサイズを実寸大の試作品で検証します

新博物館の常設展示は、ただ資料を展示するだけではありません。模型やデザイン的な壁面を設置して、皆さんに分かりやすく、楽しく見ていただくことを予定しています。こうした造作物の製作で重要になるのが、大きさの検証です。観覧者の目線から見やすいか、他の展示物の邪魔にならないか、安全上の問題はないかなど、様々なシミュレーションを繰り返して大きさを決定していきます。

そのためには、実寸大の試作品による検証は欠かせません。試作品をつくり立体物として自分の目線で捉えると、図面では分からなかった課題が見つかります。そして、学芸員やデザイナー、製作技術者など、様々な立場の人との意見交換により、さらに良いものへと進化させていきます。

意見交換では時に厳しい議論にもなりますが、それも「良い博物館をつくりたい」という熱い想いから。この過程で妥協してしまっては、新博物館で皆さんに最高のものをお届けすることはできません。

こうした作業を一つずつ積み重ねて、新博物館の展示ができていきます。

Vol.013 新博物館の備品選定業務について(R3.7.29 文責:弘中)

今回は、コラムの全体的なテーマである展示からは少し離れますが、新博物館の備品選定業務についてご紹介したいと思います。

備品と聞いて、皆さんはどんなものを思い浮かべるでしょうか。職員が使う机や博物館資料を収蔵する棚、来館者が休憩するベンチなど、様々なものが備品に含まれます。新博物館のどこに、どのような備品を設置するのか考えることが備品選定業務の主な仕事です。

日常の業務では、新しく導入する備品の検討や、新博物館への移転に向けた現博物館の備品整理を行っています。導入備品については、製品カタログや備品メーカーとの打合せを通じて検討を行っています。1つの備品でも使用方法・デザイン・材質等によって多くの製品があるため、選択肢が多く悩みながら選んでいます。

現博物館の備品整理では、新博物館へ持っていく備品、他の施設で再利用する備品、廃棄する備品などを判別する必要があります。整理する備品の中には展示ケースなども含まれるため、展示担当とも協力しながら業務に取り組んでいます。

新博物館には様々な備品が導入されますが、来館者の皆さんが「使いやすいな」、「おしゃれだな」など、少しでも印象に残るような備品を導入したいと思っています。また、備品の中には松本の伝統工芸品等の導入も検討しており、備品からも松本の文化を感じられる博物館を目指しています。

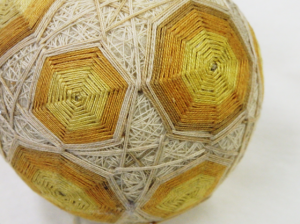

Vol.012 松本てまりプロジェクト (R3.7.5 文責:高木)

去る6月28日に、信州大学の金井直教授のゼミで松本てまりのワークショップを行いました。

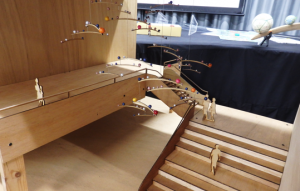

このワークショップは新博物館が市民に開かれた博物館になるよう企画した「松本てまりプロジェクト」の一環で、エントランスの吹き抜け装飾を市民の皆様と一緒に作っていこうとするものです。

まず、アートプロデュースをしていただく、武蔵野美術大学の土屋公雄教授、新進気鋭の造形作家である小松宏誠氏から、模型を見ながらコンセプトの説明がありました。エントランスの吹き抜け空間を静かに浮遊する、木製バーと松本てまりを組み合わせたモビールです。

金井ゼミの学生はすでに、市民参加の博物館の在り方、松本てまりの歴史について学習しています。今回は「てまりモビール」に使用するてまりを実際に作ってみようということで、てまりを作るのも、針を持つのも初めてというような初々しい11名が授業の一環として参加してくれました。

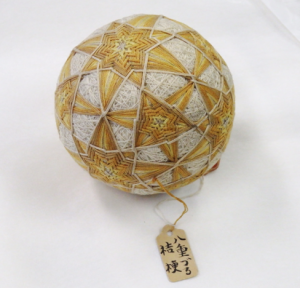

途中、ディスカッションの時間をはさみながら、正味90分、真剣に針を運んだ結果、作者自身がびっくりするほど素晴らしいてまりが出来上がりました。すべて八重菊という伝統的な模様ですが、色の組み合わせ、針の運び方の違いで十人十色個性的なてまりとなりました。

今回、学生のみなさんから「想像以上に楽しかった」「てまりが好きになった」「新博物館に行くのが楽しみになった」などの感想を多くいただくと同時に、ワークショップの改善点も見えてきました。それらを活かして、9月から市民に向けたワークショップを企画していく予定です。

「松本てまりプロジェクト」は信大松本キャンパスから静かに力強く始動しはじめました。

Vol.011 松本てまり (R3.6.28 文責:高木)

松本てまりは松本を代表する民芸品であり、マンホールやお菓子のデザインなど松本の街の彩りとして欠かせないものとなっています。しかし戦後全く廃れてしまい、作り手がいなくなってしまった時期がありました。松本てまりが今日のように復活したのは、細い糸をつないでいくような、ある物語があったからです。

現在、博物館に収蔵されているてまりで一番古いものは昭和初年に寄贈された岩崎せんさんが作ったてまりです。せんさんは幕末安政元年前後の生まれと予想され、せんさんが作ったてまりは江戸期のてまりをほぼ再現しているといわれています。色はあせていますが、とても丁寧にかがられた美しいてまりが11種類あり、それぞれに名前が付けられています。

この、博物館に展示されていた岩崎さんの作ったてまりをもとに、松本てまりを再生したのが上條八尾さんです。八尾さんは幼いころ母親に作ってもらったてまりが忘れられず、記憶をたどって、てまり作りをしていました。その美しいてまりを見初め、松本てまりの再生を依頼したのが、丸山太郎さんでした。丸山さんは松本民芸館を創設し、クラフトのまち松本の礎を築いた方です。丸山家のひな祭りには必ず古いてまりが飾られていたそうです。

八尾さんが作ったてまりは繊細で美しく、今でも色あせない斬新な配色です。せんさんが残し、八尾さんが再生した伝統柄9種は、現在、松本てまり保存会のみなさんが博物館オリジナルとして制作し続けています。その他にも多くの方々が松本てまりの普及に尽力してきました。多くの市民の努力によって再生された松本てまりですが、そのもとになったのが、博物館に保存・展示されていた岩崎せんさんのてまりだったわけです。松本てまりの歴史の糸をつなぐのに一役かったのが、博物館だったことを誇りに思います。

Vol.010 建設現場で感じた職人さんの技術と情熱(R3.5.28 文責:堀井)

今回は建設現場の様子を見学させてもらいましたので、その時の様子を簡単にレポートしてみます。新博物館では、「プレキャストコンクリート造」の柱を使って建物を建てていくという特徴があります。

とても大きなクレーンを使って柱を据える位置まで移動させるのですが、クレーンと柱の位置とは何十メートルも離れています。それだけ離れているのに、柱を受ける基礎の部分は・・・。

たったのこれだけの大きさしかなく、それぞれの棒の位置まで見据えてピンポイントで設置します。周囲の職人さんとの連携があってこそですが、クレーン操作の技術にはただただ驚嘆するばかりでした。

設置された柱には、線が埋め込まれており、基礎の棒と線とを結んで引っ張ることで柱を固定するそうで、「張力」という力を使うことによって、柱だけで自立するそうです。学芸員としては、こういう難しい内容をわかりやすく・うまく伝えられないようにしないといけないのですが、まだまだ力不足です。

柱の設置後は、柱に対して2方向から測量をし、「4mm西」「1mm北」などの声が交わされていました。これだけ大きい柱に対してミリ単位の誤差を修正していくのです。職人さん曰く、「建物の1階で少しでもくるってしまうと、3階まで建てたときの歪みはもっと大きくなってしまうから」だそうです。頭が下がるばかりです。

現場見学をしていると、「学芸員さんに見てもらえて張り合いがでます、頑張ります。」と多くの職人さんに声をかけていただきました。

「リモートはいつか、リアルを完全に凌駕するか」。テレビで流れていたCMですが、現場・本物には人を動かす力や熱があることは事実です。本物を見てもらう・触れてもらうための博物館。最新のリモートという手段の力は借りつつも、リアルが持つ力を皆様に伝えられるよう、学芸員一同、これからも悩みつつもよりよい博物館にしていくために、前に前にと進んでいきます。