企画展「生物多様性と松本ーすぐとなりにあるワンダーランドー」

会 期

2024(令和 6) 年 7 月 6 日(土)~ 9 月 2 日(月)

閉室日:毎週火曜日、ただし8月13日火曜日は臨時開室日となります。

会 場

松本市立博物館 2階特別展示室

開館時間

9:00 ~ 17:00(最終入室は16:30まで)

観覧料

大人 800円 (600円)

大学生・市内在住の70歳以上の方 600円 (500円)

高校生以下 無料

※( )内は団体20名以上の料金

※本展観覧券で3階常設展示室もご覧いただけます。

展覧会概要

世界にはさまざまな姿形をした生きものたちがいます。彼らは互いに食べたり、利用した

り、競合したりと影響しあいながら生活しています。このような生きもの同士の違いと、そ

のつながりを「生物多様性」といい、私たち人間はそこからさまざまな恵みを得て暮らして

います。しかし、近代以降の人間の活動により、生物多様性は急速に失われ始めました。

私たちの暮らす日本は、世界でも有数の生物多様性の高い地域「ホットスポット」です。

そして松本市とその周辺は、高山から平地まで広がる多様な環境にさまざまな生きものが

生息していることから、全国的に見ても生物多様性が高い地域、「ホットスポット」の中の

「ホットスポット」と言えます。「松本市の宝」ともいえる生物多様性を紹介する企画展示

です。

第1章 生物多様性とは

多様性(diversity)という言葉のとおり、生きものたちの姿形や性質など多種多様です。

そんな多様性がどう形作られるのかと、生物多様性を考えるうえで重要な 3 つの視点を、

国内外のさまざまな生きものを通じて紹介します。

写真家・山口大志氏による南米・アマゾンの生きものの写真作品も展示しています。

第2章 生物多様性の恵み

私たち人間は、日ごろから生きものやその生態系からさまざまな恵みを受けて生活しています。

「生態系サービス」と呼ばれるその恩恵を松本市に関係のあるものなどから紹介します。

第3章 生きものあふれる松本

松本市には具体的にどのような生態系と生きものが息づいているのでしょうか?

市内で特徴的で観察しやすい自然がある場所と、そこに暮らす生きものを紹介します。

第4章 変わりゆく環境

私たち人間の手で急速に失われつつある生物多様性。そんな変わりゆく松本市の環境・生

きものたちを紹介します。

第5章 未来に向けて

人間の営みの中で複雑に関わり合う生物多様性。では生物多様性を守るために我々がで

きることとは、どんなことでしょうか?

企画展関連イベント

講演会 1「松本市のアリとくらす虫たち・その魅力と現状」

講師 小松貴氏(昆虫学者)

日時 7月 20 日(土)午後1時 30 分~3 時

会場 松本市立博物館 講堂

定員 80名(要申込み)

料金 無料

申込み LoGo フォーム(下記 URL)より7月17日(水)までにお申込みください。

https://logoform.jp/form/N7tm/622342

※申込み多数の場合は抽選となります。

抽選となった場合の可否は18日(木)までにメールにてお知らせします。

講演会 2「生物多様性研究最前線」

講師 東城幸治氏(信州大学副学長・理学部教授)

日時 8月 17 日(土)午後1時 30 分~3 時

会場 松本市立博物館 講堂

定員 80名(要申込み)

料金 無料

申込み LoGo フォーム(下記 URL)より8月9日(金)までにお申込みください。

https://logoform.jp/form/N7tm/622406

※申込み多数の場合は抽選となります。

抽選となった場合の可否は13日(火)までにメールにてお知らせします。

自然観察会1「国蝶オオムラサキを見よう!~アルプス公園・蝶の観察会~」

日時 7 月 13 日(土)午前 8 時 30 分~10 時 30 分

集合 アルプス公園・森の入口広場

定員 15 名(要申込み)

料金 無料

申込み LoGo フォーム(下記 URL)より7月10 日(水)までにお申込みください。

https://logoform.jp/form/N7tm/622437

※申込み多数の場合は抽選となります。

抽選となった場合の可否は11日(木)までにメールにてお知らせします。

自然観察会2「空飛ぶ宝石を探そう!~8月はハチの観察会~」

日時 8月3日(土)午前9時~10 時 30 分

集合 アルプス公園・森の入口広場

定員 15 名(要申込み)

料金 無料

申込み LoGo フォーム(下記 URL)より7月 26 日(金)までにお申込みください。

https://logoform.jp/form/N7tm/622555

※申込み多数の場合は抽選となります。

抽選となった場合の可否は 30 日(火)までにメールにてお知らせします。

ギャラリートーク

日時 ①7 月 27 日(土)午後2時~3時 ②8 月 10 日(土)午後2時~3時

料金 本展観覧料

申込み 不要

お問い合わせ

松本市立博物館

TEL 0263-32-0133

FAX 0263-32-8974

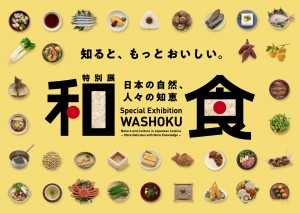

10月開催『和食展』関連事業 「和食の記憶大募集!!」応募要項

あなたの、これまでの人生で忘れられない和食と、それにまつわるエピソードを教えてください。その驚きや感動、思い出を博物館の展示として共有します。

テーマ

「これまでの人生で忘れられない和食と、それにまつわるエピソードを教えてください。」

内容

忘れられない和食の名前と、なぜそれが忘れられないか、その理由となる体験や思い出、エピソードを記してください。

❖ 和菓子、郷土料理、懐石料理、すし、てんぷら、そばなどだけではなく、オムライスやナポリタン、カレー、焼き餃子、ラーメンといった日本生まれ・日本で独自に発展した洋食・中華も対象です ❖

応募要項

⑴ 日本語での作品に限らせていただきます。

⑵ 文章、絵どちらでも結構です。文章、絵とも様式は自由です。

⑶ 作品には、氏名、連絡先を明記してください。

※ 文章の場合は、本文の前か後に記載してください。

※ 絵の場合は、用紙の裏面など、作品にかからない場所に記載してください。

⑷ 文章の場合は200字程度としてください。

⑸ 絵の場合は、和食の名前と忘れられない理由を文章で補足してください。

対象

どなたでも

応募期間

令和6年7月6日(土)~7月31日(水)

作品の公開について

応募いただいた作品は、令和6年10月5日(土)から12月8日(日)まで開催する松本市立博物館特別展「和食展」の展示に使用します。

応募多数の場合は抽選により数点を展示し、その他は付属資料として来館者に配布します。

注意点等

応募にあたっては、以下の事項を予めご了承ください。

※ 日本語での応募、自作・未発表の作品に限ります。

※ 応募多数の場合の抽選結果は、「和食展」での展示をもって代えさせていただきます。

電話やメールでの抽選結果のご質問にはお答えできませんので、ご了承ください。

※ 応募に関する個人情報は、応募作品に関する連絡以外には使用しません。

※ 応募いただいた作品は返却できませんので、ご注意ください。

※ 展示・配布にあたってはイニシャルのみの記載とし、匿名で公開します。

※ 氏名、連絡先の明記が無いものは、展示・配布の対象外とします。

※ 盗作、二重投稿は固くお断りします。

※ 応募作品の使用に関する権利は松本市立博物館に帰属します。併せて、松本市立博物館の「和食展」以外の展示やインターネット上で使用したり、その他媒体で使用する場合があることをご了承いただきます。

※ 特定商品や店舗の宣伝、営利目的の応募、政治的なメッセージ、その他公序良俗に反する内容など、博物館の展示趣旨にそぐわない作品は展示および配布の対象外とします。

応募方法

松本市立博物館へFAX、メール、郵送もしくは持参により提出してください。

送付先

松本市立博物館

〒390-0874松本市大手3-2-21

電話:0263-37-1150

FAX:0263-32-8974

E-mail:mcmuse@city.matsumoto.lg.jp

Vol.090 収蔵資料の紹介「風也焼」( R6.6.25 文責:石井 )

「風也(ふうや)」とは水崎佐次兵衛という武士の号です。風也は犬甘城址(いぬかいじょうし)に花守として常住していた武士でした。

天保13年(1842年)に松本城主戸田光庸(みつつね)が領民から幕府領御預100年の祝賀を受け、その報謝として翌年犬甘城址に桜や楓を植樹して領民に開放しました。これが現在の城山公園(じょうやまこうえん・松本市特別名勝)の起源です。

『東筑摩郡 松本市・塩尻市誌』によると、花守となった風也は城山に窯を構え、楽焼をはじめました。茶器、七輪、コンロ、釣灯籠、壺などを作り、好評を博したそうです。住居、窯は転々としながら2代3代と続き、作った恵比寿や大黒などは飴市の際のこどもの売物にもなったそうですが、4代風也で途絶えました。

当館収蔵の風也焼のうち、松本民芸館創設者の丸山太郎氏寄贈資料を紹介します。

福禄寿とだるま |

だるま背面 |

福禄寿とだるまです。だるまは前後と上面に葉を押し付けた跡があります。福禄寿は高さが22.5㎝あります。

こんろ |

郡誌にも記載のある焜炉(こんろ)です。持ち運び可能な小さな炉です。中が段になっていて、つけ外し可能な素焼きの網状のものが付属しています。網状のものの上に炭を置いて使用したようです。

植木鉢 |

植木鉢裏面 |

朱色の釉薬が鮮やかな植木鉢です。裏面の刻書は、箱書きによると「一葉庵風也作」と読むようです。

Vol.089 大人もアソビバ! ( R6.6.12 文責:髙木 )

昨年10月7日にオープンしてから、5月までの8か月間で、アソビバ!の利用人数は18,000人を超えました。お子さんとその保護者の方々のたくさんの笑顔に支えられていることを思うと感慨深いものがあります。今日は、その笑顔の中から、撮影許可をいただいたお子さんの様子を紹介したいと思います。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

写真をとっていて特に感じたのは、お母さんはもちろんお父さんたちの子どもを見守る目のやさしさです。お父さんとお子さんという組み合わせがとても多く感じます。子どもだけでなく、大人にとっても居心地の良い場所を目指していますので、大人のためのアソビバ!でもあると思ってもらえると嬉しいです。

|

入室時にお配りするリーフレットはスタンプカードにもなっていて、古荘風穂さん原画のスタンプが10個用意されています。1回利用ごとにスタンプを押してもらい10個の枠が全部うまったら、ささやかなプレゼントがあります。親子で笑顔になるように、ぜひ、何度でも足を運んでください。

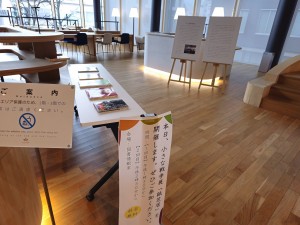

Vol.088 展示ガイドをご利用ください ( R6.5.25 文責:會田 )

皆さんは博物館施設などで展示ガイドを利用した経験はありますか?

端末を利用して展示資料の写真を表示したり、イヤフォンで音声キャプションを聴いたり、変わり種になると展示をイメージした音楽が流れてきたり・・・各館様々な特徴がありますが、今回は当館の展示ガイドについてご紹介いたします。

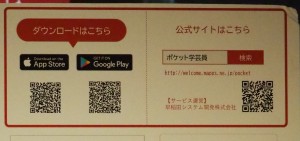

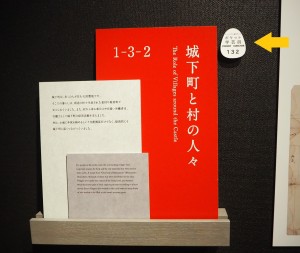

ポケット学芸員を利用した展示ガイド

当館の常設展示室ではミュージアム展示ガイドアプリ「ポケット学芸員」で展示ガイドをご覧いただけます。ご自身のスマホにアプリをダウンロードした後、画面に従って展示室内にあるガイド番号を入力することで、いつでも気軽にお手元で展示ガイドをご覧いただけます。(音声なし、要ネット接続)

常設展示室入口に設置しているご利用の案内 |

こちらの二次元コードからアプリをダウンロードできます |

キャプションごとにガイド番号を掲示しています |

|

市民ガイドによる展示案内

昨年度の市民ガイド養成講座を修了した皆さんが、新しい博物館のオープンとともに市民ガイドとしてスタートし、連日精力的に活動しております。

「常設展示室は2回目の訪問」、「もっと違う視点で松本の歴史を知りたい」、「展示について質問したい」と思われたお客様は、ぜひ市民ガイドによる展示案内を体験してみてください。

彼らの深い知識と巧みな話術で、まるで一つの物語を聞いているかのように松本の歴史や文化、はたまた「アレ」や「コレ」を楽しく知ることができます。

市民ガイドはいうならば、「松本の物語の語り手」、ストーリーテラーです。話しに耳を傾け、時には対話することで、展示室という場で「ゆるく」つながる体験をして頂けます。

お客様の知識を深め、見どころ情報を集めて松本観光の出発点としてみてはいかがでしょうか。

展示ガイドの楽しみ方は千差万別、お客様のスタイルに合わせて楽しんでいただけるよう工夫しております。ぜひ皆様のご利用をお待ちしております!

5月に「市民ガイドによる常設展示ガイドツアー」が行われ、各日ともに大勢のお客様にご参加いただきました。その様子をお伝えします。

|

|

入口の大きな年表が物語の入口です。

|

|

メイン展示の一つ、城下町ジオラマをガイド中

|

|

展示ガイドの楽しみ方は千差万別、お客様のスタイルに合わせて楽しんでいただけるよう工夫しております。ぜひ皆様のご利用をお待ちしております!

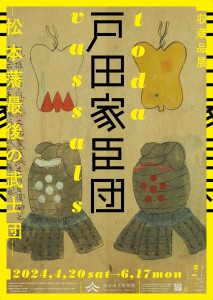

Vol.087 「甲冑着付け体験」を実施しました ( R6.5.16 文責:吉澤 )

松本市立博物館では「甲冑着付け体験」を令和6年4月27日(土)~29日(月・祝)、5月3日(金・祝)~6日(月・祝)の7日間にわたり実施しました。

こちらは現在開催中の「収蔵品展 戸田家臣団―松本藩最後の武士団―」にあわせて企画した関連イベントです。

|

昨年1月に赤廣三郎氏よりご寄贈いただいた手作りの甲冑レプリカを使い、本格的な着用方法で当時の武士になりきっていただきました。

|

|

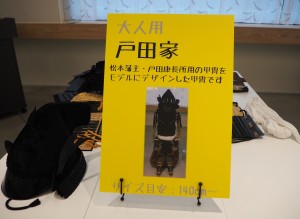

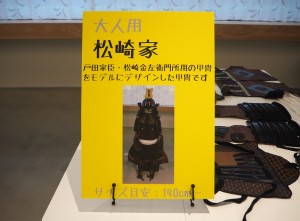

本物と見間違えてしまうほど精巧に作られたレプリカの甲冑たち。素材は鉄の代わりに軽いプラスチックを使用しているため、お子様でもご着用いただけます!

|

|

松本藩主・戸田家の甲冑は常設展にて、戸田家臣・松崎家の甲冑は企画展にてそれぞれ展示中の資料をモデルに制作していただきました。

過去のコラムでは甲冑レプリカ贈呈式の様子をご紹介しておりますので、是非こちらもあわせてご覧ください。

イベントを盛り上げる小道具や事前準備も手を抜きません!

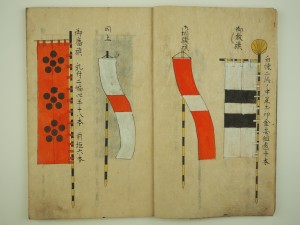

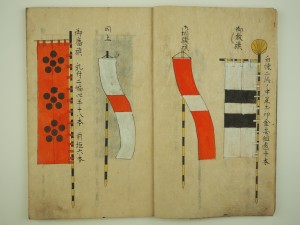

より多くの方に戸田家臣たちの世界を楽しんでもらえるよう、企画展の展示資料を模した軍扇や、展示資料『御家閑集』に記された松本藩戸田家の旗や法被(はっぴ)なども再現してみました。

|

|

|

|

|

職員も会場設営のほか、事前に着用手順を確認しあい、万全の準備を整えます。

|

|

当日はゴールデンウィークということもあり、たくさんのご家族、国内外からの観光客の方々にお越しいただき、500人を超える参加者の皆様にお楽しみいただけました。

|

参加者の中には、「ずしっとした重みがあるけれど、気持ちが引き締まる感じがします。」という感想をくださった方もいらっしゃいました。

幕末に甲冑揃えをおこなったという戸田家臣たちも、鎧に身を包みながら、この先起こる戦闘に向け気合を入れていたのかもしれません…。

イベントを通して、当時の武士たちや展示資料の甲冑にも親しみを持っていただけたら幸いです。

今回のイベントで活躍した甲冑や小道具の実物も展示されている「収蔵品展 戸田家臣団―松本藩最後の武士団―」は令和6年6月17日(月)まで開催中です。新館開館後初の収蔵品展。150年以上にわたって松本藩を支え続けた戸田家臣団の軌跡とともに、当館自慢の資料をぜひご覧ください!

|

|

Vol.086 第4回博物館まつりを開催しました(R6.4.26 文責:武井)

令和6年3月17日、第4回博物館まつりが開催されました。

博物館まつりとは、松本市立博物館やその分館を母体として活動されている市民の皆さんによる成果発表イベントです。

新博物館が開館してから初めての博物館まつりということもあり、博物館まつり実行委員会の皆さんを中心に試行錯誤しながら準備が進められてきました。

今回は、博物館まつり当日の賑わいをご紹介します。

1 まる博deウォーキング

「城下町の名残を探しに行こう」をテーマに、松本城の南東コースと北コースに分かれ、2時間半ほどのウォーキングを実施しました。

どちらのコースもほぼ定員いっぱいのお申し込みをいただき、大所帯でのウォーキングとなりました。

同行した学芸員は、「予定時刻ぴったりに博物館に帰ってこられてすごい!」と、市民学芸員の皆さんによる手慣れたガイドに驚いていました。

ウォーキング南東コースの様子 |

ウォーキング北コースの様子 |

2 ワークショップ

今回の博物館まつりでは、市民学芸員オリジナルワークショップの「七夕人形・カータリ人形ワークショップ」、「松本だるま大當ワークショップ」の2つと、友の会主導で講師をお招きした「竹細工ワークショップ」を実施しました。

いずれのワークショップも好評で、竹細工ワークショップは満員御礼、七夕人形・カータリ人形、松本だるま大當も大勢のお客様にお越しいただき、準備していたキットが午前中に終了してしまったものもありました。

反省会では、「もっとワークショップを増やして、たくさんのお子さんに来てもらいたい」という意見が出ました。次回の博物館まつりではもっとたくさんのワークショップをお楽しみいただけるかも…?

七夕人形・カータリ人形ワークショップ |

松本だるま大當ワークショップ |

竹細工ワークショップ |

3 報告会・ギャラリートーク

市民学芸員の皆さんによる調査研究の成果発表を行いました。今回、報告会・ギャラリートークの形で成果発表したのは犀川通船グループ、化石グループ、まつもと六地蔵調査会の3グループです。

反省会では「もっと会場の皆さんと意見交換する時間を設ければよかった」「どうすればより多くの人に関心を持ってもらえるのか、考えるのが難しい」といった反省が出ましたが、いずれも次回の発表会を見据えた前向きな意見でした。

「想像以上に多くの方にお越しいただいて嬉しかった」という感想もあり、今後の調査研究や発表に向けて大きな活力となったのではないでしょうか。

講堂での発表の様子 |

4 戦争紙芝居読み聞かせ

2階の図書情報室において、戦争紙芝居のレプリカ展示、関連絵本の展示等と合わせて、友の会の皆さんによる戦争紙芝居の読み聞かせが行われました。

戦時中、軍の宣伝のために作られた紙芝居で、内容は子ども向けですが、「大人の参加者が多かったのが印象的だった」という感想が反省会で出されました。

展示しているレプリカや絵本をじっくりと読むお客様の姿も多くみられました。

紙芝居読み聞かせの様子 |

5 常設展示クイズ

友の会の皆さんオリジナルの常設展示クイズを実施し、解答者にはオリジナルの松本藩主家紋缶バッジをプレゼントしました。

準備していた缶バッジはほぼすべてなくなりましたが、中でも松平氏の葵紋と、石川氏の笹竜胆紋が人気だったようです。「ドラマの影響で石川氏が人気だろうから、多めに作っておこう」という友の会の推測が見事当たった形となりました。

クイズ受付の様子 |

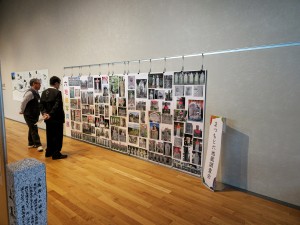

6 ポスター展示

市民学芸員の皆さんによる調査・研究の成果や、友の会の皆さんによる活動紹介を、ポスター展示にて発表しました。

今回ポスター展示を実施したのは、犀川通船グループ、化石グループ、お蚕組、七夕人形グループ、戦争紙芝居グループ、城下町町名の会、まつもと六地蔵調査会、友の会古文書部会の8グループで、ポスターデザインやレイアウト等も各グループが一から検討し、展示しました。

ポスターを観覧されているお客様にお声がけして解説をしたり、アンケート調査を実施したり、実物資料も一緒に展示したりと、各グループごと特色のある展示となりました。

犀川通船のポスター展示 |

化石の展示 |

お蚕組の展示 |

七夕人形の展示 |

戦争紙芝居の展示 |

城下町町名の展示 |

六地蔵の展示 |

古文書部会の展示 |

7 展示解説

松本市立博物館の常設展示および歴史の里の館内で、ガイドツアーを実施しました。

展示ガイドは日常的に実施していただいていますが、まつり当日は集合時間を設定し、いつもよりもじっくりと時間をかけたガイドを行っていただきました。

参加者の出身地によって解説をカスタマイズしたり、参加者のその日の予定を鑑みて内容を調整したりと、熟練のガイドさんたちによる贅沢なガイドとなりました。

以上、第4回博物館まつりの様子をざっくりと紹介いたしました。

手探りで進めた部分もありましたが、当日は大きなアクシデント等もなく、新博物館が開館して初めての博物館まつりということあり、たくさんのお客様にお越しいただくことができました。

しかし、反省会では「次回はもっと多くの人に来てもらうために広報に力を入れたい」、「こどもにたくさん来てもらうためには開催時期も検討したほうが良いのでは」等々、次回に向けた反省点や改善点もたくさん出されました。

向上心を忘れず、常に良いものを作り上げようとする皆さんの姿勢に、私も気が引き締まる思いです。

今年も開催のお知らせができるよう準備を進めてまいります。第5回博物館まつりをお楽しみに!

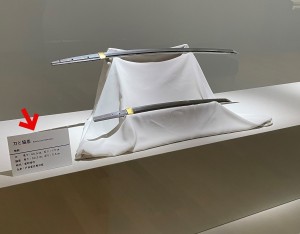

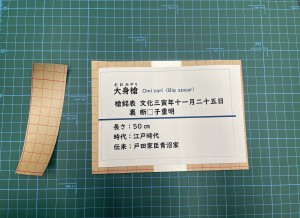

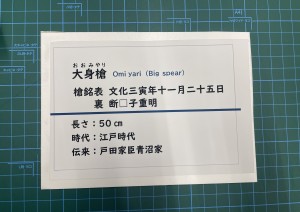

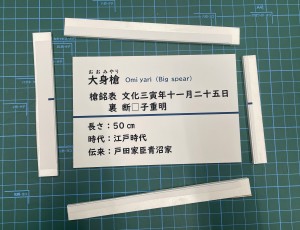

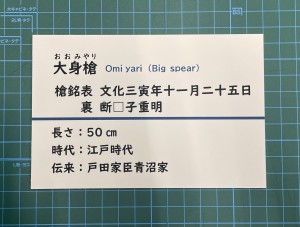

Vol.085 展示に必要なあの脇役( R6.4.1 文責:岡 )

突然ですが皆さん、博物館の学芸員というとどのような仕事内容をイメージするでしょうか?収蔵品や展示品について説明や紹介をしているイメージ?それとも展示や発表に向けて日々研究しているイメージでしょうか?あるいはこの学芸員コラムをご覧の方なら、今までご紹介した内容について思い浮かべたかもしれません。

もちろん、それらは貴重な資料の保存・研究・展示を生業にしている学芸員にとって、重要な使命の一つと言えます。ですが雑芸員(ざつげいいん)とも揶揄される通り、学芸員と一口に言っても日々の業務は多岐にわたります。今回のコラムではその内の一つ、特に展示前になると忙しくなるあの仕事についてご紹介します。

博物館や美術館へ訪れた経験のある方なら、こんなパネルに見覚えがありませんか?

|

これらのパネルは掲載内容によって、章パネル・解説パネル・キャプションなどと呼ばれていて、当館では特別な理由を除き基本的に学芸員が全て手作りしています。(材質や大きさによっては業者に発注する場合もあります。)展示の規模にもよりますが、大小様々なパネルが数十枚単位で作成され、昨年度行われたまつもと博覧会展では合計200枚以上のパネルが用意されました。

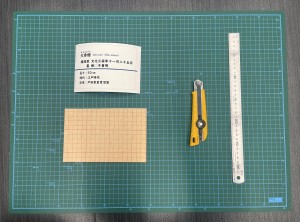

パネル作成では主に以下のようなものが使われます。茶色い板状のものはのり付きパネルと言って、片面に粘着力があり、紙を貼り付けられます。

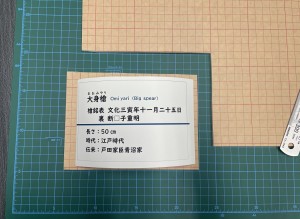

用意するもの:原稿、のり付きパネル、カッター、定規、 |

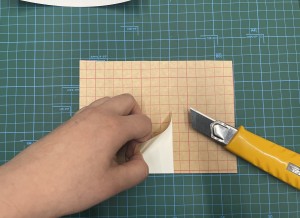

パネルは基本的に以下の手順で作成しています。

① 原稿を手頃なサイズに切る

② のり付きパネルを原稿より一回り大きく切り落とす

|

③ 一部粘着面を切り出して原稿が中心にくるように貼りつける

|

|

④ 原稿全体をのり面に貼り付ける

たわみや気泡が入らないように慎重に貼り付けるのが |

⑤ 余計な部分を切り落とす

目安の枠線からズレないように切る |

|

完成!

|

一見簡単そうに見えますが、学芸員でもコツが掴めるまでなかなか苦戦します。手慣れた人だと形やスピードが洗練されているので、パネル切りならあの人に任せよう!となる場合もあります。ですが大きな展示前には学芸員総出で作業をすることが多いです。

大型のパネルを作成する様子

|

定規や目安がズレるときれいな長方形パネルにならないので、力加減を調整しながら、全身を使って作業します。

完成したパネルはミリ単位で何度も調整しながら、なるべく鑑賞の妨げにならないよう整然と並べていきます。(過去のコラムでは展示照明についても紹介しています。

Vol.052 博物館の照明(文責:原澤)(2023.5.9更新)

博物館や美術館と言えば、美しい資料や興味深い内容へ目が行きがちですが、脇役のパネルにも学芸員のこだわりが詰まっています。次に訪れた際はそんなことも意識しながら鑑賞してみるのはいかがでしょうか?

生き物の写真を募集します!

松本市立博物館では令和6年7月より、松本市に生息している様々な生き物をテーマとした企画展を予定しています。

そこで、市民の皆さんに、松本市内で見つけた生き物の写真を募集します。昆虫や花、鳥など、どんな生き物でも結構です。撮影機材や時期も問いません。「意外なところでこんな生き物を見つけた」「気になる生き物がいた」など、松本市内で見つけたいろんな生き物の写真を下記申込みフォームからお送りください。

ご応募された写真は夏期企画展で使用させていただきます。たくさんのご応募をお待ちしております。

諸注意

・ペットや園芸植物などの写真はご遠慮ください。

・展示への使用の際にサイズ変更・トリミング等の編集をさせていただく場合があります。

・場合によっては写真の展示を見送らせていただく場合があります。

応募フォーム(4月1日より)

https://logoform.jp/form/N7tm/520517

Vol.84 浮世絵展関連事業を終えて part2 ( R6.3. 14 文責:小林 )

松本市立博物館開館記念特別展第2弾「至極の大衆文化 浮世絵 ―酒井コレクション―」は3月3日(日)をもって開催を終了しました。多くの皆さまにご来館いただきありがとうございました。

今回は、特別展の後期展示期間中(2月10日~3月3日)に開催しましたいくつかの関連事業の様子をお伝えします。

1 浮世絵の摺り体験講座【令和6年2月10日(土)午後1時30分~4時30分、2月11日(日)午前9時~正午・午後1時30分~4時30分、2月12日(月・祝)午前9時~正午・午後12時45分~3時10分】

現代の浮世絵彫り師としてご活躍されている朝香元晴氏を講師にお迎えして、浮世絵の摺り作業を体験していただく講座を開催しました。

講座の前半は、朝香氏に浮世絵の彫り(1ミリに3〜4本有る美人画の髪の毛の生え際の彫り)作業を実演いただき、至極の彫り技術に皆さん息をのんで見入っているご様子でした。博物館に展示されている浮世絵を鑑賞しただけでは気づくことができない彫りの精巧さ、繊細さを感じることができる時間になったかと思います。

講座の中盤から、いよいよ摺り作業を体験していただきました。今回は、一般的な浮世絵のサイズ(大錦判)ではなく、ポストカード大(小判)の版木を使い、摺り作業を行いました。伝統的な木版画の摺り作業と同様に、刷毛で顔料をつけ、和紙を版木に載せ、馬連で擦って色を摺り込んでいきます。とても難しい作業に、はじめは皆さんも悪戦苦闘していましたが、次第にコツをつかみ、きれいな浮世絵が完成しました。体験してみてこそ、浮世絵を作り上げる楽しさやたいへんさが感じられたかと思います。

今回の講座が、伝統的な浮世絵木版画に興味を持ち、後世へと継承していく一助になれば嬉しいです。

朝香氏による彫りの実演 |

摺り作業体験の様子 |

2 親子で楽しむ版画講座【令和6年2月18日(日)午後2時~4時】

版画家の田嶋健氏を講師にお迎えして、親子で版画を楽しむ講座を開催しました。今回は、田嶋氏が考案された修正液を使って手軽に制作できる版画を体験していただきました。冒頭に田嶋氏からレクチャーをしていただき、インクや版画用のプレス機を駆使して版画を作り上げていきます。皆さん思い思いの色を使って、自主的に制作されている姿が印象的でした。親子で版画という文化に親しんでいただくきっかけになったと思います。

版画制作の様子 |

3 浮世絵信州名所めぐり旅【令和6年2月25日(日)午前9時~午後4時30分】

江戸時代の終わりに流行した「浮世絵風景画」に描かれる長野県内の名所古跡を訪れ、浮世絵や長野の魅力を知っていただく講座を開催しました。当日は朝から雪が舞い開催が危ぶまれましたが、幸い雪が強まることなく、予定通り実施することができました。

講座の最初は、明治時代の錦絵や新版画と通称される昭和時代の浮世絵に描かれる松本城周辺を散策しました。当時と現在の松本市街を見比べ、考察することで、街並みや人々の営みの移り変わりを見ることができたと思います。

松本市街の散策が終わり、市のバスに乗車して、一路長和町へと向かいました。バスの出発後は、浮世絵の概要をはじめ、道中の名所などのバスガイドをさせていただきました。バスガイドは私自身もはじめての経験でとても緊張しましたが、参加者の皆さんがあたたかく聞いてくださったおかげで、リラックスして楽しくお話することができました。

およそ1時間の乗車で、長和町に到着しました。長和町には、中山道の宿場のひとつ、長窪宿(長久保宿)と和田宿があり、いずれも歌川広重・渓斎英泉が描いた浮世絵のシリーズ作品「木曽街道六拾九次之内」に描かれています。「長和の里歴史館」を訪れ、学芸員の方から長和町の歴史や長窪宿・和田宿のお話をしていただきました。また、滅多に見ることができないバックヤード・収蔵庫も見学させていただき、参加者の皆さんだけでなく、私たち博物館職員も興味津々でした。長和の里歴史館を出て、バス内で「木曽街道六拾九次之内 長久保」の説明をし、道の駅「マルメロの駅ながと」でお昼休憩を取りました。

午後のはじめは、和田峠を越え、先述の「木曽街道六拾九次之内」に描かれる下諏訪宿(正しくは下之諏訪宿)にある「宿場街道資料館」を訪れました。職員さんから色々なお話を伺い、下諏訪宿をはじめ、諏訪地域のことについて学びを深める時間になりました。

下諏訪町を出発し、今回の名所めぐり旅の最後に、葛飾北斎が「冨嶽三十六景 信州諏訪湖」を描いたとされる場所を訪れました。諸説があり、実際にその場所で描いたと断定することはできませんが、皆さん葛飾北斎に思いを馳せながら見学されているご様子でした。悪天候による視界の悪さで諏訪湖をきれいに眺めることはできませんでしたが、実際にその場所を訪れることなく、イマジネーションを働かせて風景を描くことが多かった浮世絵師の気持ちを感じていただく機会になったと思います。

今回の講座をとおして、本を読むだけでは学ぶことができない奥深い知識を得ることができ、学芸員としても貴重な経験になりました。悪天候の中、大勢の皆さんにご参加いただきありがとうございました。

諏訪湖散策の様子 |