Vol.83 浮世絵展関連事業を終えてpart1 R6.2.27 (文責:小林)

現在、松本市立博物館では開館記念特別展第2弾として、「至極の大衆文化 浮世絵 ―酒井コレクション―」を開催中です。会期は、3月3日(日)までとなっておりますので、この機会にぜひご覧ください。

さて、本展では浮世絵が庶民に親しまれた大衆文化であったことを体験していただくため、ワークショップや講演会などの関連事業を開催しました。今回は、前期展示期間中(1月13日~2月4日)に開催したいくつかの関連事業の様子をお伝えします。

1 遊ぶ浮世絵体験「浮世絵で遊ぼう!」【令和6年1月14日(日)午後2時~午後4時】

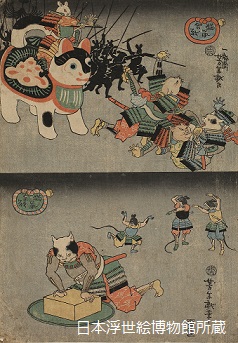

浮世絵は、大人だけではなく、子どもたちの間でも楽しまれていました。創意工夫を凝らした数々の「遊べる浮世絵」の内、今回は元祖ペーパークラフトとも言える「立版古(たてばんこ)」を体験していただきました。「立版古」とは、描かれた人や自然万物を切り取り、組み立てて遊ぶ浮世絵です。この講座では、日本浮世絵博物館所蔵の「和田合戦とうろふ」という作品をコピーしたものを使用しました。

特別展で展示中の立版古(完成) |

立版古の制作中の様子 |

まずは、鎌倉時代の和田合戦で活躍した武士たちや背景の木々をパーツごとに切り取っていきます。これが一番難しい工程ですが、参加された皆さんの集中力と器用さは圧巻で、正確に、素早く切り取っていく姿が印象的でした。

続いて、それぞれのパーツを自立させるためのベースを作りました。上手く自立させるため、パネルや厚紙の切れ端を駆使して、それぞれのパーツに合ったベースに仕上げていきます。

最後に、背景の木々と合戦の主人公となる武士たちを思い思いに並べていきます。博物館職員が製作した見本を参考にして作る方もいれば、1対複数人の合戦場面を作る方もおり、参加された皆さんの個性が出ていて、とても楽しかったです。

「立版古」の体験を通して、浮世絵の大衆性の一端に、少しでも触れていただく機会になったかと思います。厚紙に自分の好きな絵を描き、切り取って遊べば、現代版の「立版古」を作ることができますので、ご自宅でトライしてみてはいかがでしょうか。

2 和紙の「行燈(あんどん)」作り講座【令和6年1月20日(土)午前9時~正午】

松本市地球温暖化防止市民ネットワーク(通称:エコネットまつもと)の皆さまを講師にお招きして、浮世絵にも描かれることが多い「行燈」作りを通して、環境や浮世絵について学ぶ体験講座を開催しました。冒頭に地球温暖化と浮世絵について勉強した後、落ち葉を使って好きな模様にデザインしたり、可愛らしい絵をあしらって、夜の風情を演出する「行燈」を作り上げました。参加された皆さんが製作された「行燈」は、1月26日(金)午後5時~8時に開催された「博物館のキャンドルナイト」にて展示され、松本市街の夜を照らしました。寒空の中、多くの方々にご来館いただきありがとうございました。

行燈製作中の様子 |

キャンドルナイトでの展示風景 |

3 講演会「浮世絵の魅力と楽しみ方」【令和6年1月21日(日)午後1時30分~3時】

本展覧会で特別協力をいただきました日本浮世絵博物館で学芸員を務める五味あずさ氏を講師にお招きして、浮世絵鑑賞における楽しみ方を中心に、講演をしていただきました。日本浮世絵博物館や同館が所蔵する酒井コレクションについての概要にはじまり、浮世絵木版画、版本、肉筆画という浮世絵の形態や作品それぞれの鑑賞方法、楽しみ方など様々な視点でお話がありました。講演会を通して、浮世絵への興味関心が高まり、一層楽しく鑑賞できる機会になったことと存じます。会場を埋めつくすたくさんの方にご参加いただき、誠にありがとうございました。

講演会の様子 |

4 ワークショップ「浮世絵の絵本を作ろう!」【令和6年1月28日(日)午前9時~11時】

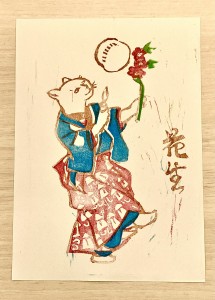

松本市在住で、絵本作家・イラストレーターとしてご活躍されている、まつしたさゆり氏を講師にお招きし、浮世絵風の絵本を作りました。浮世絵は、江戸時代初期、版本(絵入りの本)に描かれた挿絵が、一枚絵として独立し、成立したと言われています。その点で、絵本と浮世絵の関係を切り離すことができません。今回の講座は、現在多くの人々に愛されている絵本の制作を通して、大衆文化・浮世絵の親しみやすさを感じていただける時間になったと思います。

滅多に聞くことができないプロの絵本作家さんのデザインや技法のお話に、参加された皆さんも聞き入っていらっしゃる様子でした。講師の先生が浮世絵に描かれる遊女や歌舞伎役者をもとに描いた線画に、みな思い思いの色を塗り、空いたページに絵本の物語を書いていきます。カラフルな色画用紙とマスキングテープで製本し、素敵な絵本が完成しました。最後に、講師の先生から参加された皆さんの作品を一点ずつご講評いただきました。一人一人の柔軟な発想による絵本の数々を読みながら、みなの笑顔があふれる素晴らしいひと時でした。

絵本制作中の様子 |

講師の先生からの講評 |

5 浮世絵メイク講座【令和6年1月28日(日)・2月4日(日)午前10時~午後6時】

特別展チケットの半券を、ナワテ通り商店街にある「和装いろは」に持っていくと、浮世絵に描かれる遊女の和風メイクを体験できるという講座を行いました。具体的には、浮世絵美人画の顔出しパネルで写真を撮ったり遊女風の着物を着たり、メイクを体験していただきました。自分が美人画のモデルになることで、当時の浮世絵師に思いを巡らす機会になったと思います。今回体験していただいたような当時の髪型、メイクが反映された浮世絵美人画が、現在の日本のファッション誌に影響を与えている部分もあるかもしれません。

美人画の顔出しパネル |

遊女風の着物 |

6 江戸のおもちゃ作り講座【令和6年2月4日(日)午後1時30分~4時30分】

和紙の「行燈」作り講座と同じく、エコネットまつもとの皆さまを講師にお招きして、江戸時代に親しまれたおもちゃを作りながら、環境や浮世絵について学ぶ講座を開催しました。地球温暖化や江戸時代のエコについてのお話を聞いた後、「極楽とんぼ」「からくり屏風」「立体知恵の輪」を製作しました。工作と遊びの体験を通して、楽しく勉強する機会になりました。

江戸のおもちゃ製作中の様子 |

江戸のおもちゃ完成 |

以上、特別展の関連事業開催の模様をお伝えしました。次回も、「関連事業を終えてpart2」として、後期展示期間中(2月10日~3月3日)に開催した関連講座の様子をお届けします。

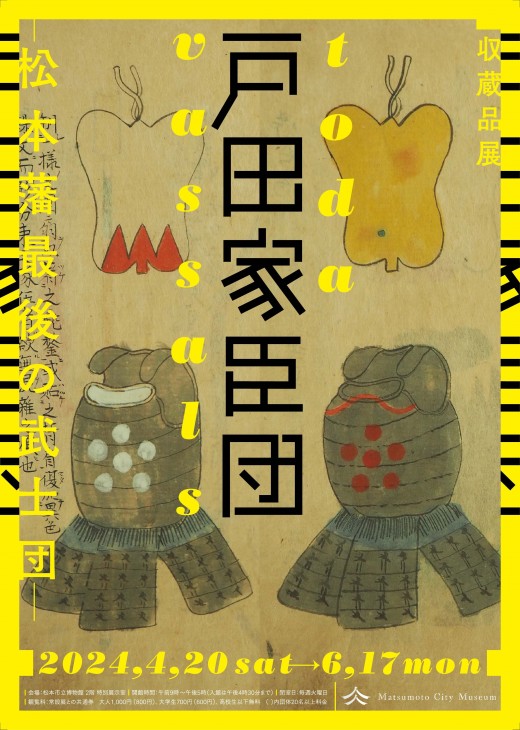

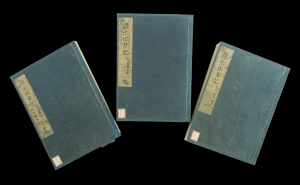

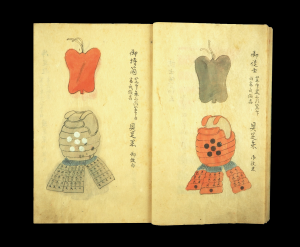

令和6年度企画展「収蔵品展 戸田家臣団―松本藩最後の武士団―」

当館移転後初となる収蔵品展です。150年以上にわたり松本藩を支え続けた戸田家臣団の軌跡とともに、当館自慢の資料をぜひご覧ください。

会期

令和6年4月20日(土)~6月17日(月)

閉室日・毎週火曜日

会場

松本市立博物館 2階特別展示室

開館時間

午前9時~午後5時

(入館は午後4時30分まで)

観覧料

大人

1,000円(800円)

大学生・市内在住の70歳以上の方

700円(600円)

高校生以下

無料

※()内は団体20名以上の料金

※本展観覧券で3階常設展もご覧いただけます。

展覧会概要

昨年10月に移転した松本市立博物館が建つ松本城三の丸は、かつて松本藩主に仕えた武士たちが暮らした「武家地」にあたります。

江戸時代、松本藩の陰には国や藩主を支える家臣たちがいました。当館では、最も長く松本藩主をつとめた大名・戸田家のほか、その家臣たちに由来する資料を多く収蔵しています。

本展では当館収蔵資料を中心に、松本藩主・戸田家に仕えた個性的な家臣たちが「家臣団」として1つにまとまり、主君とともに激動の時代を生きた姿を紹介します。

第1章 引っ越し大名戸田家

戸田家は全国でも指折りの転封回数を誇る「引っ越し大名」でした。転封により、各地から家臣が登用され、戸田家臣団が形成されました。

第2章 戸田家臣団

戸田家に仕えた家臣たちは、実にバラエティに富んでいます。彼らは、それぞれの役割や特徴を持ちながらも、主君を支える「家臣団」として組織的にまとまりました。

第3章 発掘調査で見る家臣の暮らし

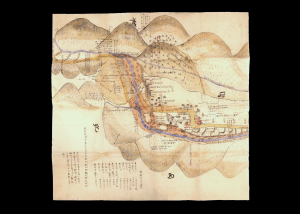

近年、市街地の開発に伴う発掘調査によって、松本城三の丸の武家地の様子が明らかになりつつあります。三の丸各地で行われた発掘成果から、家臣たちの息遣いが現代によみがえります。

第4章 激動の幕末

江戸時代末期、慌ただしい社会情勢に翻弄され、戸田家臣たちも各地の警固や戦闘に駆り出されました。戸田家臣団が直面した幕末・維新の動乱の軌跡をたどります。

第5章 その後の家臣

廃藩置県によって戸田家による松本統治が終わりを迎え、家臣たちもそれぞれの場所で新たな生活を送りました。彼らの想いや営みが後世の私たちにもたらしたものに迫ります。

関連イベント

記念講演会「松本藩主の謎と真実―松平丹波守を知っていますか―」

講師 山本英二氏(信州大学人文学部教授)

日時 5月18日(土)午後1時30分~3時

会場 松本市立博物館 講堂

定員 80名

料金 無料

申込み LoGoフォーム(下記URL)より5月12日(日)までにお申込みください。

https://logoform.jp/form/N7tm/511521

※申込み多数の場合は抽選となります。

抽選となった場合の可否は13日(月)までにメールにてお知らせします。

武家地散策「家臣たちが暮らした場所」

内容 企画展担当学芸員によるまち歩き講座を行います。

日時 ①5月25日(土)午前10時~正午

②5月26日(日)午前10時~正午

場所 松本市立博物館 ポケットパークにて集合・解散

定員 各回10名

料金 無料

持ち物 飲み物、動きやすい服装

申込み LoGoフォーム(下記URL)より5月19日(日)までにお申込みください。

https://logoform.jp/form/N7tm/512150

※申込み多数の場合は抽選となります。

抽選となった場合の可否は20日(月)までにメールにてお知らせします。

甲冑着付け体験

日時 ①4月27日(土)~29日(月)

午前10時~午後3時

②5月3日(金)~6日(月)

午前10時~午後3時

会場 松本市立博物館 交流学習室

料金 無料

申込み 不要

ギャラリートーク

日時 ①4月20日(土)午後2時~3時

②5月11日(土)午後2時~3時

③6月16日(日)午後2時~3時

料金 観覧料

申込み 不要

お問い合わせ

松本市立博物館

TEL 0263-32-0133

FAX 0263-32-8974

Vol.082 浮世絵展 展示作品紹介 ( R6.2.9 文責:本間)

現在、松本市立博物館では開館記念第2弾特別展として、「至極の大衆文化 浮世絵 ―酒井コレクション―」を開催中です。

本展覧会は3月3日(日)まで開催します。

現代では国内外で芸術して高く評価されている浮世絵。しかし、江戸時代には大衆文化として多くの庶民に親しまれていました。そのため、可愛らしくて面白く、親しみやすいものが描かれています。

江戸時代の人々と同じ目線から見ることで、浮世絵の魅力を再認識して欲しいと思い、「大衆文化」というテーマで展示を企画しました。

展示作品は、日本浮世絵博物館(松本市島立)の「酒井コレクション」を借用しました。これは、日本三大浮世絵コレクションの一つといわれる貴重なものです。

ここでは、展示資料の一部を紹介します。

1 東洲斎写楽「三代目大谷鬼次の江戸兵衛」

|

三代目大谷鬼次演じる江戸兵衛が、前のめりの姿勢で見栄を切る場面。写楽の作品の中でも、よく知られています。皆さんも見たことがあるのではないでしょうか。

2月19日までの展示ですので、お早めにお越しください!

2 歌川国芳「桜下衝立に倚る美人図」

|

2月21日以降に展示する、歌川国芳の肉筆画です。肉筆画とは絵師が直筆で描いた1点ものであり、希少価値が高い作品です。

3 月岡芳年「猫鼠合戦」

|

猫と鼠の対決を合戦に見立てたシリーズのうちの一図。

上図では、鼠が犬張り子に乗って猫と戦います。猫は犬が苦手で、恐れている様相が見受けられます。下図では、猫の仕掛けにかかってしまった鼠たちの様子が分かります。(3月3日まで展示予定)

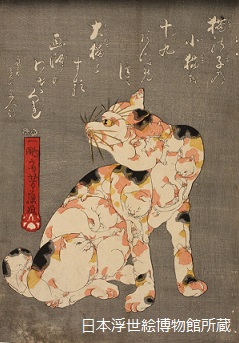

4 歌川芳藤「小猫をあつめ大猫とする」

|

「寄せ絵」と呼ばれる作品。大勢の猫が集まって、一匹の猫を形成しています。

本作品以外にも、寄せ絵を何点か展示中です。ぜひお越しいただき、現物をご覧ください。

(3月3日まで展示予定)

ここで紹介したのはほんの一部であり、面白くて可愛らしい作品を多数展示しています。

皆様のご来館をお待ちしております!

Vol.081 浮世絵の体験コーナーあります ( R6.01.23 文責:前田 )

当館ではただいま新館オープン記念第2弾の特別展「至極の大衆文化 浮世絵 ―酒井コレクション―」を絶賛開催中です。松本市島立にある日本浮世絵博物館が所蔵する酒井コレクションの中から、前・後期あわせておよそ90点の浮世絵が新博物館でご覧いただけます。だれしも一度は目にしたことのある葛飾北斎の「神奈川沖浪裏」といった超有名作品はもちろん、一流浮世絵師によるこの世に一点しかない貴重な肉筆画も展示しています。さらに今回の特別展は、担当学芸員が浮世絵にまつわる楽しい体験イベントをたくさん企画しました。詳しくはこちらをご覧ください。

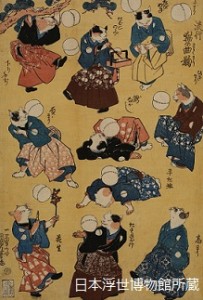

既にお知らせしているこれらの関連事業のほかに、消しゴムはんこを使って多色摺りが体験できるコーナーも設けました。これは、色ごとに作った版にスタンプパッドで色をのせ、一枚の紙に摺り重ねることでカラフルな絵に仕上げるという、浮世絵木版画の技法を簡単に再現するものです。

歌川国芳「流行猫の曲鞠」 |

色別に制作した版 |

今回消しゴムはんこのモチーフとしたのは、前期出展作品となる歌川国芳「流行猫の曲鞠」の一部で、花を生けながら鞠を操る猫のワンカットです。いつも子猫2、3匹を懐に抱きいれていたという大の猫好きだった浮世絵師の国芳。こちらの作品も、擬人化させた猫の曲芸をする絶妙なポージングが、ポップな着物の柄や背景の黄色と相まって、なんとも魅力的な作品です。

消しゴムはんこ初心者の私がおそれ多いことですが、こちらの国芳の猫を体験用版画にすべく、版の制作に取りかかりました。まずは画像からトレースして、消しゴムの版に写し、あとは彫刻刀で線の部分を残すように、線のきわや余白部分を彫っていきます。この彫りの作業、浮世絵の世界では分業になっていて「彫師」という職人が担当しました。本来の木製の板と比べると消しゴムは柔らかいのでサクサク彫ることはできるのですが、ネコのひげや花びらといった細かい部分では技量がないため非常に苦戦しました。本物の作品はどうなっているのかと改めてよく見ると、ネコのひげは毛先にいくほどに細くなっており、花弁も一枚いちまいハッキリと表されています。しかもこれを硬い木の板上に彫リ出すなんて!職人の技巧にしばしば感嘆の声をあげながら、ようやく完成することができました。

案の定、消しゴム版に残されたひげはずいぶんさみしい数となり、全体的にだいぶ簡略化されておりますが、ご来館の折には体験コーナーで色を重ねて楽しんでいただけると嬉しいです。

完成する摺り物はこんな感じです |

神奈川から旅行で訪れた小学校2年生の女の子。たくさん摺ってお土産にしてくれました。 |

ところで皆さんは浮世絵作品のどんなところに注目してご覧になりますか?描かれている題材や大胆な構図に魅かれたり、作品がうまれた時代背景に興味のある方もいらっしゃるでしょう。私の場合、作品のやや斜め横から観察し、木版画ならではの紙の凹凸や着色具合などに目を凝らします。すると仕上げの段階を担った職人「摺師」の意図が探れる角度がきっとあります。色がないのに紙に模様を浮き出させる「空摺り」や、きらきらとした雲母(きら)摺りなどの技法を見つけると、時空を超えて職人たちと会話をしているようで楽しいものです。展覧会に足を運び、実作品を間近で見ないと味わえない醍醐味の一つかもしれません。

この冬は博物館での特別な体験をとおして、浮世絵の世界にどっぷり浸ってみるのはいかがでしょうか。

参考文献 : 『江戸猫 浮世絵 猫づくし』 稲垣進一・悳俊彦 著/東京書籍 発行

Vol.080 今週末はあめ市です ( R.6.1.11 文責:吉澤)

新松本市立博物館では、開館後初の年明けを迎えました。

本年もたくさんの来館者の方々にお会いできることを心待ちにしております。

さて、今週末の1月13日(土)・14日(日)は新春の松本を彩る行事、あめ市が開催されます。

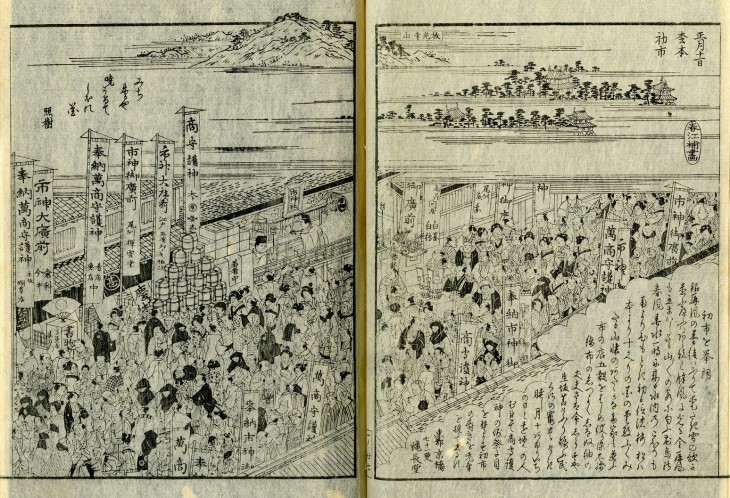

江戸時代のあめ市は、1月10日・11日の初市にあわせて天神(現在の深志神社)の境内にまつられている市神様を町に迎え、今年の商売繁盛を祈りながら、人々に塩を売るお祭りでした。当時の賑わいが伺える資料に、『善行寺道名所図会』という江戸時代のガイドブックがあります。本町の初市を表した絵図には、通りを埋め尽くすほどの人が描かれています。

|

お祭りの賑わいにあわせ、町の商店では大売り出しを行い、多くのあめ屋も通りに出店を構えて、

あめを販売しました。その様子から「あめ市」と呼ばれるようになったと言われています。松本市立博物館では、3階常設展示室にて松本のあめ市に関連する資料をご覧いただけます。

常設展示の目玉のひとつである宝船は、松本城下町の本町5丁目の町人たちがあめ市のみこし行列の練り物として造営し、江戸時代後期から昭和初期まで使われました。新博物館での展示に合わせ、明治時代に再建された宝船本体を修復し、七福神人形と帆の複製品を制作しています。

|

また、常設展示室前の広場では、1月28日(日)まで時計博物館からの出張パネル展示「あめ市のいまむかし」を開催しております。あめ市にお越しの際は、ぜひ松本市立博物館にもお立ち寄りいただき、あめ市の歴史もお楽しみください!

Vol.079 松本のお年取り準備 ( R.5.12.27 文責:武井)

いよいよ年の瀬が迫ってきました。

2023年最後のコラムである今回は、松本のお年取り準備に関する年中行事を、『松本市史』を中心に見ていきたいと思います。

1 松迎え

12月に入ると、正月を迎えるための準備が始まります。そのうち最初の行事が松迎えです。松迎えは、正月に飾る松を切り出したり買い求めたりする行事です。

かつては12月13日に行われていた行事ですが、近年では少し後ろ倒しになり、年末までに迎える家が多かったようです。山が近いところでは28日か30日に山へ入り松を切り出しました。

一方、山が近くにないマチ部では、縄手などに露店が出たり、山辺方面から松を売りに来る人がおり、そこで松を買い求めたといいます。近年は松を売り出すスーパー等も登場し、重宝されたようです。ちなみに、今年も縄手通りには松や注連縄を売る露店が軒を連ねていました。

2023年12月25日の縄手通りの様子 |

こうして迎えた松は、28日か30日に飾られました。29日や31日に松に飾るのは縁起が悪いとされました。飾る場所は、玄関、床の間、便所、神棚、仏壇、勝手、土蔵、蚕室、馬小屋、井戸などが一般的だったようです。

この松は正月の神に供える縁起ものであると同時に、正月の神の依代とも考えられました。そのため、松迎えは神迎えでもある、という説もあります。

飾られた松は小正月のころに外され、三九郎で焼かれます。

2 ススハライ・ススハキ

いわゆる大掃除のことで、松迎えが済んだ後に行われました。

かつては多くの家に囲炉裏があったため、家の大掃除=煤払いでしたが、現在では煤を払うという意識は薄れています。

こちらも古くは12月13日に行われていましたが、生活様式の変化等の影響を受け、年末あたりに実施されることが多くなっています。

12月13日は正月準備開始の日であるとともに、1年の厄をはらう祓いの日であったとされ、ススハライも単なる大掃除でなく、かつては神聖な行事の一つであったといわれています。

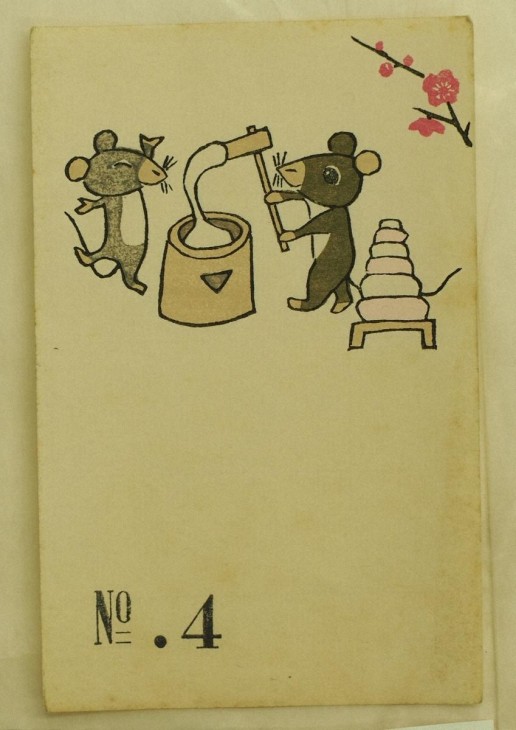

3 餅つき

餅は重要な年中行事や人生儀礼に欠かせない食べ物で、もちろん正月にも欠かすことができません。

29日はクモチといって、「苦が重なる」ので、餅をつくには縁起が悪いとされ、28日か30日に行われました。一方で、「苦をつき抜く」とか「フク(二九)餅」などといって、あえて29日につく家もあったようです。

現代では、餅屋に頼んで餅をついてもらう「賃餅」や、スーパー等で既製品を購入する家庭も増えていますが、家族や親戚一同で集まり餅をつくのが恒例行事だという方も多いのではないでしょうか。

旧安曇村出身の版画家・加藤大道作の年賀状 |

数多くある年末年始の年中行事の中から、『松本市史』で取り上げられている3つを紹介しました。現代では、独自のイベントを行う家があったり、仕事があるので何もしないという家もあるでしょう。

このように人々の暮らしが多様化している現代だからこそ、過去の暮らしの中で育まれてきた年中行事を振り返り、過去から現代、未来へと連綿と続く人の営みに思いを馳せるのも楽しいですよ。

それではよいお年をお迎えください!

松本市立博物館臨時開館のお知らせ

1 日時

令和6年1月1日(祝) 午前10時~午後3時

2 開館箇所

1階(子ども向け展示室を除く。)

※2階・3階の展示室等は、ご覧いただけません。

3 開館内容

⑴ フリースペースの一般利用

⑵ 売店・カフェを営業します。

4 その他

⑴ 講堂等の予約による貸室利用は行いません。

⑵ 隣接する東洋計器大手門駐車場(市営駐車場)は1月1日閉場しています。自動車でお越しの際は近隣のコインパーキング等をご利用ください。

「松本城野鳥観察会」開催のお知らせ

松本市立博物館では「松本城野鳥観察会」を開催します。

日 時 令和6年2月10日(土)午前9時30分~午前11時00分

場 所 松本市立博物館・松本城公園(集合:松本市立博物館講堂)

講 師 松本市立博物館職員

内 容 松本城の堀で見られるカモの仲間を中心に松本城で見られる野鳥についての講義のあと、

実際にお城の周りを回りながら野鳥を観察する、初心者向けの観察会です。

参加料 無料

持ち物 野外を歩きやすい服装、筆記用具、雨具、帽子、あれば双眼鏡など

定 員 15名(応募多数の場合抽選になります)

申込み 令和6年1月6日(土)9時からこちらの申込フォームより

Vol.78 あめ市の縁起物 ( R5.12.13 文責:原澤)

今年も残すところあと1か月を切りました。今年の10月にオープンした松本市立博物館が、新たな年を迎え、ますます多くのお客様にご来館いただけるよう、本コラムでは縁起の良い資料を紹介したいと思います。

常設展のテーマ「にぎわう商都」では、現在でも行われている松本の新年の風物詩「あめ市」について紹介しています。そこでは、あめ市で販売されていた縁起物「松本だるま」を展示しています。松本だるまは、太い眉が特徴的なだるまです。太い眉は蚕の繭を表現し、「大當」の文字は繭がよく取れるようにとの願いが込められているそうで、養蚕業が盛んだった松本ならではのダルマです。あめ市では、町の子どもたちによって縁起物として売られていました。

松本だるま |

現在のような赤いだるまがあめ市で売られるようになったのは戦後からのことで、戦前は、土で作りそれを金色に塗っただるまが売られていたそうです。また、同じような作りであめ市で売られていた金色の恵比寿様と大黒様の土人形も、同テーマで展示しています。この恵比寿様と大黒様の縁起物は貯金箱になるように、中が空洞になって頭の後ろに小銭を入れられる穴が開いています。いかにもお金が貯まりそうな縁起物です。

松本福神(左:恵比寿 右:大国) |

最後に「にぎわう商都」でひと際目を引く展示物である宝船です。この宝船はあめ市の際、本町5丁目が明治時代から昭和初期にかけて町に飾ったものです。船に乗る七福神人形や帆に描かれた宝尽くしの紋様はいかにも縁起が良いものですが、来年は辰年ということで、宝船の船首にある龍頭にも注目していただきたいです。

初市の宝船と七福神 |

来年のお正月は、縁起の良い資料に会いに松本市立博物館にご来館ください。

Vol.77 市民学芸員「七夕の会」のステップアップ講座(文責:本間)

市民学芸員の皆さんで構成される「七夕の会」。

この会では、「松本の七夕」を普及するため、普段より七夕人形づくり講座等を実施しています。(七夕人形づくり講座の様子はVol.044をご覧ください。)

そんな七夕の会の皆さんが、松本の七夕をより深く理解するために、ステップアップ講座を実施しました。

この講座では、前松本市立博物館館長の木下守氏(現:あがたの森文化会館館長)に講師をしていただきました。

|

|

初めに、七夕をより深く知るために「史料から見る松本の七夕」や「他県の七夕」について学びました。

|

次に、ディスカッションを行いました。市民学芸員の皆さんの中には、県外出身者もいます。

県外出身者より「県外にいたときは、七夕の際にお供えをしたことが無かった。松本に来て、お供えをすることを知り驚いた。松本は色々な風習が残っている地域だと思う。」というお話がありました。意見交換をすることで、七夕についてより知識を深めることが出来たと思います。

「七夕の会」の皆さんは、現在も公民館等で七夕人形づくり講座を開催し、活躍しています。既に活躍している皆さんですが、さらに知識を深めるためにステップアップ講座を企画・開催しました。

市民学芸員の皆さんのそのような姿勢から、私も日々「主体的に学び発信することの大切さ」を学んでいます。ステップアップ講座で学びを深めた皆さんの、今後の活動にも、こうご期待ください。