Vol.125 抱亭五清のお福様 ( R8.2.12 文責:前田)

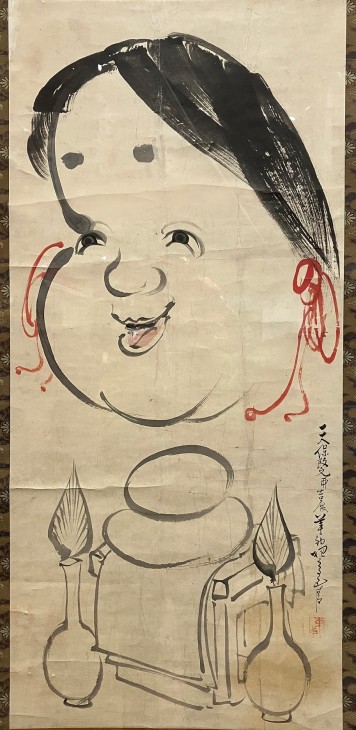

観る人をおもわず笑顔にしてしまう─そんな力が宿っているかのような掛け軸があります。新春の伝統行事・あめ市(初市)の日、本町三丁目の拝殿に御神像として掲げられていたと聞けば、その存在感に御納得いただけるでしょう。本作は、所蔵元である本町三丁目町会の御協力により、冬の期間限定で、常設展示室「にぎわう商都」のあめ市を紹介するコーナーに展示しています。

|

このお福様を描いたのは、江戸から来た浮世絵師・抱亭(ほうてい)五清(ごせい)。文政年間に松本に拠点を移し、生安寺小路に暮らしながら、生涯を閉じる天保6年(1835)までこの地で活躍しました。令和5年夏、長野県立美術館で開催された「葛飾北斎と3つの信濃―小布施・諏訪・松本―」展では、葛飾北斎の高弟の一人として取り上げられ、初期から晩年までの素晴らしい作品とともに、その画業が回顧されています。

先の展覧会で紹介された五清の肉筆画に描かれる女性たちは、いずれも細面(ほそおもて)。スッと目尻が引き上がった涼やかな目元が愛らしく、時に気高さをも感じさせます。また、ほっそりとした体つきでキメたしなやかなポージングには、そこはかとない色香が漂い、「五清美人」と称されます。

さて、本題のお福様に目を向けてみましょう。

「御福様御神像」 |

迷いなく引かれたぷっくりとしたフェイスラインと、顔の下半分に集まった目、鼻、口は、福笑いでおなじみのまさに福の神。その下に描かれた柔らかそうな鏡餅と相まって、親しみやすさの中にも神聖さを漂わせています。さらに注目したいのは、唇の端をキュッと上げた口もとと、墨の濃淡によって円が重なる印象的な瞳。これらはいずれも、五清が美人画を描く際に用いた特徴的な表現です。

狂歌にも親しんでいた五清は、文芸をたしなむ松本の商人たちと交流がありました。町の発展を担う人々の心意気が示される祭典で、五清は絵筆をもってそのにぎわいを支えていたのでしょう。このお福様に加え、あめ市で配られる大黒天の摺り物を手がけたこともあり、五清と町人たちとの間に築かれた信頼関係がうかがえます。

このお福様を見つめていると、かつて町の人々が絵を囲んで語らい、あめ市が終われば大切に仕舞い、次のあめ市ではどんな趣向を凝らそうかと相談しあう―そんな情景が浮かんできます。城下町に生きた人々の暮らしや願いがこの一幅に託されて、時代を超えて今もなお、私たちの前でニッコリほほえんでいます。

五清のお福様にあやかって、今日も口角を上げてまいりましょう!

Vol.124 千の言葉を超える「モノ」との出会い (R7.1.30 文責:會田)

当館の常設展示室の出口付近には「ユア・オピニオン」というコーナーがあります。開館以来、沢山のお言葉が寄せられてきましたが、中でも特に多くいただくのは「実物を見てすごいと思った」「松本のことがよく分かった」というお言葉です。職員一同、皆様の思いを一つ一つ拝見し、日々の励みにしております。

出口付近の「ユア・オピニオン」 |

東洋美術史家であり、歌人・書家としても知られる會津八一(1881-1956)は「千の文献より一つの実物」という言葉を残しました。どれほど多くの本を読んで知識を蓄えたとしても、たった一つの「本物」が放つ圧倒的な説得力には及ばない――。学ぶこと、知ることにおいて、実物に触れることの大切さを鋭く突いた言葉です。

博物館はまさにそんな体験ができる場所だと思っています。展示室に並ぶ、時代の波を経て現代にたどり着いた「モノたち」は自ら言葉を発することはありませんが、その形や質感、記された内容など一つ一つから、かつての歴史や文化を静かに語りかけてきます。

私たちはその「モノたち」の代わりに、キャプション(解説文)を通じて、彼らの物語を伝えています。キャプションはあくまで補助であり、主役は目の前にある「実物」です。

情報があふれる時代だからこそ、あえて足を運び「実物」を見てみませんか。松本の歴史や文化を伝えるモノたちと時空を超えた対話をするとき、きっと「千の文献」では得られない発見があるはずです。

最後に私のお気に入りの展示資料をご紹介したいと思います。

是非、実物を見に来てください!

|

松本城の堀から発見された防御や土留めのための杭。分かりやすく展示するため、実は上下逆さまに展示しています。

|

奥の資料は、白骨温泉の温泉水に含まれる炭酸カルシウムが、木の成分と置き換わった化石です。大自然の営みを感じますね。

|

材木を切り出すためのこぎりです。特徴ある形は、用の美にも通じるところがあるようにも感じます。これらは山で暮らす人々の生業を支えました。

Vol.123 意外と新しい日本の初詣 ( R8.1.16 文責:遠藤 )

明けましておめでとうございます。

というには少し日が経ってしまいましたが、今年もよろしくお願いいたします。

皆さんは初詣に行きましたか?

私は毎年、穂高神社(安曇野市)に初詣に行っていますが、もちろん今年も行ってきました。寒い中、子どもとおみくじを引きましたが、2人とも“末吉”でした。

松本市立博物館のすぐ近くにある四柱神社も、1月1日は境内から縄手通りをこえて、千歳橋の対岸まで初詣のお参りの列が続いていました。

|

日本中の人が一斉に(だいたい三が日に)お参りに行く初詣。

すっかり日本の伝統のような顔をしていますが、私たちが現在行っている初詣は明治時代に生まれたわりと新しい習慣だということはご存じですか?

もちろん江戸時代までも初詣はありました。ただし、現在のように年頭に集中するようなことはなく、それぞれが信仰する神社仏閣の縁起の日などに合わせて、仕事があろうと休みにしてお参りするのが一般的でした。

これが明治時代になると、徐々に寺社の縁起日より仕事が優先されるようになり、みんなが休日の正月三が日に初詣が集中するようになっていったといわれています。

そして、その初詣の習慣を広範囲に広めたのが、鉄道会社のキャンペーン合戦です。

鉄道網の発達に伴い、それまで遠くて行けなかった名高い寺社まで初詣を楽しむ人が増えていきます。早くから鉄道が近くを通るようになった川崎大師や成田山では、鉄道会社と協力して初詣の参拝客を呼び込むようにもなります。また、各鉄道会社も自社の鉄道を使ってもらうため、料金割引や深夜運行の開始といったサービス合戦を展開しました。こうして、お正月の三が日に日本中の人が初詣に出かけるようになっていったといいます。

なんだか日本のバレンタインデーのような商業的な臭いを感じてしまいますが・・

やはり年の初めに神様仏様にお参りをするというのは、気持ちよく一年の良いスタートを切るには欠かせないですよね。

今年の4月から始まる特別展「旅心」では、今回出てきた鉄道に注目したコーナーもあります。また、会場内にはおみくじならぬ「旅みくじ」を引いてもらうコーナーも作る予定です。こちらにもぜひ御来場ください。

Vol.122 身近な場所での自然観察・松本城の堀(R7.12.24 文責:内川)

私は以前、アルプス公園にある分館・山と自然博物館に勤務していましたが、令和5年度にリニューアルオープンに合わせて本館に異動してまいりました(山と自然博物館も引き続き担当しております)。そこで、せっかく本館勤務になったのなら、と始めた企画が冬に松本城で見られる野鳥の観察会です。

もともと、旧本館が松本城の敷地内にあったこともあり、博物館に異動してきた年から松本城の生きものついて調べていました。特に冬の時期にやってくるカモは、種数や数は近隣の観察地には劣るものの、細長い堀の形から、観察に適した場所でした。そんなカモたちの様子は、あなたと博物館№232でも紹介しています。それから数年、他の野鳥に関する知識も身につけ、自分でも講師をある程度やれるようになったため、観察会も始めました。ほぼ確実に野鳥が見られること、身近な場所であることから、初心者の方も楽しみやすい観察会にしやすい場所でもあります。

観察会では、カモ以外にも何種類かの野鳥が見られます。中でも観察会で見られると嬉しいのがカワセミです。1回目の観察会では、黒門の横で水に飛び込む様子が何度も見られ、参加者のみなさんを楽しませていました。

観察会で見られるカモの中から松本城の代表といえる種、オカヨシガモを紹介します。カモ類のオスのほとんどはメスと異なる姿をしていて、派手な見た目をしていることが多いのですが、オカヨシガモはメスとは異なるものの、そこまで派手ではありません。ただ、そのシックなグレーは、地味ながら美しいように思います。

左がオス、右がメス

オスが首を伸ばす求愛行動をしメスが応える

このオカヨシガモは付近の観察地でも見られますが、あまり数が多くなく多くても十数羽で、しかも池の対岸付近に集まっていることが多く、中々観察しやすい鳥とはいえません。

ところが、松本城では毎年安定して3~40羽ほどが見られます。そして、狭い堀で観察しやすく、個体によっては割と近くまで寄ってきます。また、日中も活発に活動していて、見ていて飽きません。

観察会は今年度も来月、令和8年1月10日(土)に開催予定です。申込締切は25日(木)までですが、定員割れの見込みですので引き続き受付を行う予定です。興味があればお問い合わせください。

申込はこちらから

Vol.121「ぼんぼん唄」楽譜から見る民俗行事の営み(R7.12.9 文責:竹藤)

令和7年11月12日付、市民タイムス「ミュージアムから」に寄稿する機会をいただきました。『松本の「ぼんぼん唄」楽譜に残る曲調変容』と題し執筆する中で、紙面の都合上扱いきれなかった部分を中心に、今回は少し考察を深めてみたいと思います。

改めて、松本市の夏の夕暮れ時、浴衣姿の女の子たちが提灯を手に「ぼんぼんとても今日明日ばかり、あさってはお嫁のしおれ草」と歌いながら町内を歩く光景をご存じでしょうか。これが「ぼんぼん」です。江戸時代には京都や江戸、大坂(大阪)、名古屋など当時の主要な城下町で盛んに行われていたお盆の時期の女児行事ですが、現在では松本にのみ伝承されています。平成4年に市の重要無形民俗文化財に指定、平成13年に県の選択無形民俗文化財に選択されたこの行事は、同時期に行われる男の子の祭り「青山様」とともに、信州松本の貴重な文化遺産として今も大切に守られています。

松本にこうした風習が伝わったのは、江戸時代から上方を往来した商人たちが都市文化をもたらしたからだと考えられています。北国西街道沿いの宿場町で、旅人たちが目にした洗練された風俗が、やがて城下町松本に根づいていったのでしょう。四方を山に囲まれた盆地という地理的条件も、外部の影響を受けにくく、こうした貴重な習俗を守るという点で一役買ったのかもしれません。

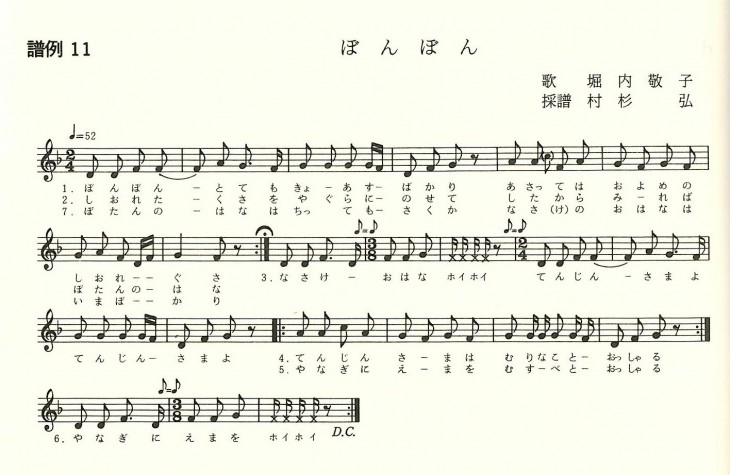

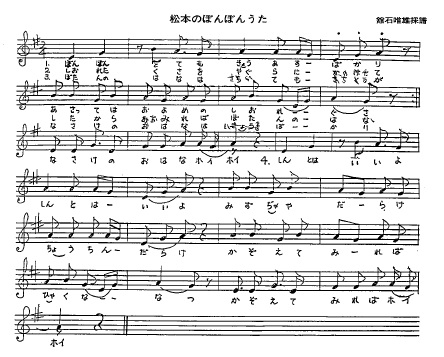

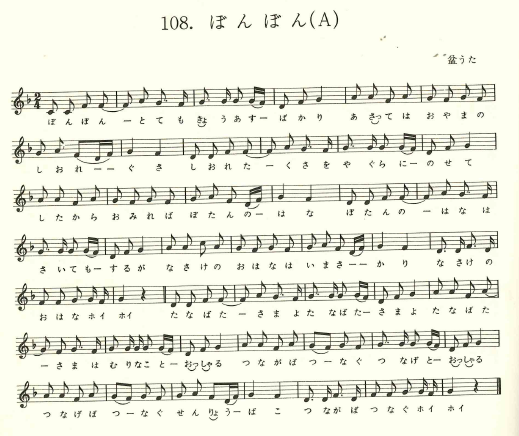

さて、上記記事ではこの「ぼんぼん唄」について、複数の文献に残された楽譜を比較検討しました。長野県音楽教育学会『信濃のわらべうた』(昭和40年)の資料では、この唄について「旋律は2拍子の陽音階からなるごく普通のわらべうたである」と説明されています。しかし、同時に「各節のつなぎの部分が2拍子+3拍子+3拍子と不規則拍子が入ってこの唄を面白くしている」との記述もあります。これは、日本の古い歌唱様式に見られる複合的な拍子感を示す特徴的な表現といえるでしょう。もとより雅楽や民謡は、むしろ一定のビートを持たないものが一般的でした。

ところが、別時期に採譜された楽譜を見ると、この複雑な拍子構造が休符で調整され、全体が統一された2拍子に整理されていたのです。また、他の資料では最高音に向かっていく上向きの旋律が簡略化され、より音域の狭い形で記譜されていました。さらに「きょう」「やぐら」といった歌詞の箇所では、跳ねたリズム感が表現されるものと表現されないものがあります。

こうした違いはなぜ生じたのでしょうか。ぼんぼん・青山様伝承保存連絡協議会の資料には「歌いながら歩きやすいよう、歌のごく一部を修正しています」との記載がありました。女の子たちが20人程度で行列を作り、実際に町を歩きながら歌うという実践の場では、シンプルな拍子感や狭い音域の方が、集団で歌い続けるのに向いていたのかもしれません。また、明治期以降に欧米から童謡・唱歌などが舶来し、4拍子や3拍子といった楽曲が普及したことも無関係ではないでしょう。採譜者も異なるため、単純に記譜の個人差による違いもあるかもしれません。

加えて、口承による自然な変化も大きな要因と考えられます。女児たちが代々歌い継ぐ中で、歌詞が少しずつ変わったり、町内ごとに独自の節回しが生まれたり、そもそも異なる町内の歌を聞いて影響を受けたりと、日常的な変容が重ねられていくものです。

楽譜という形で記録されたものを丁寧に比較することで、私たちは民俗行事がいかに生きた営みであるかを改めて認識させられます。静的で不変のものではなく、時代や担い手たちのニーズに応じて柔軟に変わり続けるもの。それも、民俗文化の魅力のひとつではないでしょうか。

村杉弘編『信濃の民俗音楽』(平成元年)より |

ぼんぼん・青山様伝承保存連絡協議会「松本のぼんぼん」より |

長野県音楽教育学会『信濃のわらべうた』(昭和40年)より |

Vol.120 アソビバ!も2周年(R7.11.20 文責:岡)

松本市立博物館が開館し、先月でちょうど2周年となりました。

皆様のお力添えで計10回近くの企画展・特別展を無事終えた当館ですが、足はお運びいただけたでしょうか?各展示の様子はこれまでのコラムでもご紹介したと思いますので、今回のコラムではもう一つの展示室である「アソビバ!」も、少し振り返っていきたいと思います。

まずアソビバ!ですがこの2年間で累計5万人以上の方にご来室いただきました。来室する度に1個押せるスタンプラリーを、10個コンプリートされた常連様は60人ほどいらっしゃったようです。中には、ひとりで5回以上コンプリートされた超常連様もいらっしゃるとか…。予想以上に多くの方に親しんでいただけて、職員としても大変嬉しく思います。本当にありがとうございます。

開館以降、新たに追加されたアイテムもありました。特別展で展示したアイテムや、それぞれのオープニングセレモニーにて使用された小道具など、当館のアソビバ!ならではのアイテムも随時追加されています。他にも、当館の学芸員が選出したミニピアノや珍しい楽器なども追加しています。

過去の特別展に関連するアイテム |

開館後、新たに導入したミニピアノ |

展示やイベントに合わせた関連イベントも開催しました。紙芝居の上演やワークショップなどをはじめ、今年の夏には七夕人形キットの配布も行いました。このキットは過去にも御紹介した市民学芸員の方々(「vol.44 学都フォーラム2023に参加しました」、「vol.77 市民学芸員「七夕の会」のステップアップ講座」)が一から作ったキットで、快く御提供いただいたものを希望者先着順で配布したものです。好評だったこともあり、6日間で各日昼過ぎには配布終了していました。

|

アソビバ!内で飾られている様子 |

過去にもアソビバ!の様子は御紹介しましたが(vol.89 大人もアソビバ!)、やはり実際に見ていても、大人と子どもでコミュニケーションを取りながら遊ぶ経験は、ただ学ぶこと以上の意義を持っているように思います。不定期ですが今後もアソビバ!では新たにアイテムを追加したり、イベントを開催していきたいと思います。まだまだ紹介しきれないアソビバ!の魅力を知る意味でも、ぜひ何度も足を運んで、体験していただきたいです。

【松本市立博物館 子ども体験ひろば アソビバ!】

開室時間:9:00~17:00(最終入室は16:30まで)

休室日:毎週火曜日(祝日の場合は翌日)、年末年始

料金:無料

入室:未就学児から小学校6年生まで

※小学校3年生以下は保護者同伴でお願いします。

原則として、大人のみの入室はできません。

休日など利用人数が多くなる際は、入場制限を設ける場合があります。

vol.119 「強靭」とは「しなやか」であること (R7.11.7 文責:髙木)

10月2日より始まった特別展「日本刀は美しい Japanese Swords Are Beautiful」の会期も後半となりました。ここで会期中に行った関連事業について振り返ってみたいと思います。

10月4日に、刀剣博物館上席専門研究員・石井彰氏の講演「日本刀の魅力」を開催しました。研師の修行経験もある異色の刀剣研究家です。刀剣が出来上がるまでの解説に始まり、特に、押形(形状を拓本で写し取り刃文や働きを手書きで写生したもの)を見せていただきながらの解説は日本刀への愛が溢れる素晴らしい講演でした。

|

翌5日には「刀剣乱舞online」の宣伝部長「おっきい こんのすけ」の撮影会を行いました。館の外まで希望者が並び、午前午後2回の開催で400人以上の方に参加していただきました。「ゆるバース2025」でグランプリを受賞したというこんのすけさん、動きがとっても可愛らしくてしかも凛々しく、人気の理由がわかった気がしました。

|

|

10月12日にはこの刀剣展の図録の監修者でもある日本美術刀剣保存協会長野県南支部の会員の皆様による「日本刀の手入れ実演」が行われました。手入れの仕方から太刀と刀の違いなど分かりやすく教えていただきました。「日本刀の手入れ実演」は10月26日、11月9日にも行われました。

|

|

13日には信州大学居合道サークルによる「夢想神伝流居合道演武」が披露されました。仮想敵を倒す動きが洗練された演武となっていますが、演者の集中力がこちらにも伝わる迫力でした。ラストにOBで五段の方が演じられましたが、真剣を使っているということで、空を切る刀の迷いのない動きの美しさを感じました。居合刀を振ってみる体験も大盛況でした。

|

|

25日には宮入法廣刀匠による講演会「日本刀を作る~古作の再現~」を開催しました。80人の定員に対して170人以上の応募があり、熱気のある講演となりました。「反り」や「刃文」が生まれる秘密、再現模造の苦労などを余すことなく教えていただきました。

|

|

11月1日には「日本刀の研ぎの実演」が行われました。日本美術刀剣保存協会が認定する「無鑑査」という一流の研師の称号を持つ、松本市在住の熊井光徹さんによる実演です。刀身がいくら素晴らしくても名刀となるかどうかは研ぎの出来次第だそうです。不安定な態勢で集中して行う研ぎの難しさを実感し、また、貴重な砥石も見せていただきました。

|

|

様々な関連事業を通して、日本刀の素晴らしさ、美しさを皆さんに体感していただけたと思います。私がこれらの事業を通して特に感じたことは、日本刀に関わる一流の方々は皆さんが「靭(しな)やか」であるということでした。硬い鋼と軟らかい鋼を組み合わせることで生まれる「折れず、曲がらず、良く切れる」という強靭な日本刀の特徴と同じです。宮入刀匠や熊井研師のお人柄から、強さとは「しなやか」であることだと教えていただいたように思います。

会期も残り少なくなりました。大勢の方々の協力のもとに作り上げた展示です。一人でも多くの方に観覧していただければと願っています。

「日本刀は美しい Japanese Swords Are Beautiful」は11月16日(日)までの開催です。

Vol.118 「松本市立博物館119年の歩み 誕生から今日まで」(文責:本間)

企画展「松本市立博物館119年の歩み 誕生から今日まで」が、11月3日をもって終わりを迎えました。これは、松本市立博物館で活動している市民ガイドの皆さんが企画したものです。

さらに、企画展を開催するのにあたり様々な関連行事も実施しました。ここではその内容を紹介します。

企画展「松本市立博物館119年の歩み 誕生から今日まで」 |

|

1 松本市立博物館誕生記念講演会「松本市立博物館119彩-来し方とこれから」

松本の博物館の歴史をふりかえり、郷土の文化資産を次代に伝える役割を担う市民の学びの場としての松本市立博物館を見つめなおす講演会を開催しました。

学芸員が利用者目線で対話し協働したり、市民ニーズの的確な把握をしたり、市民参加を進めたりすることが大切であるなど、博物館の歴史に加え、市民協働の重要さも分かる講演会でした。

|

2 松本市立博物館誕生記念企画展スポットライトツアー

市民ガイドさんは、日頃より常設展示の解説をしています。そんな市民ガイドさんにとってお手の物である常設展ガイドに加え、企画展「松本市立博物館119年の歩み 誕生から今日まで」の解説もあわせたスぺシャルなツアーを実施しました。

|

3 松本市立博物館誕生記念ミュージアムガイドウォーク「松本市立博物館119年の歩みをたどる」

企画展と常設展示を見てから、まちなかを巡るガイドツアーを実施しました。松本市時計博物館や松本市はかり資料館も見学しました。参加者の皆さんが、ガイドさんのお話を熱心に聞いたり、質問したりする様子も見られました。

|

4 「松本学」研究発表勉強会

博物館を母体に活動している市民の皆さんによる、研究発表を行いました。初めての試みでしたが、大盛況で多くの方にご参加いただくことができました。廃仏毀釈、お蚕さん、あめ市など多岐に渡った発表が行われました。

|

今回の企画は、展示・関連行事共々、市民ガイドさんの発案により実施されました。日頃博物館を中心に活動している市民の皆さんが、調査していることを伝えることができ、学びを深める機会になりました。市民ガイドさんの松本へ対する思いが形になった企画だったと思います。

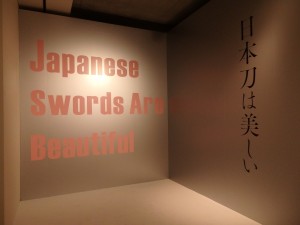

vol.117 日本刀は美しい?

神事によって幕開けした特別展「日本刀は美しい Japanese Swords Are Beautiful」が10月2日(水)から始まりました。特別展の担当学芸員として、特に苦労したことなどこのコラムを通して共有できたらと思います。

|

私は約3年前にこの刀剣展の担当となりました。当初はなんの因果で刀剣の展示を任されるのかと葛藤していましたが、考えてみれば理由は単純で、私が美術系の学芸員であったからでした。学芸員資格というのは学んだ専門分野に応じて、美術系、歴史系、自然系などと分かれています。美術系の学芸員である私が刀剣を扱うということは、とりも直さず刀剣が美術品であるということなのです。しかし、当初は日本刀が美術品であるという認識がなく、展示を見ても素通りするような、むしろ避けて通っているような状況でした。日本刀の人を斬るという血なまぐさいイメージが苦手でしたから、展示準備に向けてはゼロからスタートを切ったというよりマイナスからのスタートだったのです。

それでも担当するからには良い展示を目指したい。そこでまずは、刀を観ることから始めました。東京国立博物館、刀剣博物館、静岡の佐野美術館、茨城の徳川ミュージアム、広島のふくやま美術館、岡山の備前長船博物館など、初めて意識的に日本刀を観ました。同時に、今回の刀剣展の監修をお願いした日本美術刀剣保存協会長野県南支部の会員さんの指導を受けて、実際に刀を手に取って鑑賞する機会も設けていただき、当館の所蔵刀を用いて実際に刀を手入れする練習も行いました。R6年3月には「収蔵品刀剣展」、その年の暮れには「年越し刀剣展」と実際の展示を通して実績を積みました。

日本刀について学んでいくうちに強く思ったことがあります。それは武器として以上に日本刀が日本人の生活に強く根ざしているということでした。日本刀というものを意識して生活をしてみると、普段何気なく使っている日本語に刀を語源とするものが数多くあるということに気づかされます。「切羽詰まる」「付け焼刃」「もとの鞘に収まる」など、日常会話に刀由来の言葉がどんどん出てきます。それは刀が武士だけのものではなく庶民の暮らしにしっかりと根付いていたからこそ、今でも残っているのです。また、江戸の庶民の娯楽であった歌舞伎や落語にも刀の題材を多くみることができます。さらに、日本最古の書物と言われる「古事記」の冒頭で、イザナギとイザナミが国生みを行う際に用いた道具「あめのぬぼこ」の矛とは刀のことです。日本刀は血なまぐさい殺戮の道具としてよりも人々の畏敬の対象として、生活に必要な守り刀として、日本人の生活になくてはならないものだったのです。

当初、この展示のタイトルは「国宝で知る初めての刀剣」というものでした。「日本刀は美しい」というタイトルになったのは、様々な葛藤と試行錯誤を経て自分自身が心から「日本刀は美しい」と思えるようになってからです。そしてそう言えるようになったのはやはり、日本刀の基礎的な知識を学び、鑑賞の目が養われたからだと思います。この展示ではまず、その日本刀を観る時に必要な基本的な知識をわかりやすく展示しています。それは私自身の3年間の学びを凝縮したものになっています。30年40年と学んでいる方々に比べると「付け焼刃」の知識ではありますが、日本刀を学ぶ出発点にはなるかと思っています。

会場は「日本刀を知る」「日本刀を作る」「日本刀を観る」の3章に分かれています。まず、プロローグ「守り神としての日本刀」で四柱神社からお借りした反りのない直刀を見ていただきます。これは神宮式年遷宮のために昭和28年(1953)に当代きっての名工が古式に則って作刀したものです。20年ごとにお社も神宝も調度品もすべてを同じように新しく作り変える大行事、神宮式年遷宮は約1300年前、持統天皇の時代に始まっていますので、この直刀によって奈良時代の刀の姿を見ることができます。

|

1章、2章は白い空間で構成されています。「日本刀の特徴1」では「長さを見て種類を知る」というテーマで、太刀、打刀、脇差、短刀の4種類の刀身を縦に展示しています。長さの比較はイラストを使ってパネルにして掲示するのが一般的ですが、刀身現物を縦に展示したいという私の希望を宮入法廣刀匠が汲んでくださって、オリジナルの刀掛けを設計してくださいました。特徴2~6でローケースに横たえて展示するために使っているアクリル刀置きも、刀匠の設計でオリジナルで作っていただきました。

|

右側ウォールケースの日本刀の特徴のコーナーでは、日本刀に反りが生まれる過程の初期の形である「毛抜形太刀」から始まり、時代を追って刀の歴史的変化をトピックスとして取り上げています。日本刀の歴史は入り口右手にある年表でも詳しく見ることができます。

|

次のコーナー、通称「辞書部屋」では刀にまつわる日本語から日本人の生活にいかに日本刀が浸透しているかを知っていただけたらと思います。「もとの鞘に収まる」「切羽詰まる」「鍔迫り合い」「懐刀」「目貫通り」の5つを特に取り上げて、言葉の由来となった鞘や鐔、目貫を紹介しています。

|

第2章では「刀剣を作る」というテーマで、宮入法廣刀匠のコーナーを作りました。刀匠の作刀風景の映像と刀を作る紹介パネル、そして、宮入刀匠が作刀した、国宝骨喰藤四郎の再現模造を360度どこからでも見られるように展示しています。今回の展覧会では刀掛けの設計、図録への執筆、映像への出演とたくさんのご協力をいただきました。

刀匠が鍛冶場を構えている東御市の梅野記念絵画館で、11月15日から「刀が映す東御の歴史」を開催予定です。埼玉で発掘された「稲荷山古墳出土金錯銘鉄剣」や正倉院宝物刀子の再現模造も展示されますので、ぜひそちらにも足をお運びください。

|

さて、ここまでが前半の白い空間です。後半第3章からは「日本刀を観る」と題して黒い空間が現れます。当館アソシエイトプロデューサーのおおうちおさむがオープニングで述べたように、黒という色は「終焉」や「畏敬」を暗示させるもので、日本刀の美しさを鑑賞するにふさわしい空間になっています。刀掛けに掛ける布も黒にしましたが、この布の選定には苦労しました。本来なら白の羽二重(絹)を掛けるのですが、これを黒にすると光を受けて反射してしまい刀のよさを殺してしまいます。そこで10種類以上の布を試して、マットな黒で反射の少ない綿のギャバジンという種類を使うことにしました。

黒い空間に展示された刀25振りはすべて言わずと知れた名刀ばかりです。前半の日本刀に対する知識を持って鑑賞するとそれぞれの刀が放つ底知れない美しさが見えてくると思います。

|

|

「日本刀は美しい」というタイトルの大きさに気が引ける思いもありましたが、日本刀は美しいと言い切ることによって、会場全体にも美しさがもたらされたように思います。

どんなものにも畏敬の念を持って美しさを見出そうとする日本人の美的感性に日本刀を通して少しでも触れていただければ幸いです。この展示を通して、ただの鉄の塊にしか見えなかったものが究極の美術品に変化していくおもしろさを体験できるかもしれません。

このエントランスのコーナーに立って写真を撮ると誰でも素敵に取れますのでぜひ。 |

令和7年度特別展「日本刀は美しい Japanese Swords are Beautiful」

■会期 令和7年10月2日(木)~11月16日(日)

■開館時間 9時~17時(入館は16時30分まで)

■閉室日 毎週火曜日(祝日の場合は翌平日)

■会場 松本市立博物館2階特別展示室

■観覧料

単独券 一般1,100円(900円)、大学生700円(600円)

常設展とのセット券 一般1,300円 (1,100円)、大学生800円 (700円)

高校生以下無料 ()内団体料金

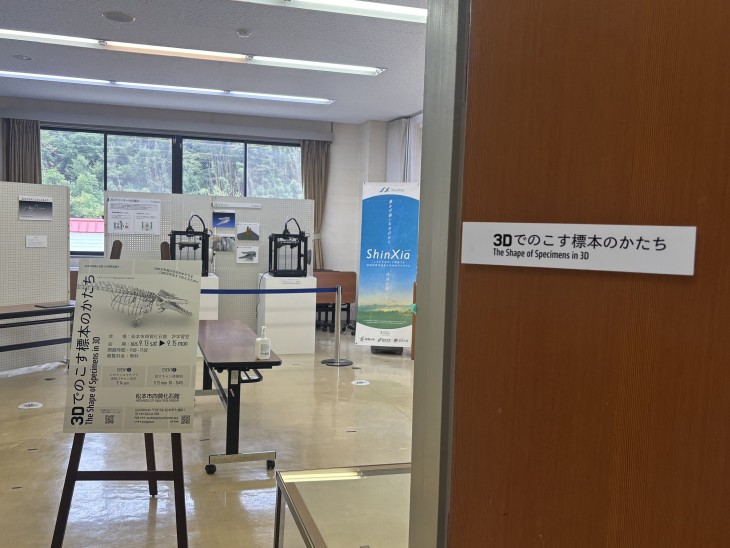

Vol.118 四賀化石館より、3Dで残す標本のかたち ( R7.9.25 文責:塙 )

近年、古生物学分野では3Dデータを活用した研究例や博物館活動がよく見られるようになってきました。そこで当館の貴重な化石標本も3Dデータ化し、研究や博物館の展示に活用できないかと思い、まずは「3Dでのこす標本のかたち」として3日間限定の展示を行いました!

|

展示

今回の展示のメインは、3Dモデルの「体験型展示」と、3Dプリンターの「動態展示」です。

1階展示室に展示しているシガマッコウクジラ全身骨格レプリカは、標本の周りをぐるっと歩いて360°見ることはできますが、下から見上げたり、上から見下ろしたりして観察することは難しい構造の展示になっています。ならばデータ上で、はたまた手のひらの上で、じっくり観察してほしい!ということで、タブレット画面でくるくる動かせる3Dデータや、3Dプリンターで出力したモデルを触れる、「体験型展示」を行いました。

タブレットでは1階展示室のシガマッコウクジラ全身骨格レプリカのスキャンデータを実際に動かして好きな角度から見ることができます。

また、このモデルを4分割してそれぞれのパーツを実際の10分の1の大きさで出力したものなど、いろいろな3Dモデルをハンズオンで観察してもらえるコーナーも作りました。

|

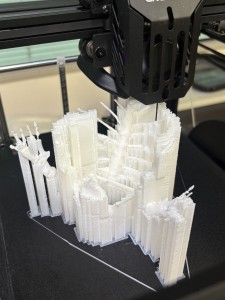

さらに、3Dプリンターが実際に稼働する様子(「動態展示」)をご覧いただきました。

|

3Dプリンターは近年普及が急速に拡大し、現在では家庭用として2万円ほどで手に入る時代になっています。それでも、普段なかなか目にする機会はないもので、特に大人の方がよく熱心に見て行ってくださった印象です。

今回展示したのは、熱溶解積層方式(Fused Deposition Modeling)といって、樹脂を熱で溶かしてノズルから押し出し、一層ずつ積み重ねることで造形する方式のプリンターです。

3Dプリントはまず印刷したい3Dデータを用意し、それを一層ずつ出力するためにスライサーソフトで印刷用のスライスデータにして、プリンターから出力します。印刷時、積層方式では空中に浮いた部分はうまく描くことができません。そのため、サポート材という支柱を一緒に付けて印刷することで、複雑な立体のデータも出力できるようにします。このサポート材は、比較的簡単に外れるように印刷されますが、サポート材の付け方を工夫しないと、外している最中に本体の細い部分が折れてしまうこともあります。実際、シガマッコウクジラの頭部を印刷したときには上顎と下顎が外れてしまい、胴部を印刷した際にはその肋骨のほとんどが取れてしまいました。どの向きで印刷するか、どんな種類のサポート材をどのように配置して印刷するか・・・準備期間から数日間3Dプリンターと向き合った私は、3Dプリントの世界は大変奥が深いなと、自宅への購入を本気で検討しました。そのうち四賀化石館の展示室の一角が、学芸員オリジナル3Dモデルコレクションで溢れる日が訪れるかもしれません・・・。

イベント

また、展示を行った3日間、名古屋大学より岡村さんと佐野さん、京都大学より野田さんの3人の大学院生に協力していただき、3Dスキャンやフォトグラメトリの技術を使ってシガマッコウクジラの3Dスキャンを実施しました。

お三方はそれぞれ鯨類、トカゲ、両生類と、研究の分野はさまざまですが、皆さん3Dを使った研究も行っており、今回大変心強い助っ人でした。

展示の横でシガマッコウクジラ実物化石の3Dスキャンやシナノアロデスムス頭骨化石のフォトグラメトリを行い、ときには来館者からの質問に答えながら、たくさんのデータをとることができました。

|

|

最終日には「3Dスキャン体験会」として、スマートフォンやタブレットを使ったお手軽3Dスキャンを体験できるイベントも行い、朝から夕方までたくさんの方に来ていただき、予想以上の大盛況でした。化石だけでなく、昆虫標本や剥製標本なども用意し、たくさんの方に楽しんでいただけたと思います。

|

本展示は今後1階ロビーにて展示したいと考えています。研究へ活用していけるのも楽しみです。そして、今回「3D」をきっかけに少しでも多くの方に化石へ興味を持ってもらえていれば、学芸員は大変幸せです。

次はどんな楽しいことをしようかな・・・?

【ご協力(敬称略)】

信州大学SPARC事業推進事務局

岡村 太路(名古屋大学環境学研究科 博士後期課程)

佐野 瑞穂(名古屋大学環境学研究科 博士後期課程)

野田 昌裕(京都大学人間・環境学研究科 博士後期課程)

河部壮一郎(福井県立大学 教授)