Vol.118 四賀化石館より、3Dで残す標本のかたち ( R7.9.25 文責:塙 )

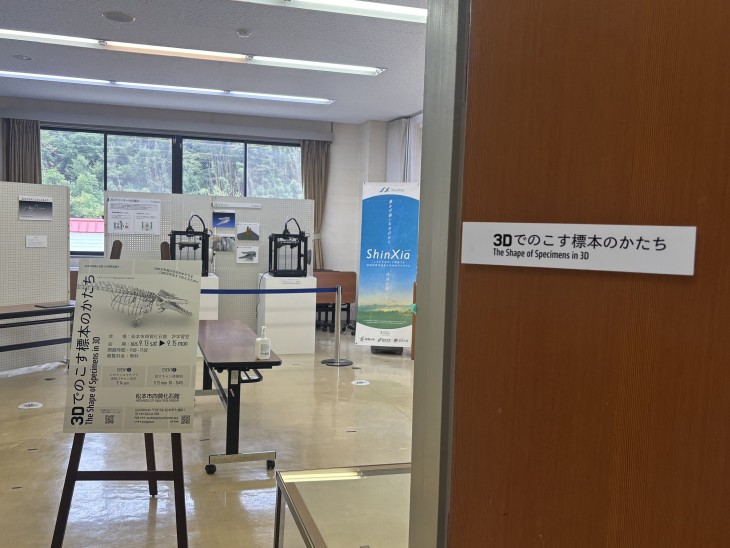

近年、古生物学分野では3Dデータを活用した研究例や博物館活動がよく見られるようになってきました。そこで当館の貴重な化石標本も3Dデータ化し、研究や博物館の展示に活用できないかと思い、まずは「3Dでのこす標本のかたち」として3日間限定の展示を行いました!

|

展示

今回の展示のメインは、3Dモデルの「体験型展示」と、3Dプリンターの「動態展示」です。

1階展示室に展示しているシガマッコウクジラ全身骨格レプリカは、標本の周りをぐるっと歩いて360°見ることはできますが、下から見上げたり、上から見下ろしたりして観察することは難しい構造の展示になっています。ならばデータ上で、はたまた手のひらの上で、じっくり観察してほしい!ということで、タブレット画面でくるくる動かせる3Dデータや、3Dプリンターで出力したモデルを触れる、「体験型展示」を行いました。

タブレットでは1階展示室のシガマッコウクジラ全身骨格レプリカのスキャンデータを実際に動かして好きな角度から見ることができます。

また、このモデルを4分割してそれぞれのパーツを実際の10分の1の大きさで出力したものなど、いろいろな3Dモデルをハンズオンで観察してもらえるコーナーも作りました。

|

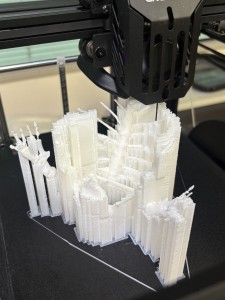

さらに、3Dプリンターが実際に稼働する様子(「動態展示」)をご覧いただきました。

|

3Dプリンターは近年普及が急速に拡大し、現在では家庭用として2万円ほどで手に入る時代になっています。それでも、普段なかなか目にする機会はないもので、特に大人の方がよく熱心に見て行ってくださった印象です。

今回展示したのは、熱溶解積層方式(Fused Deposition Modeling)といって、樹脂を熱で溶かしてノズルから押し出し、一層ずつ積み重ねることで造形する方式のプリンターです。

3Dプリントはまず印刷したい3Dデータを用意し、それを一層ずつ出力するためにスライサーソフトで印刷用のスライスデータにして、プリンターから出力します。印刷時、積層方式では空中に浮いた部分はうまく描くことができません。そのため、サポート材という支柱を一緒に付けて印刷することで、複雑な立体のデータも出力できるようにします。このサポート材は、比較的簡単に外れるように印刷されますが、サポート材の付け方を工夫しないと、外している最中に本体の細い部分が折れてしまうこともあります。実際、シガマッコウクジラの頭部を印刷したときには上顎と下顎が外れてしまい、胴部を印刷した際にはその肋骨のほとんどが取れてしまいました。どの向きで印刷するか、どんな種類のサポート材をどのように配置して印刷するか・・・準備期間から数日間3Dプリンターと向き合った私は、3Dプリントの世界は大変奥が深いなと、自宅への購入を本気で検討しました。そのうち四賀化石館の展示室の一角が、学芸員オリジナル3Dモデルコレクションで溢れる日が訪れるかもしれません・・・。

イベント

また、展示を行った3日間、名古屋大学より岡村さんと佐野さん、京都大学より野田さんの3人の大学院生に協力していただき、3Dスキャンやフォトグラメトリの技術を使ってシガマッコウクジラの3Dスキャンを実施しました。

お三方はそれぞれ鯨類、トカゲ、両生類と、研究の分野はさまざまですが、皆さん3Dを使った研究も行っており、今回大変心強い助っ人でした。

展示の横でシガマッコウクジラ実物化石の3Dスキャンやシナノアロデスムス頭骨化石のフォトグラメトリを行い、ときには来館者からの質問に答えながら、たくさんのデータをとることができました。

|

|

最終日には「3Dスキャン体験会」として、スマートフォンやタブレットを使ったお手軽3Dスキャンを体験できるイベントも行い、朝から夕方までたくさんの方に来ていただき、予想以上の大盛況でした。化石だけでなく、昆虫標本や剥製標本なども用意し、たくさんの方に楽しんでいただけたと思います。

|

本展示は今後1階ロビーにて展示したいと考えています。研究へ活用していけるのも楽しみです。そして、今回「3D」をきっかけに少しでも多くの方に化石へ興味を持ってもらえていれば、学芸員は大変幸せです。

次はどんな楽しいことをしようかな・・・?

【ご協力(敬称略)】

信州大学SPARC事業推進事務局

岡村 太路(名古屋大学環境学研究科 博士後期課程)

佐野 瑞穂(名古屋大学環境学研究科 博士後期課程)

野田 昌裕(京都大学人間・環境学研究科 博士後期課程)

河部壮一郎(福井県立大学 教授)