Vol.019 仮囲いアートとイルミネーション ( R3.12.28 文責:高木)

展示とは関係ありませんが、お知らせです。

新博物館の建設現場の仮囲いアートが、来年1月4日より順次撤去されることになりました。まず最初に、資材搬入口設置のため大名町通りの2面が撤去されます。具体的には、高橋ヒロシ氏の人気漫画「クローズ」のキャラクター、河内鉄生さんと坊屋春道さんとはお別れです。仮囲いの前を通るたびに、鉄生さんの「すべてを受け入れよう!そこからはじめよう!」、春道さんの「さあ!迷っているその一歩をふみ出すのは今だ!」の力強い言葉は、コロナ禍の松本を歩く多くの人々を元気づけてきました。仮囲いの中で作業している方々への励ましにもなっていたと思います。

現在、松本市ではウインターフェスティバルが行われています。

仮囲いのある大名町通りには光のページェントとしてたくさんの光がまたたき、松本城に向えば「松本城~氷晶きらめく水鏡~」と題した美しいレーザーマッピングも見ることができます。松本城に向かう際には、ぜひいま一度仮囲いアートを見ていただければと思います。

土手小路側の鈴木ともこ氏のパノラマ壁画は来年2月以降に撤去の予定です。

2021年が終わろうとしています。

来年こそはコロナを気にせずに生活することができますよう、つらい気持ちを抱えている人が少しでも癒されるよう、祈らずにはいられません。

Vol.018 建設現場の親子見学会を開催しました (R3.12.13 文責:千賀)

日々工事が進む新博物館の建設現場では、大型重機や特殊な技を持つ多くの職人さんが活躍しています。市内でもこれほど大きな建設現場は少なく、建設中の今しか見られないことから、ぜひ市民の方にも見てもらいたい、そして、新博物館に親しみを持ってもらいたいと、11月13日に親子を対象にした現場見学会を開催したところ、10組26人に参加いただきました。

|

|

大型クレーンで重い荷物を運ぶ作業や壁をつくる作業などを職人さんに実演してもらい、その技術に子どもも保護者の方も釘付けでした。今回は見学だけでなく、職人さんに教えてもらいながら工具を使ったり高所作業車に乗ったりなど、建設現場ならではの体験もできました。

|

|

最後には、柱に参加者全員でメッセージを書き込みました。このメッセージは、開館時には壁紙の下に隠れて見ることはできませんが、消えることなくずっと残ります。この日の思い出を忘れずに、開館したら自分が書き込んだ柱を訪ねてくれるとうれしいです。

|

|

今回の見学会を通して、たくさんの職人さんの丁寧な仕事によって博物館の建物ができていくことを、改めて実感しました。現場の職人さんは、誇りをもって博物館建設に携わってくれています。展示をつくる学芸員にも負けないくらいの、建設工事の職人さんたちの「良い博物館をつくりたい」という熱い想いを感じました。

建設に携わるすべての人の熱い想いによって、新博物館が完成へと近づいてきています。

Vol.017 映像で松本を伝える(R3.11.16 文責:福沢)

新博物館の1階エントランスホールには、縦1.2m×横4.6mの超ワイドのLEDビジョンを設置し、松本の見どころをご紹介します。

4月下旬にロケハン(下見)を実施し映像構成を検討してきましたが、本格的に撮影が始まり、先日、秋の松本の風景を撮影しました。

撮影は高精細のカメラを使い、ドローンによる撮影も行いました。いつも見慣れている風景もレンズを通すと違った形に見え、このアングルで撮影するとこんな見え方をするのか、ここってこんなにカッコ良かったんだなと新鮮な感覚でまちを見ることができました。

風景の切り取り方、撮影したスポットや場面のつなぎ方により松本の日常的な風景が印象的な映像となっていきます。改めてカメラマン、映像ディレクターさんが表現力や芸術的感性の豊かな人たちだと感じました。

松本まるごとビジョンの映像には様々な風景が登場しますが、ご厚意により撮影させていただいているものもあります。多くの市民のご協力のおかげで博物館の展示ができあがっていきます。

松本まるごとビジョンは来館者に松本を紹介し、実際に現地を訪れたくなるような映像としていきます。博物館の大型ビジョンで感動し、現地に行ってさらに感動してもらうための美しい映像に仕上げていきたいと思っています。映像クリエイターたちが表現する松本の姿を楽しみにしていてください。

Vol.016 松本てまりプロジェクト進行中(R3.10.14 文責:高木)

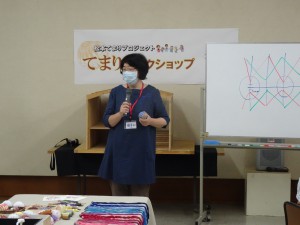

10月10日に、「松本てまりプロジェクト」てまりワークショップA~Dコース全4回が終了し、市民参加者の手によって作られるてまりのすべてがそろいました。参加者の皆様、本当にありがとうございました。

Cコースでは自由に色糸を選んで、カラフルで個性的な作品に仕上がりました。

|

|

|

|

Dコースでは、伝統的な作り方を「松本てまり保存会」の講師のかたに丁寧に教えていただき、まさに美しい八重菊模様ができあがりました。

|

|

|

|

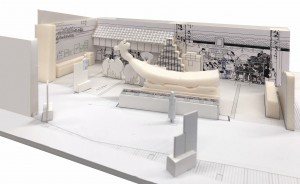

預かったてまりは、アートプロデュースの土屋公雄氏、小松宏誠氏の手によって新博物館を象徴する作品となっていきます。新博物館の吹き抜けエントランスに、この「てまりモビール」が設置されるまで「松本てまりプロジェクト」は続きます。「松本てまりの思い出」募集も継続していますのでぜひご参加ください。

今回、展示製作業務を請け負っている乃村工藝社のスタッフも大活躍でした。

松本てまりプロジェクト「てまりモビール造作確認のため東京出張」 2021.10.6

アートプロデュースをお願いしている小松氏の東京のアトリエに、てまりモビールの造作の検討と確認に行きました。木製バーにどのようなパーツを使い、どのようにてまりを固定するかを検証します。また、木の種類と色を変えた、2種類の木製バーの試作品についても検討しました。

アトリエの高い天井から、てまりモビールを実際に吊って大きさやバランスを確かめます。

同時に木の種類も色も違う2種類の木工バーのどちらを採用するか比較検討しました。

どうやったら微妙なバランスの調整ができるか、実際に部品を作って検証していきます。

美しく安全なてまりモビールをつくるための関係者の努力が続きます。

「松本てまりプロジェクト」てまりワークショップを開催しました

9月25日、26日にてまりワークショップを開催しました。

多くの皆様にご参加いただき、楽しくてまりを作っていただきました。

参加者の皆さんの写真でワークショップの様子をご紹介します。

Aコース まきまきてまりを作ろう (9月25日(土) 午前・午後の2回開催)

Aコースではもみ殻を芯材として、まきまきてまりを作りました。

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

Bコース てまりに模様をつけよう (9月26日(日))

Bコースでは、まきまきてまりを作ったあと、さらに別の色の糸を巻いて

模様をつけることにチャレンジしました。

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

最後に

皆様のご参加のおかげで、松本てまりプロジェクトが確実に動き始めました。

新博物館のエントランスホールで来館者の皆様を歓迎する「てまりモビール」を、どうぞ楽しみにしていてください。

色とりどりのてまりを使ってどんな装飾物ができるか、お楽しみに。

※写真は1/20の大きさの模型に皆さんに作ってもらったてまりを並べたものです。

|

Vol.015 市民公開による文化財修復 (R3.9.24 文責:千賀)

初市の宝船 |

新博物館での展示イメージ |

新博物館の常設展示室で展示予定の「初市の宝船」。かつて初市の時に本町5丁目が繰り出したもので、平成5年(1993)に松本市に寄贈されてからは、商都松本の象徴として、長く博物館で展示されてきました。

製作から100年近くが経過し木部の破損や塗装の剥落が著しいことから、新博物館への移転に合わせて修復を行います。9月18日には、本町5丁目などの関係者に公開し地元の職人によって解体作業が行われました。参加者からは「地域の先人が残した文化財に誇りを持てた」とのお話のほか、「町会の倉庫に部品が残っているかもしれない」と新たな情報も得られました。

関係者に見守られながら解体が進む |

龍頭の彫り物を割る |

今回の修復事業は、貴重な文化財を後世に残すだけでなく、修復技術を地元で継承する機会にしたいと考えています。持続可能な文化財の保存活用には、修復を担う人材の育成が大きな課題です。そのため、若手の職人や建築を学ぶ学生にも参加してもらいました。彼らが将来の松本の文化財修復を担ってくれればと願うばかりです。

新博物館の整備にあたっては、市民はもちろん、地元事業者にも様々な場面で参加していただき、地元の技術・文化の継承・発展につながればと考えています。