令和7年度秋の特別展「日本刀は美しい Japanese Swords Are Beautiful」

第3章 日本刀を観る

Chapter 3 View the Japanese swords

62・63 刀 無銘 一文字・太刀 銘 守次 Katana Unsigned Ichimonji・Tachi Signed Moritsugu

64 短刀 銘 来国俊 Tantō Signed Rai Kunitoshi

65 国宝 太刀 銘 国行(号 明石国行)National Treasures Tachi Signed Kuniyuki (Akashi Kuniyuki)

66 国宝 短刀 銘 左 筑州住(号 じゅらく(太閤左文字))National Treasures Tantō Signed Sa Chikushū jū(Juraku(Taikō Samonji))

67 重要美術品 太刀 銘 長谷部国信(号 からかしわ)Important works of fine arts Tachi Signed Hasebe kuninobu (Karakashiwa)

68 重要美術品 太刀 銘 国俊 Important works of fine arts Tachi Signed Kunitoshi

69 重要美術品 太刀 銘 来国俊 元享元年十二月日 Important works of fine arts Tachi Signed Rai Kunitoshi December 1321

70 重要文化財 太刀 銘 正恒 Important Cultural Properties Tachi Signed Masatsune

71 小太刀 銘 一 Kodachi Signed Ichi

72 小太刀 銘 長光 Kodachi Signed Nagamitsu

76 太刀 銘 備州長船倫光 Tachi Signed Bishū Osafune Tomomitsu

78 刀 無銘 行光 Katana Unsigned Yukimitsu

79 脇差 無銘 大進房 Wakizashi Unsigned Daishinbō

黒呂色塗鞘竹に雀紋金具献上拵 Uesugi family Daishō Koshirae

80 刀掛 黒呂色三葉葵紋枝菊蒔絵刀掛 Katana kake Uesugi family sword rack

81_重要美術品 刀 無銘 正宗(名物 武蔵正宗)Important works of fine arts Katana Unsigned Masamune (Musashi Masamune)

82 刀 銘 村正 Katana Signed Muramasa

86 脇差 銘 (菊紋)山城守藤原国清 Wakizashi Signed Kikumon Yamashiro no kami Fujiwara Kunikiyo

87 脇差 銘 筑前守信秀 慶応三年六月日 Wakizashi Signed Chikuzen no kami Nobuhide June 1867

特別展「年越し新春刀剣展 ~我が家の名刀・刀装具~」

会 期

2024(令和 6) 年 12 月 20 日(金)~ 2025(令和 7)年 1 月 20 日(月)

閉室日:毎週火曜日、12/29(日) ~ 1/3(金)。ただし1月1日(祝日)(午前10時 ~午後3時 (入室は午後2時30分まで))は臨時開室日となります。

会 場

松本市立博物館 2階特別展示室

開館時間

9:00 ~ 17:00(最終入室は16:30まで)

観覧料

無料

展覧会概要

今回の展示は松本市立博物館と日本美術刀剣保存協会長野県南支部の共同開催で行われ、会員の所蔵刀45点と刀装具など合わせて約100点を無料で展示公開します。各会員が厳選した愛刀の中には、「来国行」「来国俊」「来國次」といった鎌倉時代の来派の名刀や「福岡一文字」「片山一文字」といった備前の名刀、また、松本平で作られた江戸時代の名刀、工芸の粋を凝らした刀装具なども展示します。現在日本で最も優れた刀匠「宮入法廣」氏が松本城400年祭を記念して作刀した太刀も展示し、1月12日には刀匠を迎えて座談会を開きます。1月11日13日にはギャラリートークを、11日から13日には会員が常駐して刀に関する皆様の質問にもお答えします。刀剣が好きな人もそうでない人も必ず新しい発見があると思いますのでぜひ会場にお越しください。

関連イベント

座談会「刀匠に聴く」

講師 宮入法廣氏(刀匠)

日時 1月 12 日(日)午後1時 30 分~3 時

会場 松本市立博物館 講堂

定員 80名(申込み不要、先着順)

料金 無料

刀剣よろず相談所

講師 日本美術刀剣保存協会長野県南支部の会員

日時 1月 11 日(土)・12 日(日)・13 日(祝)午前10 時~正午

会場 松本市立博物館 2階特別展示室

料金 無料

ギャラリートーク

日時 ①1 月 11 日(土)午後 1 時 30 分~2 時 30 分 ②1 月 13 日(祝)午後 1 時 30 分~2 時 30 分

料金 無料

申込み 不要

お問い合わせ

松本市立博物館

TEL 0263-32-0133

FAX 0263-32-8974

企画展「生物多様性と松本ーすぐとなりにあるワンダーランドー」

会 期

2024(令和 6) 年 7 月 6 日(土)~ 9 月 2 日(月)

閉室日:毎週火曜日、ただし8月13日火曜日は臨時開室日となります。

会 場

松本市立博物館 2階特別展示室

開館時間

9:00 ~ 17:00(最終入室は16:30まで)

観覧料

大人 800円 (600円)

大学生・市内在住の70歳以上の方 600円 (500円)

高校生以下 無料

※( )内は団体20名以上の料金

※本展観覧券で3階常設展示室もご覧いただけます。

展覧会概要

世界にはさまざまな姿形をした生きものたちがいます。彼らは互いに食べたり、利用した

り、競合したりと影響しあいながら生活しています。このような生きもの同士の違いと、そ

のつながりを「生物多様性」といい、私たち人間はそこからさまざまな恵みを得て暮らして

います。しかし、近代以降の人間の活動により、生物多様性は急速に失われ始めました。

私たちの暮らす日本は、世界でも有数の生物多様性の高い地域「ホットスポット」です。

そして松本市とその周辺は、高山から平地まで広がる多様な環境にさまざまな生きものが

生息していることから、全国的に見ても生物多様性が高い地域、「ホットスポット」の中の

「ホットスポット」と言えます。「松本市の宝」ともいえる生物多様性を紹介する企画展示

です。

第1章 生物多様性とは

多様性(diversity)という言葉のとおり、生きものたちの姿形や性質など多種多様です。

そんな多様性がどう形作られるのかと、生物多様性を考えるうえで重要な 3 つの視点を、

国内外のさまざまな生きものを通じて紹介します。

写真家・山口大志氏による南米・アマゾンの生きものの写真作品も展示しています。

第2章 生物多様性の恵み

私たち人間は、日ごろから生きものやその生態系からさまざまな恵みを受けて生活しています。

「生態系サービス」と呼ばれるその恩恵を松本市に関係のあるものなどから紹介します。

第3章 生きものあふれる松本

松本市には具体的にどのような生態系と生きものが息づいているのでしょうか?

市内で特徴的で観察しやすい自然がある場所と、そこに暮らす生きものを紹介します。

第4章 変わりゆく環境

私たち人間の手で急速に失われつつある生物多様性。そんな変わりゆく松本市の環境・生

きものたちを紹介します。

第5章 未来に向けて

人間の営みの中で複雑に関わり合う生物多様性。では生物多様性を守るために我々がで

きることとは、どんなことでしょうか?

企画展関連イベント

講演会 1「松本市のアリとくらす虫たち・その魅力と現状」

講師 小松貴氏(昆虫学者)

日時 7月 20 日(土)午後1時 30 分~3 時

会場 松本市立博物館 講堂

定員 80名(要申込み)

料金 無料

申込み LoGo フォーム(下記 URL)より7月17日(水)までにお申込みください。

https://logoform.jp/form/N7tm/622342

※申込み多数の場合は抽選となります。

抽選となった場合の可否は18日(木)までにメールにてお知らせします。

講演会 2「生物多様性研究最前線」

講師 東城幸治氏(信州大学副学長・理学部教授)

日時 8月 17 日(土)午後1時 30 分~3 時

会場 松本市立博物館 講堂

定員 80名(要申込み)

料金 無料

申込み LoGo フォーム(下記 URL)より8月9日(金)までにお申込みください。

https://logoform.jp/form/N7tm/622406

※申込み多数の場合は抽選となります。

抽選となった場合の可否は13日(火)までにメールにてお知らせします。

自然観察会1「国蝶オオムラサキを見よう!~アルプス公園・蝶の観察会~」

日時 7 月 13 日(土)午前 8 時 30 分~10 時 30 分

集合 アルプス公園・森の入口広場

定員 15 名(要申込み)

料金 無料

申込み LoGo フォーム(下記 URL)より7月10 日(水)までにお申込みください。

https://logoform.jp/form/N7tm/622437

※申込み多数の場合は抽選となります。

抽選となった場合の可否は11日(木)までにメールにてお知らせします。

自然観察会2「空飛ぶ宝石を探そう!~8月はハチの観察会~」

日時 8月3日(土)午前9時~10 時 30 分

集合 アルプス公園・森の入口広場

定員 15 名(要申込み)

料金 無料

申込み LoGo フォーム(下記 URL)より7月 26 日(金)までにお申込みください。

https://logoform.jp/form/N7tm/622555

※申込み多数の場合は抽選となります。

抽選となった場合の可否は 30 日(火)までにメールにてお知らせします。

ギャラリートーク

日時 ①7 月 27 日(土)午後2時~3時 ②8 月 10 日(土)午後2時~3時

料金 本展観覧料

申込み 不要

お問い合わせ

松本市立博物館

TEL 0263-32-0133

FAX 0263-32-8974

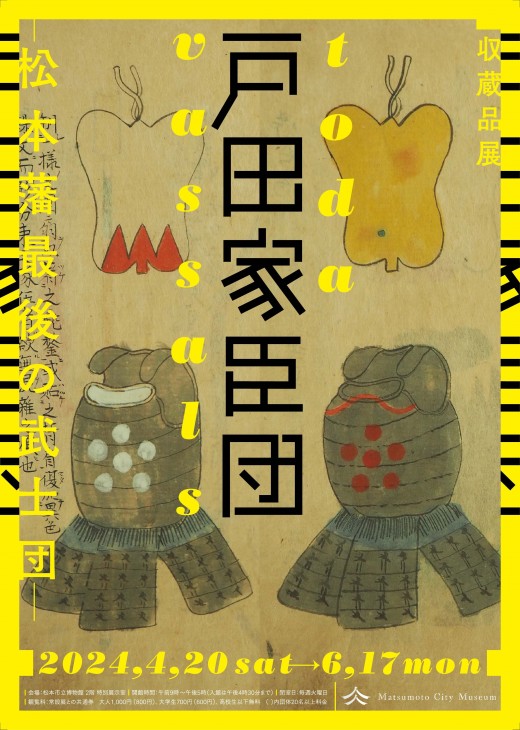

令和6年度企画展「収蔵品展 戸田家臣団―松本藩最後の武士団―」

当館移転後初となる収蔵品展です。150年以上にわたり松本藩を支え続けた戸田家臣団の軌跡とともに、当館自慢の資料をぜひご覧ください。

会期

令和6年4月20日(土)~6月17日(月)

閉室日・毎週火曜日

会場

松本市立博物館 2階特別展示室

開館時間

午前9時~午後5時

(入館は午後4時30分まで)

観覧料

大人

1,000円(800円)

大学生・市内在住の70歳以上の方

700円(600円)

高校生以下

無料

※()内は団体20名以上の料金

※本展観覧券で3階常設展もご覧いただけます。

展覧会概要

昨年10月に移転した松本市立博物館が建つ松本城三の丸は、かつて松本藩主に仕えた武士たちが暮らした「武家地」にあたります。

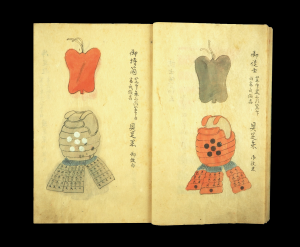

江戸時代、松本藩の陰には国や藩主を支える家臣たちがいました。当館では、最も長く松本藩主をつとめた大名・戸田家のほか、その家臣たちに由来する資料を多く収蔵しています。

本展では当館収蔵資料を中心に、松本藩主・戸田家に仕えた個性的な家臣たちが「家臣団」として1つにまとまり、主君とともに激動の時代を生きた姿を紹介します。

第1章 引っ越し大名戸田家

戸田家は全国でも指折りの転封回数を誇る「引っ越し大名」でした。転封により、各地から家臣が登用され、戸田家臣団が形成されました。

第2章 戸田家臣団

戸田家に仕えた家臣たちは、実にバラエティに富んでいます。彼らは、それぞれの役割や特徴を持ちながらも、主君を支える「家臣団」として組織的にまとまりました。

第3章 発掘調査で見る家臣の暮らし

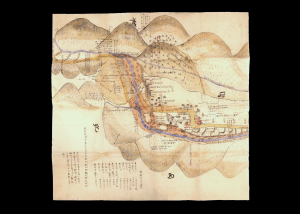

近年、市街地の開発に伴う発掘調査によって、松本城三の丸の武家地の様子が明らかになりつつあります。三の丸各地で行われた発掘成果から、家臣たちの息遣いが現代によみがえります。

第4章 激動の幕末

江戸時代末期、慌ただしい社会情勢に翻弄され、戸田家臣たちも各地の警固や戦闘に駆り出されました。戸田家臣団が直面した幕末・維新の動乱の軌跡をたどります。

第5章 その後の家臣

廃藩置県によって戸田家による松本統治が終わりを迎え、家臣たちもそれぞれの場所で新たな生活を送りました。彼らの想いや営みが後世の私たちにもたらしたものに迫ります。

関連イベント

記念講演会「松本藩主の謎と真実―松平丹波守を知っていますか―」

講師 山本英二氏(信州大学人文学部教授)

日時 5月18日(土)午後1時30分~3時

会場 松本市立博物館 講堂

定員 80名

料金 無料

申込み LoGoフォーム(下記URL)より5月12日(日)までにお申込みください。

https://logoform.jp/form/N7tm/511521

※申込み多数の場合は抽選となります。

抽選となった場合の可否は13日(月)までにメールにてお知らせします。

武家地散策「家臣たちが暮らした場所」

内容 企画展担当学芸員によるまち歩き講座を行います。

日時 ①5月25日(土)午前10時~正午

②5月26日(日)午前10時~正午

場所 松本市立博物館 ポケットパークにて集合・解散

定員 各回10名

料金 無料

持ち物 飲み物、動きやすい服装

申込み LoGoフォーム(下記URL)より5月19日(日)までにお申込みください。

https://logoform.jp/form/N7tm/512150

※申込み多数の場合は抽選となります。

抽選となった場合の可否は20日(月)までにメールにてお知らせします。

甲冑着付け体験

日時 ①4月27日(土)~29日(月)

午前10時~午後3時

②5月3日(金)~6日(月)

午前10時~午後3時

会場 松本市立博物館 交流学習室

料金 無料

申込み 不要

ギャラリートーク

日時 ①4月20日(土)午後2時~3時

②5月11日(土)午後2時~3時

③6月16日(日)午後2時~3時

料金 観覧料

申込み 不要

お問い合わせ

松本市立博物館

TEL 0263-32-0133

FAX 0263-32-8974

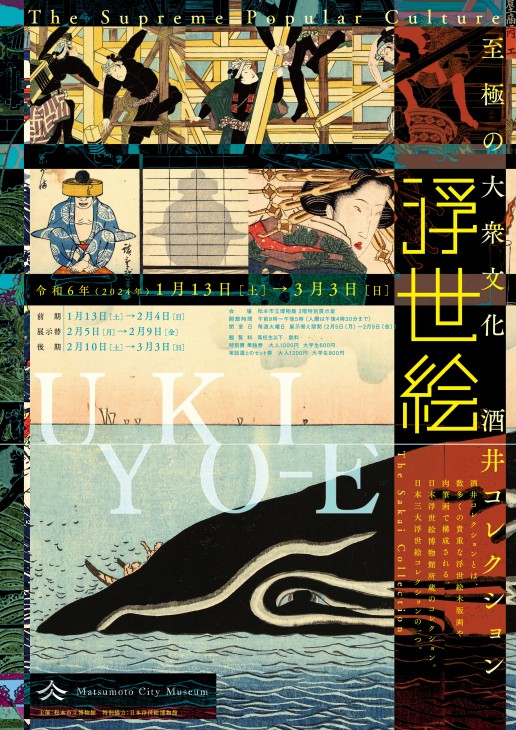

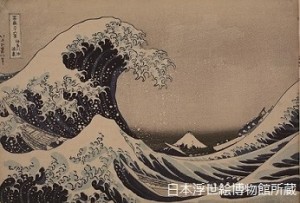

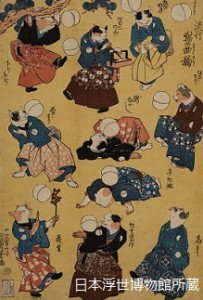

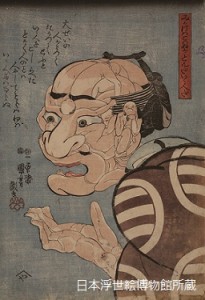

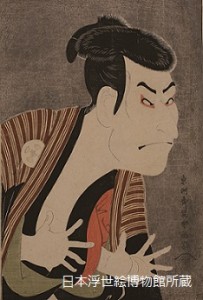

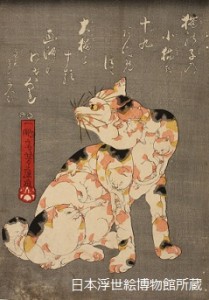

令和5年度新博物館特別展 「至極の大衆文化 浮世絵 ―酒井コレクション―」【開催終了】

1 特別展概要

国内外から高い評価を受け、現代では芸術作品として多くの人を魅了している浮世絵。しかし、江戸時代には庶民から広く親しまれる大衆文化でした。

浮世絵が誕生した江戸時代、その主たる購買層は庶民でした。そのため、庶民にとって身近で親しみやすく、可愛らしさや面白さも含んだ多様な作品が生み出されていきました。そんな浮世絵を制作していたのも彫師や摺師といった一般の職人たちでした。浮世絵はまさに庶民が作り、庶民が育てあげた「大衆文化」であったといえます。

本展では、日本三大コレクションの一つといわれる日本浮世絵博物館所蔵の「酒井コレクション」を展示します。江戸時代の庶民が作り上げた「至極の大衆文化」浮世絵の素晴らしさを感じてください。

2 会期

令和6年1月13日(土)~3月3日(日)

【前期】令和6年1月13日(土)~2月4日(日)

【展示替】令和6年2月5日(月)~2月9日(金)

【後期】令和6年2月10日(土)~3月3日(日)

3 開館時間

午前9時~午後5時(入館は午後4時30分まで)

4 閉室日

毎週火曜日、展示替え期間(令和6年2月5日(月)~2月9日(金))

5 会場

松本市立博物館 2階特別展示室

6 観覧料

⑴ 特別展単独券

ア 大人(18歳以上) 1,000円

イ 大学生等 600円

ウ 団体料金【大人(18歳以上)】 800円

エ 団体料金【大学生等】 400円

⑵ 常設展・特別展セット券

ア 大人(18歳以上) 1,200円

イ 大学生等 800円

ウ 団体料金【大人(18歳以上)】 1,000円

エ 団体料金【大学生等】 600円

7 展示資料

1月13日~22日の期間のみ展示

前期展示

前期展示

2月10日~19日の期間のみ展示

後期展示

8 主催

松本市立博物館

9 特別協力

日本浮世絵博物館

10 関連事業について

⑴ 「日本浮世絵博物館」と「松本市立博物館」の両館で、観覧料の相互割引を実施します。

※大学生以上のみ対象、100円割引

※ 「至極の大衆文化 浮世絵 ―酒井コレクション―」開催期間(令和6年1月13日~3月3日)のみ対象

⑵ 「日本浮世絵博物館ミュージアムショップ まつもと伊勢町店」連携

松本市立博物館の特別展チケットを提示すると、ポストカードをプレゼントします。

まつもと伊勢町店住所:中央2丁目3-25

⑶ ギャラリートーク【開催終了】

ア 内容:市立博物館学芸員によるギャラリートークを実施します。

イ 日時:会期中土曜日の午後2時~

ウ 料金:特別展観覧料

⑷ 講演会「浮世絵の魅力と楽しみ方」【開催終了】

ア 内容:日本浮世絵博物館学芸員・五味あずさ氏より浮世絵の魅力と楽しみ方についてお話いただきます。

イ 日時:1月21日(日)午後1時30分~3時

ウ 料金:無料

エ 講師:日本浮世絵博物館学芸員 五味 あずさ氏

オ 会場:市立博物館 講堂

カ 定員:80名

キ 申込み:LoGoフォーム(下記URL)よりお申込みください。

https://logoform.jp/form/N7tm/375588

※令和6年1月14日(日)までにお申込みください。

⑸ キャンドルナイト【開催終了】

ア 内容:江戸時代は蝋燭を灯りとして生活していました。そんな江戸時代の明るさを「行燈」で再現します。

イ 日時:1月26日(金) 午後5時~8時

ウ 料金:無料

エ 会場:市立博物館 ポケットパーク

⑹ 和紙の「行燈」作り講座【開催終了】

ア 内容:キャンドルナイトに展示する、和紙を使用した行燈を制作します。

イ 日時:1月20日(土) 午前9時~12時

ウ 料金:500円

エ 会場:市立博物館 会議室2、講堂

オ 定員:10組

カ 対象:小学生以上(小学生は保護者同伴)

キ 講師: 松本市地球温暖化防止市民ネットワーク

ク 持ち物:筆記用具、飲み物

ケ 申し込み:LoGoフォーム(下記URL)よりお申込みください。

https://logoform.jp/form/N7tm/402882

※令和5年12月24日(日)までにお申し込みください。

⑺ 江戸のおもちゃ作り講座【開催終了】

ア 内容:江戸時代のおもちゃである「極楽とんぼ」「カラクリ屏風」「立体知恵の輪」を作ります。

イ 日時:2月4日(日) 午後1時30分~4時30分

ウ 料金: 無料

エ 講師:松本市地球温暖化防止市民ネットワーク

オ 会場:市立博物館 会議室2、講堂

カ 定員: 子ども10名まで

キ 対象:小中学生(保護者同伴)

ク 持ち物:筆記用具、飲み物

ケ 申し込み:https://logoform.jp/form/N7tm/421224

※令和6年1月21日(日)までにお申し込みください。

⑻ 浮世絵信州名所めぐり旅【開催終了】

ア 内容:信州の風景を描く浮世絵の中の名所を探索します。学芸員解説のもと、バスで各所を回ります。

イ 日時:2月25日(日)午前9時~午後4時30分

ウ 料金:1000円(昼食代は各自ご用意ください。)

エ 講師:市立博物館 学芸員

オ 集合場所:市立博物館 ポケットパーク

カ 定員:15名

キ 申し込み:LoGoフォーム(下記URL)よりお申込みください。

https://logoform.jp/form/N7tm/378093

※令和6年2月18日(日)までにお申し込みください。

⑼ 永谷園のお茶漬け浮世絵カード展示

ア 内容:永谷園のお茶漬けも浮世絵も、ともに庶民の暮らしの中で愛されてきたものです。そんなお茶漬けに入っている東海道五十三次のカードを博物館で展示します。また、過去にお茶漬けに入れていた葛飾北斎のカード等についても併せて展示します。

イ 期間:浮世絵展 開催期間中

ウ 会場:市立博物館 図書情報室

⑽ 浮世絵で遊ぼう!【開催終了】

ア 内容:浮世絵に描かれている玩具絵を体験する講座です。今回は、浮世絵から多くのパーツを切り抜き、立体的に組み立てる「立板古」を体験します。

イ 日時:1月14日(日) 午後2時~4時

※令和5年12月17日(日)にも開会前イベントとして実施します

ウ 料金:500円

エ 講師:市立博物館 学芸員

オ 会場:市立博物館 講堂

カ 定員:10名

キ 対象:小学生以上(小学生は保護者同伴)

ク 持ち物:はさみ

ケ 申し込み:LoGoフォーム(下記URL)よりお申込みください。

https://logoform.jp/form/N7tm/375566

※令和5年12月17日(日)開催のものは12月10日(日)までにお申し込みください。

※1月14日(日)開催のものは1月7日(日)までにお申し込みください。

⑾ 浮世絵の摺り体験講座【開催終了】

ア 内容:浮世絵の彫り・摺りの実演と摺り体験を行います。

イ 日時:2月10日(土)13時30分~16時30分

2月11日(日)9時~12時、13時30分~16時30分

2月12日(月・祝)9時~12時、12時45分~15時10分

ウ 料金:2,000円

エ 講師:匠木版画工房 朝香 元晴氏

オ 会場:市立博物館 講堂・交流学習室

カ 定員:各20名

キ 対象:小学生以上(小学生低学年以下は保護者同伴)

ク 服装:汚れてもいい服装でお越しください

ケ 申し込み:LoGoフォーム(下記URL)よりお申込みください。

https://logoform.jp/form/N7tm/375656

※令和6年2月4日(日)までにお申し込みください。

⑿ 浮世絵の絵本を作ろう!【開催終了】

ア 内容:イラストレーターが書いた絵本の線画に色を塗り、オリジナル絵本を作る講座です。

イ 日時:1月28日(日)午前9時~午前11時

ウ 料金:500円

エ 講師:絵本作家 まつした さゆり氏

オ 会場:市立博物館 交流学習室

カ 定員:20名

キ 対象:5歳以上(小学生以下は保護者同伴)

ク 申し込み:LoGoフォーム(下記URL)よりお申込みください。

https://logoform.jp/form/N7tm/375654

※令和6年1月21日(日)までにお申込みください。

⒀ 浮世絵メイク講座【開催終了】

ア 内容:以下の期間中に、浮世絵展のチケットの半券を持っていろはに行くと和風メイクをし、浮世絵顔出しパネルで写真撮影ができます。

イ 期間:1月28日(日)、2月4日(日)

ウ 料金:無料

エ 講師・場所:和装いろは(大手4-1 ナワテ通り商店街)

オ 対象:中学生以下(小学校低学年以下は保護者同伴)

⒁ 親子で楽しむ版画講座【開催終了】

ア 内容:修正液を用いた新しい版画です。ぜひ親子でお楽しみください。

イ 日時:2月18日(日) 午後2時~4時

ウ 料金:500円

エ 講師:版画家 田嶋 健氏

オ 会場:市立博物館 交流学習室

カ 定員:10組

キ 対象:小学生以上の親子

ク 服装:汚れてもいい服装でお越しください

ケ 申し込み:LoGoフォーム(下記URL)よりお申込みください。

https://logoform.jp/form/N7tm/375655

※令和6年2月11日(日)までにお申し込みください。

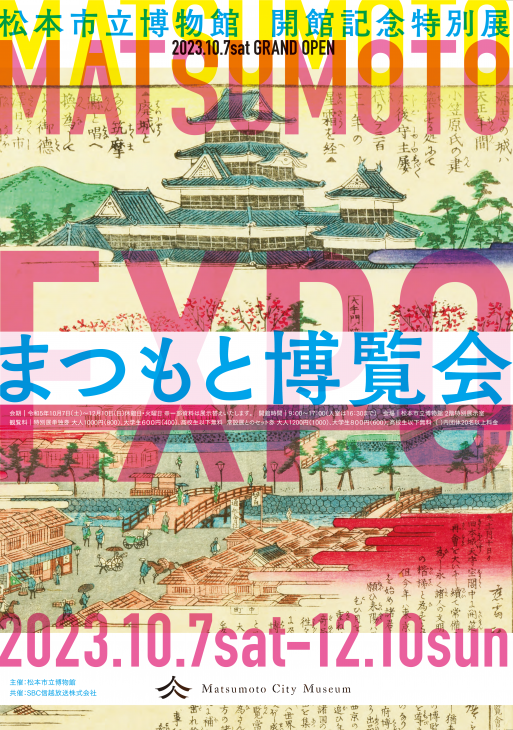

松本市立博物館開館特別展「まつもと博覧会」

松本市立博物館では10月7日リニューアルオープンに合わせ、特別展「まつもと博覧会」を開催いたします。詳しくは10月1日オープン予定の本サイトをご確認ください。

会期

令和5年10月7日(土)~12月10日(日) 休館日・火曜日

※一部資料は展示替えいたします。

開館時間

9:00~17:00(入室は16:30まで)

観覧料

特別展単独券 大人1000円(800)、大学生600円(400)、高校生以下無料

常設展とのセット券 大人1200円(1000)、大学生800円(600)、高校生以下無料

※()内団体20名以上料金

会場

松本市立博物館 2階特別展示室

お問い合わせ

松本市立博物館

℡ 0263-32-0133

FAX 0263-32-8974

新博物館 ウィンドーギャラリー展示紹介

現在、新博物館のウィンドーギャラリーでさまざまな展示をしています。

今回は展示の様子を少し紹介したいと思います。

1 松本まるごと博物館分館紹介

まるごと博物館分館を紹介するコーナーです。

各分館に関する展示品及び外観写真を展示しています。

松本市立博物館・旧開智学校は現在休館中ですが、その他の分館は開館しておりますので、是非足をお運びください。

2 召田薬師堂 仏像展示【終了しました】

四賀・召田薬師堂から借用した「薬師如来像」「十二神将像」を展示しているコーナーです。

今回展示中の仏像は普段は地域の方が保存しており、公開されていない貴重な文化財です。

本コーナーの展示は11月3日(木)までとなります。是非お早めにご覧ください。

【終了しました】再開! ミニパネル展示「松本市立博物館のこれまで、そして、これから」

![]() 松本市立博物館では、現在の建物とともに歩んだ活動の記録と新博物館の情報などを展示するミニパネル展示をロビーにて3月18日まで開催。多くの来館者のみなさまに楽しんでいただきました。

松本市立博物館では、現在の建物とともに歩んだ活動の記録と新博物館の情報などを展示するミニパネル展示をロビーにて3月18日まで開催。多くの来館者のみなさまに楽しんでいただきました。

この度好評につき、展示エリアを移動して、同パネル展示を3月末の閉館まで再展示します。

会期

3月24日(水)から3月31日(水)まで

会場

松本市立博物館 2階特別展示室

開館時間

午前8時30分から午後5時まで

(入館は午後4時30分まで)

観覧料

無料

※come(calm) to matsumoto キャンペーン中につき、松本市立博物館内すべての展示室を無料で観覧いただけます。

お問い合わせ

松本市立博物館

〒390ー0873 長野県松本市丸の内4番1号

電話:0263ー32ー0133 FAX:0263ー32ー8974

✉この担当課にメールを送る

【終了しました】「収蔵資料大公開展」(7月11日~3月21日)

松本市立博物館は、今年で開館114年!

長い歴史の中で約12万点にものぼる資料を収集・保存してきました。

本展では、それらの資料の中から選りすぐりの資料を5テーマに分けて一挙大公開します。

各展覧会紹介

武士の世界【7月11日(土)~8月23日(日)】

江戸時代、松本を治めていた松本藩主やその家臣たちが身に着けていたとされる甲冑(かっちゅう)を中心に、刀剣や小笠原家に伝わるひな道具なども展示します。これらの資料を通して武士の勇壮な姿や洗練された美をお楽しみください。

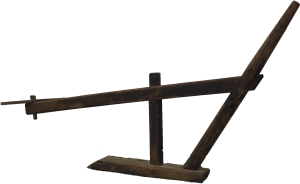

博物館の逸品Ⅰ~農耕用具コレクション~

【9月5日(土)~10月4日(日)】

当館には、長床犂(ちょうしょうり)と無床犂(むしょうり)の長所をもとに改良された短床犂(たんしょうり)など、先人が工夫を凝らした農耕用具が、重要有形民俗文化財として収蔵されています。ぜひ足をお運びいただき、先人たちの足跡や知恵に触れてください。

生活と色~暮らしを彩る意匠~

【10月17日(土)~11月29日(日)】

本展では、手のひらサイズのコレクション群を中心に、装身具、伝統工芸品、印刷物など暮らしに関わる資料を展示します。小さな世界に広がる彩り豊かな意匠をお楽しみいただけましたら幸いです。

博物館の逸品Ⅱ~民間信仰資料コレクション~

【12月12日(土)~2021年1月11日(月・祝)】

当館所蔵の重要有形民俗文化財「民間信仰資料コレクション」は松本及びその周辺地域の、農耕を中心とした民間信仰に関する資料からなるコレクションです。人々の生活に寄り添い続けた信仰用具から、素朴で力強い祈りを感じてください。

年中行事【2021年1月23日(土)~3月21日(日)】

年中行事とは、昔から一年の中で特に日を定めて行われてきた身近な祭りの数々です。松本では、江戸時代後期に藩の殖産興業政策により武家で始まったとされる押絵雛や、各地で行われていたヒトガタ、流し雛などが流行しました。松本を代表する特産品となった、これらの人形たちをとおして、昔の人々の思いや松本の城下町風情に触れてみませんか?

休館日

2020年12月29日(火)から2021年1月3日(日)まで

観覧料

通常観覧料 大人200円(700円)、小中学生100円(300円)

※( )内は、国宝松本城との共通券料金

会場

松本市立博物館 2階特別展示室

お問い合わせ

松本市立博物館

TEL 0263-32-0133

FAX 0263-32-8974