季節展示「ひなまつり」を開催します

季節展示「ひなまつり」を開催します

馬場家住宅では、古民家の風情を皆様に満喫していただくことを目的に、季節に合わせた生活行事にかかわる展示を行っています。

2月から4月にかけては、季節展示「ひなまつり」を開催します。

馬場家住宅に保存されている押絵びなをはじめ、市内の人形店、ベラミ人形店の提供で多彩な押絵びなを飾るほか、段飾りの座りびなを展示します。

江戸時代に建てられた古民家の風情のなかで、松本ならではの「ひなまつり」をお楽しみください。

展示期間

令和8年2月14日(土)から令和8年4月6日(月)まで

展示時間

午前9時から午後5時まで

なお、入館は、午後4時30分までにお願いします。

展示会場

馬場家住宅 主屋

観覧無料

いつでも、どなたでも、無料です。

休館日

毎週、火曜日が休館日です。

なお、2月23日(月)の「天皇誕生日」、

3月20日(金)の「春分の日」は、開館しています。

新年を迎える「門松」です

馬場家住宅の「門松」

新年を寿ぐ「門松」です。

どこかに「笑顔」があります。

わかるかな。

1月15日頃まで飾っています。

ぜひ、間近にご覧ください。

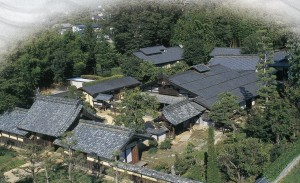

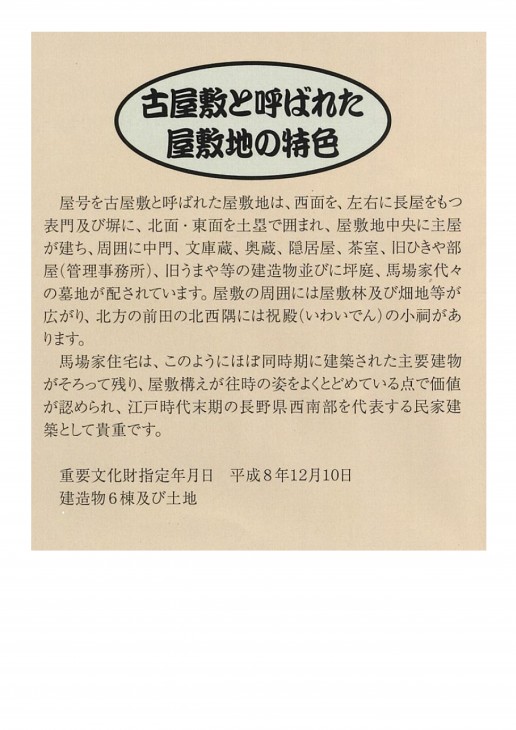

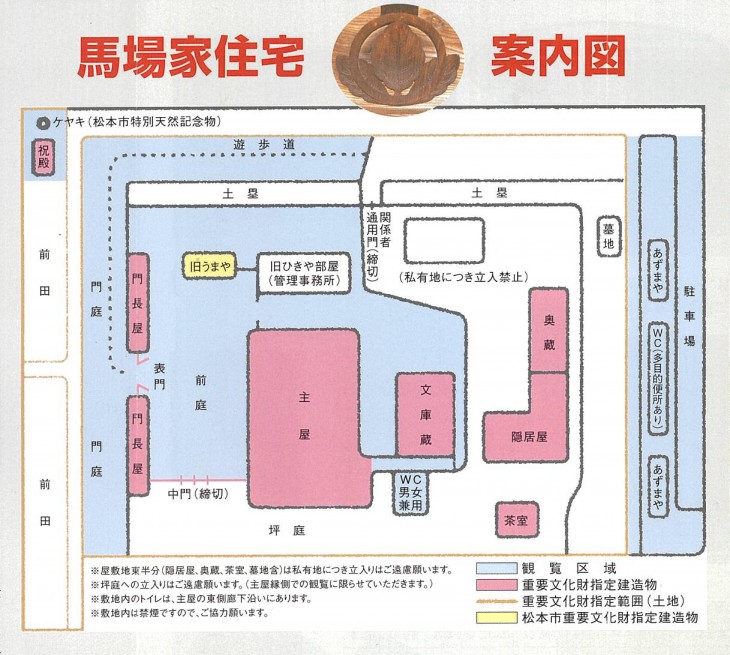

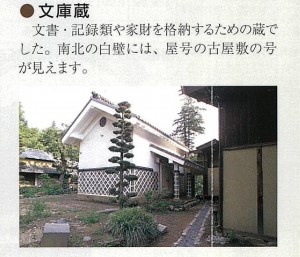

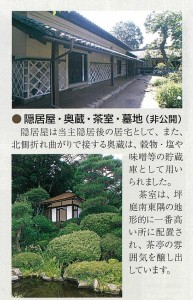

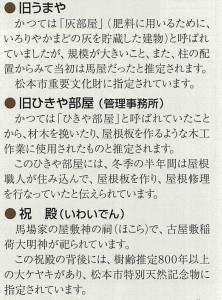

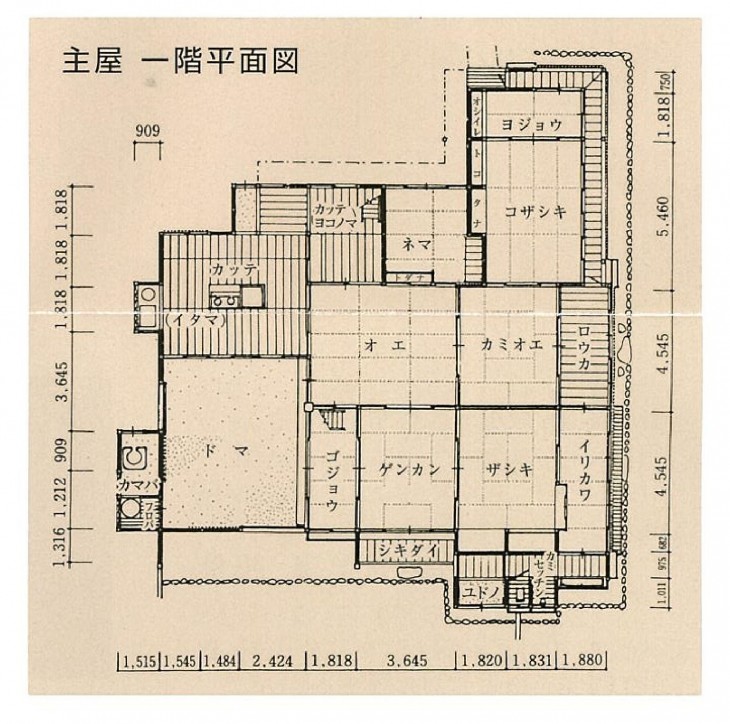

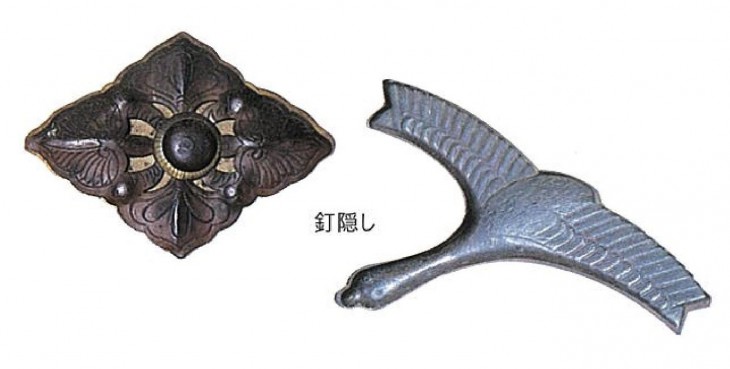

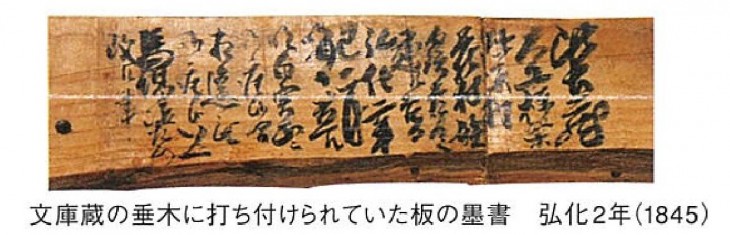

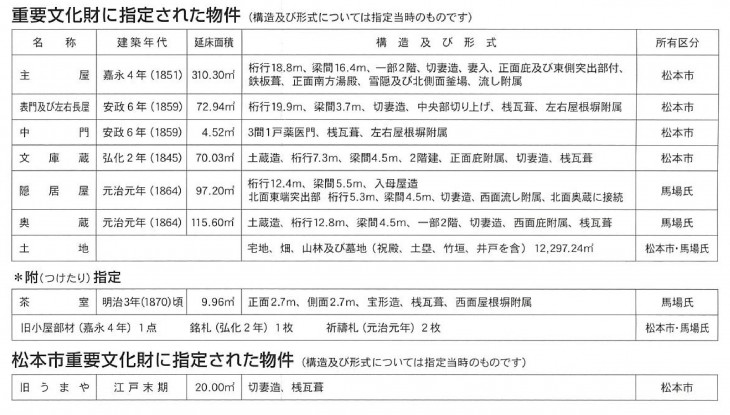

重要文化財馬場家住宅のリーフレット

リーフレットの内容

「館内ウォークラリー」を開催しています

当館では、

馬場家住宅をより深く知ってもらうため、

館内ウォークラリーを開催しています。

ワークシートに書かれている全部で10か所の

チェックポイントの内、

6か所以上めぐった方には、

当館特製のしおりをプレゼント♪

ゲーム感覚で館内をめぐりながら、

馬場家住宅についてもっと知っちゃいましょう!

チェックシートには、

「見どころ」がまとまっています。

チェックシートは、資料としてお持ち帰りください。

実施日時

開館時間中

会 場

馬場家住宅

料 金

いつでも、どなたでも無料です。

申込み

不要です。直接ご来館ください。

必要品

チェックポイントの達成を確認するため、デジタルカメラやスマートフォン、カメラ機能付きの携帯電話を使用します。

お手数ですが、ご持参ください。