「冬の野鳥観察会開催のお知らせ」

山と自然博物館では「冬の野鳥観察会」を開催します。

日 時 令和8年2月14日(土)午前9時00分~午前11時00分

場 所 アルプス公園内園路(集合:山と自然博物館)

講 師 丸山隆氏(元信州野鳥の会会長)

参加料 無料

持ち物 野外を歩きやすい服装、筆記用具、雨具、帽子、水筒、あれば双眼鏡など

定 員 15名(応募多数の場合は抽選になります)

申込み 令和8年1月6日(火)9時から31日(土)まで下記二次元コードかこちらの申込みフォームからお申込みください。

昨年の観察会の様子はこちら

アルプス公園の自然:ヒレンジャクとキレンジャク

キレンジャク 学名:Bombycilla garrulus

ヒレンジャク 学名:Bombycilla japonica

スズメ目レンジャク科

冬鳥たちが移動を始める時期、動物園近くでレンジャクの群れを観察できた。

尾の先端が黄色いのがキレンジャクで、赤い(緋色)のがヒレンジャク。共に大陸から渡ってくる冬鳥で一緒に群れることもあるが、キレンジャクは北半球に広く生息するのに対し、ヒレンジャクは極東地域にしか生息しない。観察した群れはほとんどがヒレンジャクで、キレンジャクは数羽しかいなかった。

漢字では「連雀」と書くとおり基本的には群れていて、甲高い「ヒィーヒィー」という鳴き声も特徴的なので、知っていればすぐに分かる。

アルプス公園の自然:エゾビタキ

鳥の仲間には季節に応じて日本にやってくる渡り鳥が多くいる。繁殖のため春から秋にかけ日本で見られる鳥を「夏鳥」、越冬のため秋から春にかけ見られる鳥を「冬鳥」と呼ぶ。そして、渡りの途中で日本に立ち寄り、春か秋の短い期間だけ見られる鳥を「旅鳥」と呼ぶ。

エゾビタキも旅鳥の1種で、秋の公園で見ることができる。胸にある縦斑が特徴で、公園内で見られる近縁種のコサメビタキ(夏鳥)と見分けるポイントになる。ヒタキの仲間には英語で「フライキャッチャー」と呼ばれる一群がいて、枝から飛び出して、飛んでいる昆虫を空中で捕まえる姿が観察できる。上の写真も、そうやって狩りをしている最中だった。

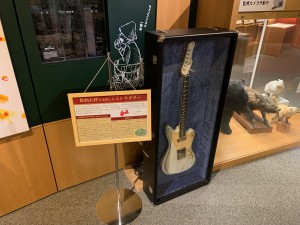

展示紹介:松枯れ材を活用したエレキギター

アカマツは、松本市の「市の木」にも指定される、市民にとって馴染み深い樹木ですが、近年、市内では松枯れの被害が深刻化しています。松枯れの被害にあった木材は有効活用されず放置されたり、焼却処分されたりすることがほとんですが、市内の企業がエレキギターの材として有効活用する取組みを行っています。そのギターの1つが松本市に寄贈されました。人と自然の関わり、木材の利用を伝える資料として、山と自然博物館で展示中です。

松本産アカマツ・ギタープロジェクトとは?

市内のギター製造会社、(株)ディバイザーでは、松枯れにより止むを得ず伐採したアカマツを用いたエレキギターを作り、販売しています。きっかけは、社員が市内の山林で、松枯れ被害の対策に携わったことでした。 「松枯れ被害など、地域の環境に関心を持つきっかけをつくりたい」という想いから、通常はギターに使用しないアカマツ材の、しかも松枯れ被害にあった取扱いの難しい木材を用いて、試行錯誤の末に完成させました。通常は避ける木材の節や虫食いの跡をデザインに取り入れ、松枯れ材によく見られる青みがかった染みをあえて生かした塗装を施すことで、個性的な印象の「アカマツギター」が完成しました。

松枯れとは

健康なマツが急激に枯れていく病気です。原因は線虫という小さな生物(マツノザイセンチュウ)の寄生により、根から吸い上げた水を通す仮道管が詰まってしまうことです。この線虫は、マツノマダラカミキリの体内にいて、カミキリがマツの新葉をかじると、そこからマツに感染・増殖します。そして枯れたマツにカミキリが産卵し、翌年の初夏には線虫に寄生された新成虫が羽化します。この線虫は、従来日本にはいませんでしたが、外国からの輸入木に寄生しており、そこからマツノマダラカミキリに寄生したといわれています。

アルプス公園の自然:カマキリモドキ

三角形の頭、長く伸びた胸部、鎌状になった前脚…カマキリと共通した特徴を持ったこの昆虫は、カマキリモドキと呼ばれている。分類としてはアリジゴクで知られるウスバカゲロウに近い完全変態昆虫で、不完全変態のカマキリとは縁遠い。大きさや色合いもカマキリとは全然違っていて、むしろハチに擬態しているのではないかとも言われている。それでもこれほどの共通点を持つのは「前脚を使って獲物を捕食する」という目的のための収斂進化の賜物だ。

夜の灯火に集まってくるのを探す以外では見つけるのが中々困難な昆虫だが、写真の個体は出勤時に車の中に飛び込んでくるという思いがけない出会いをした。車内の写真ではそれっぽくないので、近場の葉の上に移すという若干のズルをしている。いつどんなチャンスがあるか分からないので、中々カメラは手放せない。

アルプス公園の自然:アリスアブの仲間

博物館前の広場で、金色に輝くアブを複数見つけた。アリスアブというアブの仲間だ。「アリス」という文字をみると何だか可愛らしい印象を受けるが、漢字で書くとすると「蟻巣」で、アリの巣の中で成長するアブの仲間である。

アリスアブは見た目が似た種が多いが、腹部の模様と、寄主であるクロヤマアリFormica japonicaの巣が周辺にあることからコマチアリスアブMicrodon murayamaiだと思われる。

幼虫はドーム型の面白い形をしていて、アリの幼虫や蛹を食べて成長する。一度くらいは見てみたいと思っているのだが…

松本城にやってきた珍客2:トモエガモ

トモエガモが今年も松本城にやってきました。

トモエガモはオスの顔の模様が巴模様に見えることから名づけられたカモで、環境省のレッドリストで絶滅危惧Ⅱ類に指定されています。

ここ数年は全国的に記録が増えているらしく、松本城でも一昨年、昨年とオスを続けて記録していましたが、今年はメスがはじめてあらわれました。

メスはコガモのメスに色も大きさも似ていますが、くちばしの付け根にある白い班で見分けることができます。

(余談ですが今年の松本城はコガモが極端に少ないです。)

松本城であまり見かけないカモは、オスが単独でいることが多く、数日でいなくなってしまうことがほとんどです。

今回のトモエガモはつがいのためか(といってもあまり近くにいないのですが)、1週間ほど前から滞在しているようです。

このまましばらく観察できると嬉しいですが、はたしてどうなるでしょうか。