【重要なお知らせ】令和7年4月1日より観覧料及び休館日が変更となりました

いつも時計博物館をご愛顧いただきありがとうございます。以下のとおり、観覧料と休館日が変更となりますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。

〇3月31日(月)までの観覧料:大人310円/小中学生150円

→4月1日(火)からの観覧料:一般(高校生以上)500円/小中学生200円

〇3月31日(月)までの休館日:毎週月曜日

→4月1日(火)からの休館日:毎週火曜日

※以上に則り、3月31日(月)・4月1日(火)は休館日となりますのでご注意ください。

★時計博新聞第4号「ローリングボールクロック修理大作戦!」★

あけましておめでとうございます。時計博物館学芸員の小林です。今年もよろしくお願いいたします。今回は修理中のローリングボールクロックの状況についてご紹介します。

当館大人気の時計が故障…

ミステリアスな動きをし、いつまでも眺めていられる時計として当館でも人気を博している「ローリングボールクロック」。当館収蔵資料の母体となっている古時計コレクションをご寄贈してくださった故・本田親蔵が製作し、時計博物館の顔ともいえる時計ですが、今年の春に故障し、動かなくなってしまいました…

ローリングボールクロックとは

本田氏製作のローリングボールクロックは、真鍮磨きの板の端から端まで片道15秒でボールが転がり、左から時、分、秒を示す文字板の針が時を刻みます。ローリングボールクロックの発明は、1800年代初頭まで遡り、イギリス人のウィリアム・コングリーヴ(1772-1828)が1808年に特許を取得したといわれています。

時は下って、本田氏がローリングボールクロックの製作を試みた戦後の時代は、日本にモデルがありませんでしたが、本田氏は丸2年をかけて古文献を漁りながら試行錯誤を繰り返し、昭和49年(1974)に完成させました!

ローリングボールクロック (本田親蔵製作、昭和49年)

ローリングボールクロック修理大作戦スタート!

今年の夏から本格的に時計技師さんへ修理を依頼しました。分解点検をしていただいたところ、時計の動力であるゼンマイが切れていることが判明しました。ゼンマイ切れは古い時計の故障でよくある事例です。ゼンマイが切れてしまった場合の修理は原則として、①同等のサイズのゼンマイと交換、②切れたゼンマイを加工してつなげるという2つの方法があります。

切れたぜんまいと加工してつないだ部分

いよいよローリングボールクロック修理大作戦が始まりました。ゼンマイ切れの修理方法に従えば、今回の修理も無事に終わるはず…!と思っていましたが、やはり現実は厳しいものでした。このローリングボールクロックは数年前にもゼンマイ切れが発生し、先述した②の方法でつなぎ合わせていたのです。ゼンマイをつなげる②の方法はいわば苦肉の策であり、2度目に切れてしまったらもう一度つなぐという事例は聞いたことがありませんでした。なぜなら、つなげる分ゼンマイの長さが短くなってトルクが弱くなってしまったり、ゼンマイがふくらんで修理がとても難しくなるからです。

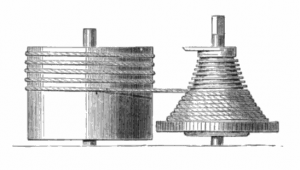

残る修理方法は、同等サイズのゼンマイを探して入れ替えることですが、この時計には鎖引き(チェーン&フュージ)機構というトルクを安定させる定力機構がついており、一般的なゼンマイに比べてゼンマイ幅がかなり広いため、同等のゼンマイを確保することは容易ではありません。マニア、コレクターさんならばこの悩みをわかっていただけることと思います…。

チェーン&フュージ機構

引用:Wikipedia

夏から始まった修理大作戦!熟練の技術を持つ時計技師さんに最善を尽くしていただきましたが、やはり同等のゼンマイを見つけるまでは修理が難しいという結論になりました。現在は、蓄音機に使われている大型ゼンマイを加工してローリングボールクロックに合ったゼンマイを作ることができないか、時計技師さんに奔走していただいております。

今回の修理をとおして、学芸員としての力不足を感じるとともに、動態展示を続けることの大変さを痛感しました。ローリングボールクロックは引き続き修理中ですが、当館では同じタイプのローリングボールクロック(イギリス製)を展示しています。ミステリアスでエンターテインメント性溢れるこの時計を見に、ぜひ時計博物館へご来館ください。

★時計博新聞第3号「時計の修理vol.1」★

はじめに

こんにちは。時計博物館学芸員の小林です!時計博新聞の更新が久しぶりとなってしまいました。創刊号・第2号では、自然の力を利用した原始時計と、13世紀~14世紀頃を出発点とする機械式時計の歴史を紹介してきました。今回は、時計に関する書籍でもあまり取り上げられることがない時計修理について綴りたいと思います。当館最大の強みである動態展示(できる限り動いた状態で展示すること)を可能にする上で大切にしている点でもありますので、この記事をとおして、当館や時計に一層興味を持っていただければ幸いです。

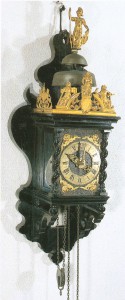

逆振り子掛時計

今回修理を行った時計は、「逆振り子掛時計」です。2階常設展示室の西洋の部屋に展示しています。その名の通り、振り子と時計機械が上下逆転した時計で、当館収蔵資料の母体でもある本田親蔵コレクションの一つです。令和6年7月中旬から不調で動かすことができなくなってしまったため、時計技師さんに修理をしていただくことになりました。その修理行程を順を追ってご紹介します。

逆振子掛時計(正面)

止まった時計に命を吹き込む

今回は、本来動かすことができる分針が動かなくなってしまっていたため、時計機械に何らかの不具合をきたしていると想定しました。まずは、時計技師さんに文字板や針を外していただき、原因を特定することから始めます。 熟練の技術を持った時計技師さんの洞察力によって、故障の原因はすぐに判明しました。アゲカマという部品が本来あるべき場所からずれ、部品の噛み合わせ不良が生じていたのです。一つの部品の不具合に伴ってすべての部品の位置ずれが起こってしまっていたため、アゲカマを含めたすべての部品を正しい場所に戻していただきました。

逆振り子時計の機械

合わせて、歯車が回転する際にとりわけ負荷がかかるホゾ穴(歯車の心棒が差し込まれた穴)を中心に油をさしました。 部品の位置が改善され、歯車が円滑に回転するようになったところで、再度組み上げを行って修理は完了です。まるで時計に命が吹き込まれたように一定のリズムで「コチコチ」と時を刻み始めたその姿に、とても感慨深い気持ちになりました。

修理を終えて

今回の修理を通して、逆振り子時計は時計メーカーが製造したオリジナルの時計ではなく、後世に改造された時計であることがわかりました。各種部品に手を加えた形跡があり、特筆すべきは本来下部にあった振り子を上部に付け替える加工がなされていたのです。この改造を行ったのは時計収集家・本田親蔵氏本人であると考えられ、同氏のユニークな個性が偲ばれる資料といえるのではないでしょうか。当館にお越しいただき、是非とも実物の時計をご覧ください。皆さまのご来館をお待ちしております!

★時計博新聞第2号「時計の歴史~機械式時計編~」★

はじめに

こんにちは。時計博物館学芸員の小林です!時計博新聞の創刊からだいぶ期間が開いてしまい申し訳ありません。前号では、機械式時計が誕生する前、太陽や線香、水、砂といった自然万物のメカニズムを用いた原始時計についてご紹介しました。機械部品を用いない時計ですが、先人たちの英知が感じられる時計が多かったですね。ご興味のある方はコチラをご覧ください。

線香時計(龍の時計、当館所蔵)

機械式時計の誕生

今回は、機械式時計の歴史についてご紹介します。機械式時計とは、歯車などの機械部品を組み込んだ時計のことです。紀元前の時代から自然の力を利用した原始時計を用いてきた人間にとって、機械式時計の発明は大変革でした。一方で、機械式時計がいつ、どこで、誰によって発明されたのかを証明する資料はありません。現存最古の機械式時計は、1360年頃にフランス国王シャルル5世がドイツ人のアンリ=ド=ヴィックに製作させた塔時計だといわれています。

スペイン製掛け時計(機械式時計初期おもり式、当館所蔵)

機械式時計草創期~おもり式時計

アンリ=ド=ヴィック製作の塔時計をはじめとした草創期の機械式時計は、重いおもりを垂らし、おもりが重力によって降下する力を原動力としました。歯車や連動する時計の針が急速に回ってしまうのを調整するため、冠型脱進機という調速機構を用いました。その後の機械式時計の発展は、この脱進機の改良により、急速に進んだと考えられます。

機械式時計の発明により、時計の精度が格段に向上した半面、草創期の機械式時計に用いられたおもりは大変重く、また、時計の下部におもりが降下するためのスペース確保が必要であり、扱いづらいものでした。

オランダ製ダッチクロック(機械式時計初期おもり式、当館所蔵)

機械式時計の進化~ゼンマイと振り子時計の発明

16世紀初頭、ドイツ人のピーター=ヘンラインによって時計の新たな原動力となるゼンマイが、次いで17世紀中頃、オランダ人の科学者クリスチャン=ホイヘンスによって振り子を脱進機として用いた振り子時計が発明されました。これを契機に、オランダ、イギリス、ドイツ、フランスなどのヨーロッパ諸国で、振り子掛け時計や大型置き時計、チャイム時計など様々な時計が製作されました。それぞれの時計の特徴に関しては、今後の時計博新聞で随時紹介する予定ですのでお楽しみに。

当時の時計は現代のような量産型の時計ではなく、時計師の手工業による1点ものが多く、時計一つから当時の世相を感じ取ることができます。ぜひ当館にご来館いただき、今も時を刻む至極の古時計コレクションに思いを馳せてください。

機械式時計の部品(明治期、日本製、当館所蔵)

機械式時計の小型化~懐中時計

ゼンマイの発明からおよそ100年、17世紀に入り小型の携帯時計である懐中時計が考案されました。現存最古の懐中時計は、オリバー=クロムウェルが使用した懐中時計(1625年頃の製作か?)だといわれています。当時は懐中時計を扱う時計師が少なかったため、一部の上流貴族が持つ高級品でした。その後、スイスを中心に量産体制が確立すると、安定供給が実現され、多くの人の手に渡るようになりました。現在、懐中時計の販売を手掛けるメーカーは少数となってしまいましたが、スマートウォッチやスマートフォンにはないファッション性を持ち、ロマンがあります。当館では、時計の歴史を100年早めたとも言われる天才時計師・ブレゲの製作した懐中時計も展示しています。ぜひ間近でご覧ください。皆様のご来館を心よりお待ちしております。

イギリス製懐中時計(別名透明時計、当館所蔵)

★時計博新聞創刊号「時計の歴史~自然時計編~」★

時計博新聞とは

こんにちは!時計博物館学芸員の小林です。今回から当ホームページにて「時計博新聞」を連載します。時計博新聞は、時計の仕組みや種類をはじめとした時計に関することから、時間やときについてまでご紹介します。人間が初めて考えた時計は、紀元前2000年頃、バビロニアで使われていたとされる日時計です。その後人間は、季節の移り変わりに伴って生活リズムを築き、やがて暦を考え、より合理的で高精度な時計を発明しました。人類の歴史や生活を知る上で切り離すことができない時間という概念を刻み続けてきた時計の魅力に思いを馳せてみてください。

時計の歴史

時計博新聞創刊号は、「時計の歴史~自然時計編~」です。人間が機械式時計を初めて発明したのは、およそ13世紀頃だと考えられています。今回は、人間が機械式時計を発明する以前、自然の力を使って考えられた時計(ここでは自然時計と表現する)の紹介をします。

初の時計「日時計」

人間が初めて考えた時計は、上述のとおり、紀元前2000年頃に使われていた日時計ですが、発掘された最古の時計は、紀元前1500年頃にエジプトで用いられたとされる日時計です。日時計は文字通り、太陽が昇って沈むことによる影の移動を利用した時計です。日時計と聞くと、下の写真のような目盛りのついた鉄板の真ん中に一本の棒が立っているものをイメージしますが、最古の日時計はT字型のシンプルな形をしています。朝、横木を東に向けることで5つの目盛りがついた縦木に影がかかり、目盛りを読んで時間を把握します。正午になったら、横木を今度は西に向けて同様に時間を把握します。日時計は限りなくシンプルですが、機械式時計の精度が向上する17世紀まで最も正確な時計だったと言われています。

日時計(当館所蔵)

携帯用日時計(当館所蔵)

水時計

太陽の出ている時間しか使用できないという日時計の弱点を克服し、続いて発明された時計は水時計です。水時計は紀元前1500年前頃の古代バビロニアで発明されたと言われています。また、紀元前250年頃には、アルキメデスが水時計の仕組みを参考にして、プラネタリウムの原型を作ったと考えられています。紀元後は、中国を中心に巨大な水時計が製作されました。日本では、671年4月25日、中大兄皇子(後の天智天皇)が漏刻という水時計を設置し、日本で初めて時報を伝えたという記録が日本書紀にあります。この日にちなんで、4月25日を新暦に換算した6月10日は時の記念日に制定されています。

砂時計

太陽が出ていない時間でも使用できる水時計ですが、水の蒸発や凍結で使用できなくなることもありました。この課題を解決したのが、水時計を応用して考えられた砂時計です。4世紀、フランスのルイトプランドによって発明されたとされています。しかし、砂時計が利用されるようになったのは、砂を収めるガラス技術が進歩した13世紀からでした。当時は教会や個人宅、船舶など、あらゆる場所で使用されていた記録が残っています。

16世紀の砂時計(当館所蔵)

その他の自然時計

最後に、その他の自然時計を紹介します。9世紀には、ろうそく時計、ランプ時計、火縄時計、線香時計など、燃焼系の時計が次々に発明されました。ここでは特に、当館2階展示室に展示中の線香時計(愛称:龍の時計)を説明します。下の写真のように、龍の時計の胴体の上に均一に6本の黒糸が並んでいます。その上に横たえる形で火のついた線香を置くと、順番に糸が焼き切れます。そして、糸にくくり付けられた球が下の真鍮板に落ち、時間を知らせる仕組みです。球が落ちるのはほぼ5分毎になっており、時計というよりはタイマーのようなものです。屋外に設置し、屋内にも聞こえるほど大きな音が鳴り響きます。ぜひ時計博物館にご来館いただき、間近でじっくり見てみてはいかがでしょうか。

線香時計(龍の時計、当館所蔵)

最後に

今回は時計の歴史の中でも、自然時計の紹介をしました。次回は、機械式時計の歴史をご案内します。次回もお楽しみに。皆様のご来館をお待ちしております。

蓄音機で聴くSPレコードコンサート2021

11月3日が「レコードの日」であることご存じでしたか。

当館では、蓄音機とSPレコードによる演奏会を開催します。

エジソンが蓄音機を発明したのは1877年。最初のレコードは蝋缶という筒状のものでした。その後、平円盤、SP盤が登場します。さらに技術の進歩によりLP盤、テープ、CD,MDと進化、今ではパソコンのインターネットを介しストリーミングで音楽を聴く時代です。

しかしながら蓄音機で聴く音源には、デジタルにはない、癒しと安らぎを与えてくれる心地良さがあります。

コンソール型蓄音機とラッパ型蓄音機の演奏の聴き比べや、蝋管式蓄音機の試演なども予定しています。この機会にぜひ懐かしい響きを体験ください。

会 期

令和3年11月3日(水・祝) 午後2時から3時まで

会 場

松本市時計博物館3階企画展示室 (演奏中会場出入り自由)

料 金

無料(1、2階常設展示は通常観覧料が必要)

申し込み

不要

時計博物館最寄りバス停留所変更のお知らせ

松本周遊バス「タウンスニーカー」のルート変更に伴い、時計博物館の最寄りバス停留所は下記のとおりとなります。

ご面倒をおかけしますが、宜しくご承知おきをお願いいたします。

ルート変更後の最寄りバス停留所

タウンスニーカー 東コース「大手門駐車場」 (時計博物館までは徒歩5分)