特別展「城下町 松本のにぎわい」(7月28日~9月30日)

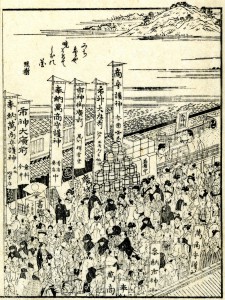

特別展「城下町 松本のにぎわいー町人地における人々のくらしー」

松本城下では、おもに女鳥羽川の南側に商人や職人がくらす町人地がありました。町人地には町ごとに特色があり、本町には問屋、東町には旅籠(はたご)といったようにそれぞれに同業者が集まり、町を形成していました。松本城下に暮らした町人たちはどのような生活をしていたのでしょうか。

本特別展では、当館所蔵の資料や発掘資料などを通して、松本の城下町に活気と彩りをもたらした町人の世界を紹介します。

会期

平成30年7月28日(土曜日)~9月30日(日曜日) 会期中無休

会場

松本市立博物館 2階 特別展示室

開館時間

午前8時30分~午後5時まで(入館は午後4時30分まで)

※8月11日(土曜日)~8月19日(日曜日)は午前8時~午後6時まで(入館は午後5時30分まで)

観覧料

通常観覧料 大人200円(610円)、小中学生100円(300円)

※( )内は国宝松本城との共通券料金

※松本市博物館の日の9月21日(金曜日)は観覧料無料でご覧いただけます。

企画展「チェコの城と宮殿」展(6月16日~7月16日)

チェコ共和国には城や宮殿が数多く存在しています。中でもプラハ城やリトミシュル城といったいくつかの城館はユネスコの世界遺産として登録されています。

チェコ共和国には城や宮殿が数多く存在しています。中でもプラハ城やリトミシュル城といったいくつかの城館はユネスコの世界遺産として登録されています。

本展はチェコ共和国大使館、チェコセンター、チェコ共和国国立博物館との共催で、歴史的、建築的にも優れているボヘミア地方とモラヴィア地方の17の城館の写真を中心に展示します。

また、「チェコのHrad、松本の城」と題して日本とチェコの城の違いや共通点をパネルで紹介します。

会期

平成30年6月16日(土)~ 7月16日(月・祝) 会期中無休

会場

松本市立博物館 2階特別展示室

観覧料

通常観覧料 大人200円(610円)、小人100円(300円)

※( )内は国宝松本城との共通券料金

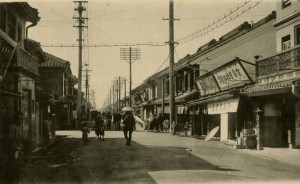

松本市市制110周年記念「収蔵品展~あの頃の松本~」(1月3日~4月15日)

松本市市制110周年記念「収蔵品展~あの頃の松本~」

本町通り(明治末期~大正初期)

松本バスターミナル(昭和48年)

松本市立博物館の収蔵品の中から、大正・昭和時代の松本を伝える写真と資料を紹介します。昔懐かしい資料をとおして、博物館が所蔵する資料の幅の広さをご覧ください。

会期

平成30年1月3日(水)~4月15日(日)会期中無休

午前8時30分~午後5時(入館は閉館の30分前まで) ※ 1月3日(水)のみ午前10時~午後4時

会場

松本市立博物館 2階特別展示室

観覧料

通常観覧料 大人200円(610円)、小中学生100円(300円)

※ ( )内は国宝松本城との共通券料金

展示資料

大正・昭和の街並み写真、養蚕・製糸関係資料、重要有形民俗文化財指定の農耕用具コレクション、昭和のポスターなど 約120点

子規忌展「子規・左千夫・勘内」(9月9日~24日)

松本市制110周年記念 子規忌展「子規・左千夫・勘内」

9月19日は、俳人・歌人の正岡子規の命日「子規忌」です。

9月19日は、俳人・歌人の正岡子規の命日「子規忌」です。

松本出身の歌人・郷土研究家の胡桃沢勘内は、子規に憧れていました。勘内は、子規の門弟・伊藤左千夫から短歌の指導を受け、子規に関する資料を譲り受けました。

子規の生誕150年を記念し、勘内の愛蔵していた子規に関する資料を展示します。

会期

平成29年9月9日(土)~9月24日(日)会期中無休

会場

松本市立博物館 1階ロビー

観覧料

通常観覧料 大人200円(610円)、小中学生100円(300円)

※ ( )内は国宝松本城との共通券料金

記念講演会(終了しました)

復活 話をきく会「子規と左千夫」

日時:平成29年9月9日(土) 午後1時30分~午後3時(予定)

講師:復本 一郎 先生(国文学者・神奈川大学名誉教授)

定員:60人

第7回戦争と平和展「戦災から遠く逃れて」(7月22日~9月3日)

松本市制110周年記念・第7回戦争と平和展「戦災から遠く逃れて」

戦争と平和展は、平成23年度に開催された「国連軍縮会議in松本」を契機に、松本市立博物館で毎年開催している展覧会です。

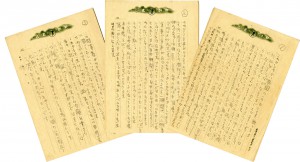

第7回を迎える今回は、太平洋戦争時の疎開をテーマとして、戦火を逃れて松本に疎開してきた人々に関する資料を展示します。

展示資料

東京都世田谷区からの疎開児童の手紙、石井柏亭歌碑拓本、宇野浩二『思ひ草』など 17点

会期

平成29年7月22日(土)~9月3日(日)

会場

松本市立博物館 1階ロビー

観覧料

通常観覧料 大人200円(610円)、小人100円(300円)

※ ( )内は国宝松本城との共通券料金

特別展「山岳画家 武井真澂」(7月15日~9月24日)

松本市市制施行110周年記念展 特別展「山岳画家 武井真澂」

松本ゆかりの山岳画家・武井真澂の御遺族から、スケッチ・写生帳など絵画資料約1,900点を寄贈いただくことにともない、開催する特別展です。

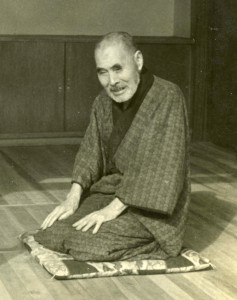

武井真澂

武井真澂(しんちょう)(1875~1957、本名は武井真澄)は、現在の諏訪市出身の山岳画家です。

武井真澂(しんちょう)(1875~1957、本名は武井真澄)は、現在の諏訪市出身の山岳画家です。

東京美術学校鋳金科を卒業後、画家の小山正太郎・児玉果亭らに学び、明治33年(1900)に母校である(旧制)松本中学校で、図画教師として14年間教鞭をとりました。この間、増田正宗・郷原古統・河越虎之進・白山卓吉など、多くの画家を教え子として輩出しています。

退職後は再び上京し、山岳画家として活動しました。この間、長野県内をたびたび訪れ、山々を描いています。

晩年は現在の塩尻市へ疎開し、中南信の風景を多く残しました。

展示資料

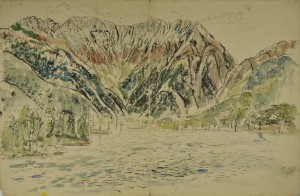

武井真澂が登山の際にたずさえたと思われる写生帳・手帳とともに、武井真澂の残したスケッチを中心に展示します。

武井真澂が登山の際にたずさえたと思われる写生帳・手帳とともに、武井真澂の残したスケッチを中心に展示します。

山岳絵画をはじめ、高山植物・動物・雲など、真澂の鋭い観察眼を御覧ください。

展覧会情報

- 会期:平成29年(2017)7月15日(土)~9月24日(日)

- 観覧時間:午前8時30分~午後5時(最終入館は午後4時30分)

※ 8月5日(土)~16日(水)は、開館時間延長により午前8時~午後6時(最終入館は午後5時30分) - 会場:松本市立博物館 2階特別展示室

- 観覧料:通常観覧料 大人200円、小中学生100円

※ 国宝松本城との共通観覧券:大人610円、小中学生300円

※ 松本城・博物館・美術館共通観覧券:大人800円、小中学生370円 - 特別展「山岳画家 武井真澂」チラシ(PDF)

特別展記念講演会

- 演題:登った、描いた、詠んだ 山の絵描き・武井真澂

- 講師:丸山 和夫氏/「武井真澂電子資料館」館長

- 日時:平成29年(2017)8月26日(土) 午後1時30分~3時

- 会場:松本市立博物館 2階講堂

- 料金:通常観覧料 大人200円、小中学生100円 ※ 観覧チケットでお聞きいただけます。

- 定員:60人

- 申込み:松本市立博物館へ、電話(0263-32-0133)またはファクス(0263-32-8974)にてお申込みください。

※定員に満たない場合のみ、当日参加が可能です。

松本市制110周年記念・日本民藝協会全国大会 松本2017開催記念・「工芸の五月」参加企画展「ふるさとの民芸」(5月20日~6月25日)

松本市制110周年記念・日本民藝協会全国大会 松本2017開催記念・「工芸の五月」参加企画展「ふるさとの民芸」

丸山太郎絵手紙 伊万里赤絵皿の図

丸山太郎絵手紙 伊万里赤絵皿の図

松本市制110周年並びに日本民藝協会全国大会 松本2017開催を記念するとともに、工芸の五月参加企画展として、「ふるさとの民芸」展を開催します。当館が所蔵する松本ゆかりの民芸品や、松本の民芸運動を担った作家たちの作品を展示し、“民芸のまち松本”の魅力を紹介します。

会期

平成29年5月20日(土)~6月25日(日)

会場

松本市立博物館 1階ロビー

観覧料

通常観覧料 大人200円(610円)、小人100円(300円)

※ ( )内は国宝松本城との共通券料金

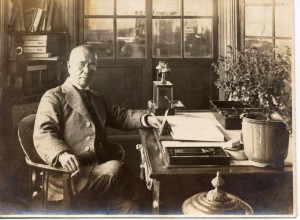

市制施行記念展「収蔵品展 初代市長・小里頼永」(4月22日~5月14日)

松本市市制施行110周年記念展「松本市立博物館収蔵品展 初代市長・小里頼永」

初代松本市長 小里頼永

松本市は、明治41年(1908)に市制を施行してから、今年で110周年を迎えます。

市政施行記念日の5月1日(月)にあわせ、松本市立博物館が所蔵する初代松本市長・小里頼永(おり よりなが)(1855~1941)に関する資料を展示します。

※ 市政施行記念日の5月1日(月)は、松本市立博物館を無料開館します。

会期

平成29年4月22日(土)~5月14日(日) 会期中無休

会場

松本市立博物館 1階ロビー

観覧料

通常観覧料 大人200円(610円)、小人100円(300円)

※ ( )内は国宝松本城との共通券料金

※ 市政施行記念日の5月1日(月)は観覧料無料でご覧いただけます。

友の会連携企画展「郷土の刀剣展」(4月29日~6月4日)

松本まるごと博物館友の会連携企画展「郷土の刀剣展」

松本市立博物館が所蔵する日本刀は、松本まるごと博物館友の会「松本の郷土刀研究部会」の協力のもと、手入れや保存を行っています。

近年保存修復を行った刀を中心に、館蔵の武器・武具を展示します。この機会にぜひご覧ください。

会期

平成29年4月29日(土)~6月4日(日) 会期中無休

会場

松本市立博物館 2階特別展示室

観覧料

通常観覧料 大人200円(610円)、小人100円(300円)

※ ( )内は国宝松本城との共通券料金

※ 市政施行記念日の5月1日(月)は観覧料無料でご覧いただけます。