「松本の書物―花開く出版文化と文芸―」ギャラリートークを開催します

信州大学との共催の企画展

「松本の書物―花開く出版文化と文芸―」(会期:3月22日(日)まで)に関連したギャラリートークを開催します。

皆さまお気軽にご参加ください。お待ちしております。

日時

令和8年2月28日(土)

午前11時から午後11時30分/午後2時から午後2時30分 (各回30分)

場所

旧制高等学校記念館 1階ギャラリー

解説

速水 香織 教授(信州大学人文学部)

第232回 サロンあがたの森 4月11日 午後1時30分~

インドってどんな国?―現地の暮らしから見たインドあれこれ―

出産・育児の経験など現地での暮らしから見たインドのあれこれを、写真を交えて紹介します。

話題提供者

さいとうかずみさん(フリーライター)

日時

令和8年4月11日(土) 午後1時30分から3時30分(予定) ※要予約

会場

あがたの森文化会館 講堂・第一会議室

参加費

200円(高校生以下は無料)

お申込みは4月10日までに旧制高等学校記念館(☎0263-35-6226)へ

チラシはコチラから

企画展「松本の書物―花開く出版文化と文芸―」

『松本繁昌記』をはじめとする、江戸時代から明治時代にかけて松本で出版された貴重書を展示し、当時の松本の書物文化を紹介します。

主催

信州大学人文学部・信州大学附属図書館・旧制高等学校記念館

会期

令和8年1月31日(土)~3月22日(日)

午前9時から午後5時(入室は午後4時30分まで)

会場

旧制高等学校記念館1階ギャラリー

休館日

毎週月曜日(祝日の場合は開館、翌平日に休館)

観覧料

無料

お問い合わせは旧制高等学校記念館(☎0263-35-6226)まで

チラシはこちらから

―松本高等学校を題材にした小説―北沢喜代治「夢三代」を読み開く

北沢喜代治は、松本高等学校出身の作家です。

また、北沢喜代治が書いた「夢三代」は、松本高等学校教授・蛭川幸茂をモデルとした小説です。

このページでは、北沢喜代治や蛭川幸茂について紹介しつつ、今まで先行研究で明らかになっていなかった「夢三代」の新しい読み方を提示しています。

※下の項目をクリックすると、それぞれの紹介ページに移動します。

内容

1 松本高等学校教授・蛭川幸茂とは

半裸で砲丸を投げる蛭川幸茂

蛭川幸茂は、明治37年東京市にて生まれました。第八高等学校を卒業後、東京帝国大学理学部数学科に入学しています。大正15年に22歳という若さで松本高等学校の教師となり、昭和25年に同校が閉校するまで在職していました。数学教師の傍ら、陸上部の顧問も務めています。

先生というよりも、破天荒な松本高校生のような人でした。第八高等学校時代に苦学ししため、松本高等学校で青春を取り戻そうとしたのかもしれません。らい落な人柄から、学生に非常に人気のあった先生でした。

―答案面だけで人間を評価する浅薄さを嫌った―

(蛭川幸茂作『落伍教師』より)

⑴ 数学教師としての蛭川幸茂

蛭川幸茂は、数学のテストだけでは学生を落第させない方針でした。

そのため、どんな答案にも五十点は与え、ときには白紙の答案にも点数を与えたといいます。それは、学力だけではなく人間性も含めて学生を評価していたためでした。

⑵ 陸上部顧問としての蛭川幸茂

教室では鷹揚だった蛭川幸茂ですが、運動場では動きの鈍い部員をどなることもありました。しかし、学生の心を傷つける怒鳴り方ではなく、景気づけるための怒鳴り方でした。

このように陸上競技に熱心に取り組んだ結果、インターハイ優勝の快挙を成しています。

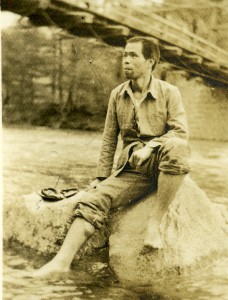

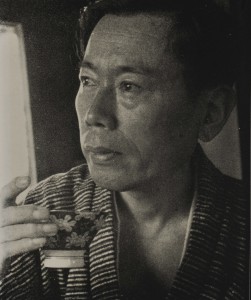

2 北沢喜代治と「夢三代」概要

北沢喜代治

⑴ 北沢喜代治とは

北沢喜代治は明治39年長野県須坂町(現:須坂市)で生まれました。大正13年に松本高等学校に入学し、卒業後は東京帝国大学へ進学しています。その後は、富山県での教諭を経て、昭和15年に松本高等女学校(現:松本蟻ケ崎高等学校)の教諭となりました。退職後は松本市議会議員を務めたり、文芸雑誌『屋上』を発行したりしました。

⑵ 作品について

⑵ 作品について

北沢喜代治は『日之島の女』『夢三代』『妙な幸福』『鵠凍えず』という単行本や、『屋上』という雑誌を発行しています。作品の特徴としては、「モデル小説が多い」という点と「松本が舞台の小説が多い」という点が挙げられます。

⑶ 「夢三代」の概要

「夢三代」表紙

ア 「夢三代」のストーリー

主人公・鰐川長太郎は、大正15年4月に23歳という若さで松本高等学校の数学教師として赴任することとなりました。初授業で高校のボタンが付いた学生服を身につけ、「俺は教室の中よりも運動場にいることの方が好きだ」という旨の挨拶をしたところ、一気に学生からの人気を得ます。それから二十数年間にわたる長太郎の半生が、長太郎の父親の一生、兄の死、弟の自殺、母の死、姉の人生等を挟みながら綴られていきます。

イ 鰐川長太郎のモデルについて

鰐川長太郎は蛭川幸茂をモデルにしています。北沢喜代治は蛭川幸茂に興味を持ち、モデルとした小説を書くため、密かに写真や著作を集めていました。「夢三代」のストーリーは、ほぼ蛭川幸茂作のエッセイ『落伍教師』に沿って書かれています。

蛭川幸茂と鰐川長太郎には、いくつか類似点があります。類似点については下記を参照いただけましたら幸いです。

3 「夢三代」の新しい読み方を紹介

⑴ 新たに導き出したいテーマについて

それでは、今まで先行研究※1で明らかになっていなかった「夢三代」の新しい読み方を提示していきます。今回、新たに導 き出したいテーマは、「『夢三代』における<夢>を抱いたのは誰か」ということです。

き出したいテーマは、「『夢三代』における<夢>を抱いたのは誰か」ということです。

まず、「夢三代」における<夢>とはどういうものなのでしょうか。三木ふみ氏の『北沢喜代治−人と作品』では、「『夢三代』というタイトルの由来は、鰐川長太郎(以下、「長太郎」)を中心にした三代にわたる鰐川家の人々の夢、つまり理想をめざした生き方、そしてまた、とかく思うようにならぬ人生の諸相といったものを、象徴させているのである。」と述べられています。

つまり「夢三代」における<夢=理想をめざした生き方、思うようにならぬ人生の諸相>は、鰐川家三代のそれぞれが抱いたものであるということです。鰐川家三代の人々とはつまり、長太郎・長太郎の父・長太郎の子どもたちのことになります。今回は、「夢三代における<夢>(=理想を目指した生き方・思うようにならない人生の諸相)を抱いたのは、本当に鰐川家三代の人々なのか」ということについて分析していきたいと思います。

※1 「夢三代」の先行研究は、三木ふみ氏の『北沢喜代治−人と作品』と藤岡改造氏の「夢三代寸感」が挙げられます。「夢三代寸感」では、「夢三代」の<夢>についての分析はされていなかったため、『北沢喜代治−人と作品』を中心に採りあげています。

⑵ テクスト分析とは

新しい読み方を導き出すために「テクスト分析」を行います。まず、小説には「読み方が一つではない」という前提がありま す。皆さんは、「竹取物語」を読んだことがありますでしょうか。「かぐや姫が地上を離れ月に帰らなければならない悲しい話」、「かぐや姫が竹から産まれて最終的に月に帰るという不思議な話」等、さまざまな感想があると思います。

す。皆さんは、「竹取物語」を読んだことがありますでしょうか。「かぐや姫が地上を離れ月に帰らなければならない悲しい話」、「かぐや姫が竹から産まれて最終的に月に帰るという不思議な話」等、さまざまな感想があると思います。

このように小説はさまざまな読み方ができます。しかし、「テクスト分析」とは、<客観的なものさし>によってテクストを分析し、論理的な読み取りを行うことで、読み方が異なる他者にも納得できるような方法でテクストの特徴を提示することです。

今回は、<客観的なものさし>として「焦点化」という手法を用います。

⑶ 焦点化とは

焦点化には、次に示す3種類があります。

ア 焦点化ゼロ

全ての登場人物の心中を含め、物語の全情報を把握している視点のことです。

例を挙げると、「男は、密かに野望を抱いていました。それは、いつか大金持ちになるということです。当時、男が住んでいた土地には、宝物が眠っているという噂がありました。しかし、男はその噂を知りませんでした。」というような視点です。ここでは、<男が密かに抱いていること>も<男が知らない噂>についても全て把握されています。

イ 内的焦点化

語り手が知覚している情報と登場人物の知覚している情報が一致している視点のことです。

例を挙げると、「男はいつか大金持ちになりたいと思っていた。そのためには、何をすればいいのだろう。試しに、今住んでいる土地を掘り返してみようか。この土地に何かが埋まっていると聞いたことはないが、もしかすると何か出てくるかもしれない。」というような視点です。男が住んでいる土地には宝物が眠っているという噂があるのですが、それを男が知らないため、「この土地に何かが埋まっていると聞いたことはないが」と述べられています。このように、男が知っている情報しか語られていない視点のことです。

ウ 外的焦点化

登場人物の思考・感情・感覚などを描かず、外面しか描かない視点のことです。

例を挙げると、「あるところに男が住んでいた。男は、住んでいる土地を掘り返していた。」というような視点です。ここでは、登場人物の思考・感情・感覚などは述べられず、「住んでいた」「掘り返していた」と外面的に分かることのみが述べられています。

⑷ それぞれが抱いた夢について

「夢三代」で夢について語られている場面は4つありますが、それぞれ焦点化※2を用いて読んでいきます。

※2 先ほど「焦点化」を3種類紹介しましたが、結果的に言うと今回は「内的焦点化」しか使用しません。

ア 仙吉が夢について語る場面

仙吉(長太郎の父親)が夢について語る場面は次の2点があります。

1つ目は、仙吉が自らの夢について語る場面(A)です。Aでは、「その頃(子どもの頃)の仙吉は、父の後をついで百姓に なるといふ気持にはどうしてもなれなかった。いや、仙吉の望みは、大志は、家をどうでも出ることであつた。」とあります。

なるといふ気持にはどうしてもなれなかった。いや、仙吉の望みは、大志は、家をどうでも出ることであつた。」とあります。

2つ目は、仙吉が自分の子ども達の夢について語る場面(B)です。Bでは、既に60歳近い仙吉が「かつて自分が徴兵にかこつけて、家の百姓仕事をきらつて、三河の村を抜けだしたことを、思つてみる。と、今の自分の子どもたちの抱いてゐる、それぞれの夢を、自分がどうすることができようぞ。」と思いをめぐらせます。ここでは、夢を追って自分のやりたいことをする子ども達に対し、心配しつつも干渉せず見守る仙吉の葛藤が描かれています。

このように仙吉の視点から描かれているA・Bは、一見すると仙吉に「内的焦点化」されているように見えます。しかし、A・Bの最後には「長太郎が下宿で、寝床に身を横たへた時に、思ひおこした、父や母や、姉や弟は、このやうな父や母であり、姉や弟であつた。」とあり、仙吉が語った夢は長太郎が思い起こしたものであったことが分かります。

ここでは、焦点化(≒視点)の制限が二重にかかっています。A・Bで焦点化されているのはあくまでも、長太郎が想像した仙吉であって、仙吉が実際に思っていたこととは異なる可能性があります。すなわちA・Bで述べられているのは、仙吉の<夢>ではなく、「長太郎が想像する仙吉の<夢>」ということになります。

イ 長太郎が夢について語る場面

長太郎が夢について語る場面は次の2点があります。

長太郎が夢について語る場面は次の2点があります。

1つ目は、長太郎が自らの夢について語る場面(C)です。

Cでは長太郎が「おれの夢のひとつは、いや、これが一番大きな夢なのかもしれん、永遠の若さを得るといふことさ。つまり、死ぬまで自分の肉体を若々しく保つといふことさ。おれには自信がある。おれは四十になつても五十になつても自分の体を鍛へていけると思ふ。」と述べています。

2つ目は、長太郎が自分の子ども達(虚空・南)の夢※3について語る場面(D)です。Dでは長太郎が自分の子ども達の将来について次のように述べています。

あいつ(虚空)は来年、中学卒業だ。ところが、成績はさつぱりだ。英語などまつたくなつてをらんらしい。で、普通の高等学校などへはひれぬだらう。[中略]おれは、至つて自由にほつておく。どこか、昔でいつたら農林学校か、水産学校あたりへはひつてくれたら、とのん気に考へてゐる。[中略]魚取りはうまいんだが、あいつはやつぱりなまけ者だ。なまけてゐて、いつかいゝ汁を吸はうとする。だから、商売はうまいかもしれん。しかしやつぱり、あいつは駄目だ。いや、おれの家では親父も、その上の親父も、代々子どもには失敗してゐる。みすみす子どもを殺すやうに育てゝゐる。おれもどうやらその一人らしい。そして何かとせねば、と思ふ。そこで才能教育なんてことも人並みに考へてみる。南を音楽院に入れたのも、もとはそんな所にあつたのかも知れん。

「夢三代」では、長太郎の子ども達に内的焦点化された部分が無く、Dが唯一子ども達の夢について語られている場面になります。Dで述べられているのは「長太郎にとっての子ども達の夢」であり、C・Dは共に長太郎の考える夢が述べられている場面だといえます。

以上の結果から、「夢三代」におけるA・B・C・D全ての夢は長太郎が抱いたものであるということができます。

※3 長太郎には4人の子ども(虚空・足男・六花・南)がいます。しかし、「夢三代」では「足男」「六花」の夢について述べられている部分がなかったため、「虚空」「南」の夢について述べられている部分のみを取り扱っています。

4 まとめ

先行研究では、「『夢三代』における<夢>は、鰐川家三代のそれぞれが抱いたものである」とされていました。しかし、「焦点化」という手法を用いて各登場人物の視点に着目しながら分析すると、「『夢三代』における全ての<夢>は長太郎が抱いたものである」ということができました。

この記事から北沢喜代治の小説の面白さを知っていただき、北沢喜代治の出身校であり「夢三代」のモデルとなった松本高等学校に足をお運びいただくきっかけとなりましたら幸いです。

<参考文献>

・北沢喜代治『夢三代』(作家社、昭和33年)

・藤岡改造「夢三代寸感」(『屋上』48号、昭和56年)

・三木ふみ『北沢喜代治−人と作品』(「屋上の会、平成19年)

・松本和也編『テクスト分析入門』(ひつじ書房、平成28年)

〇この記事を書くにあたり、神奈川大学教授 松本和也先生にご指導いただきました。この場を借りて感謝の意を表します。

旧制松本高等学校で現存する唯一の映像資料 第1弾2弾

第1弾 インターハイの映像

旧制松本高等学校で現存する唯一の映像資料第1弾。

—75年前の青春は喧騒で溢れていた。

1946年、戦後初めてのインターハイが開催されました。

インターハイに向けての壮行会、松本駅からの見送り場面。

会場の東京帝国大学では当時の赤門、安田講堂の映像を見る事ができます。

この動画は当時の旧制松本高等学校の学生がアメリカ製の撮影機器を所持しており、

撮影されたものが松高同窓会の一室に残されていました。

撮影をしたご本人は他界なさりましたが、この度ご遺族の了解を得たので、ここに公開します。

第2弾 駅伝の映像

インターハイ映像に続く第2弾。今回は、松本名物であった松高の駅伝競走。

大正12年、文乙に学んだK氏の提唱によって始まった。駅伝の宣伝のために授業をつぶし、駅前・四柱神社・繁華街へ繰り出し大騒ぎすることも。羽目を外し過ぎて起こった問題で、廃止、そして復活を繰り返した。駅伝は街中を巻き込む盛り上がりで、松高がその歴史をとじるまでこの伝統が受け継がれた。

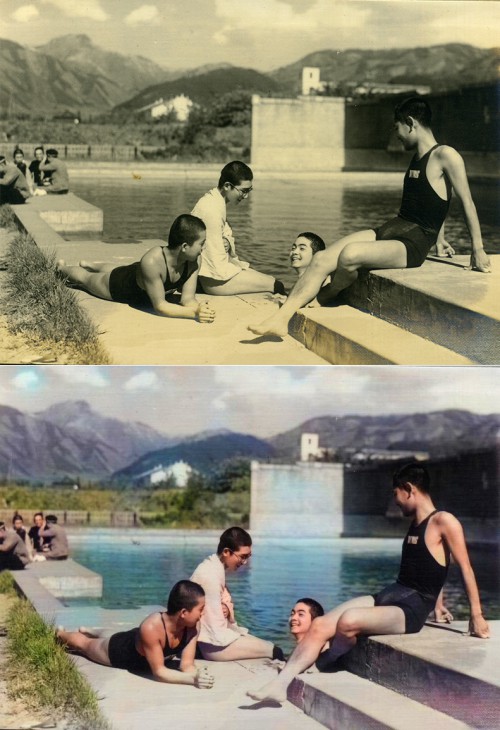

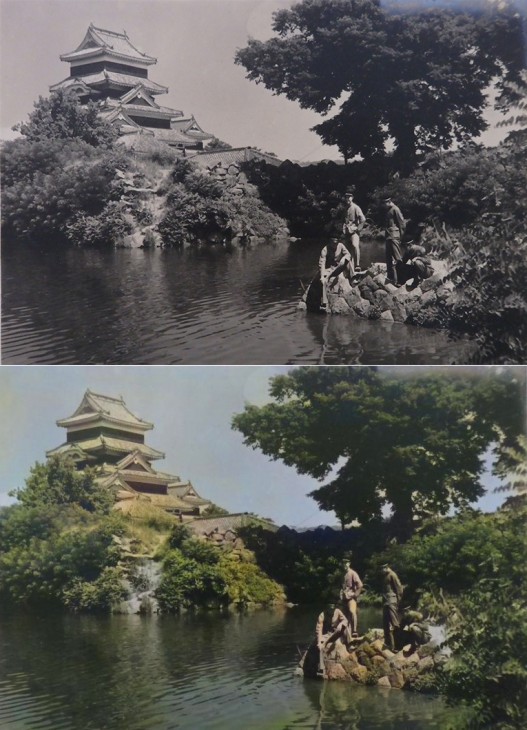

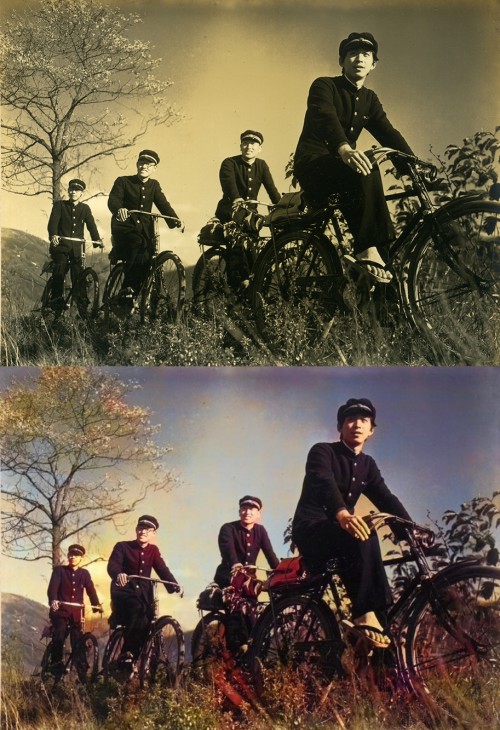

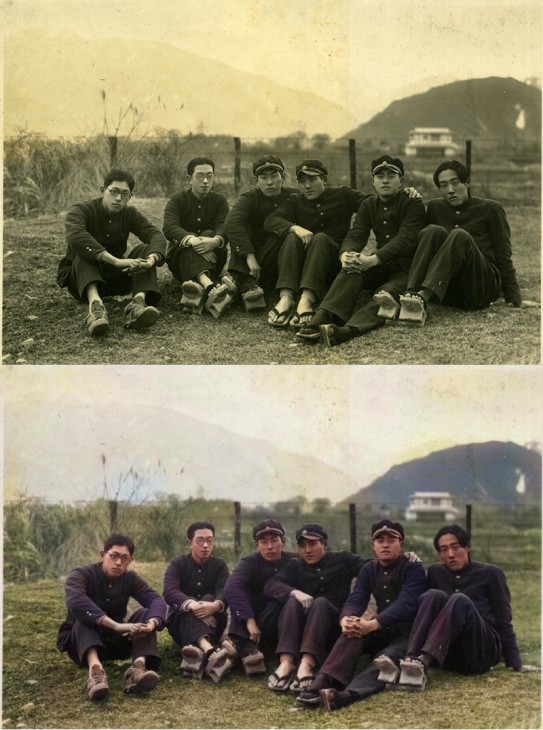

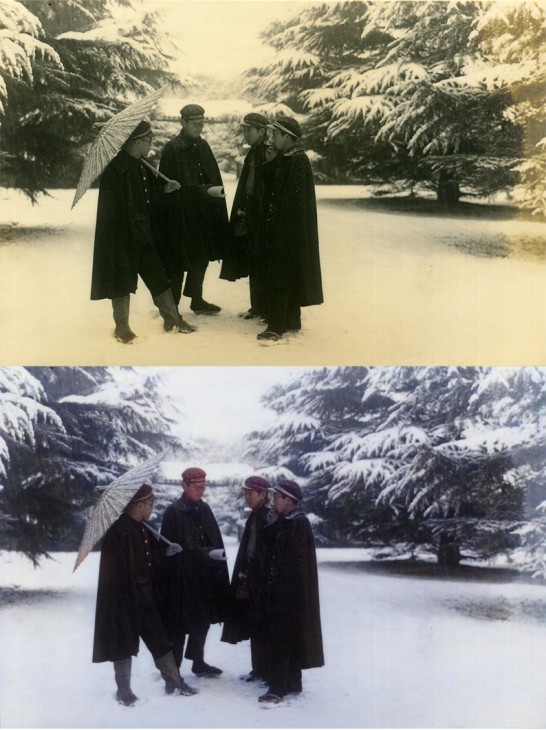

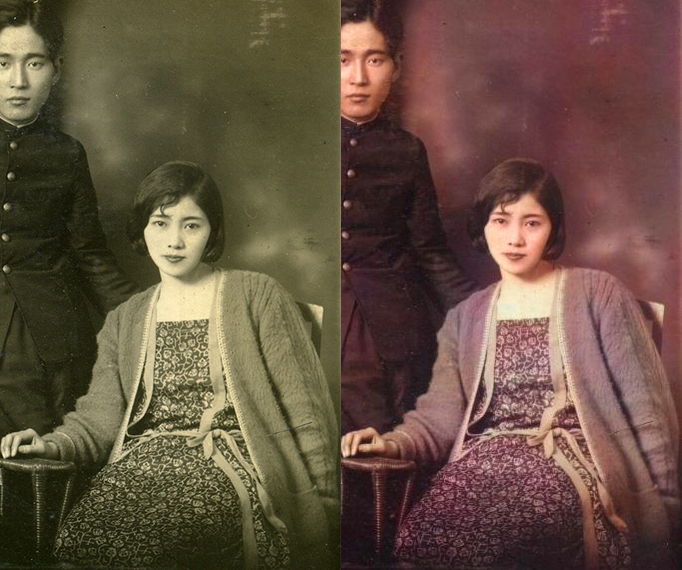

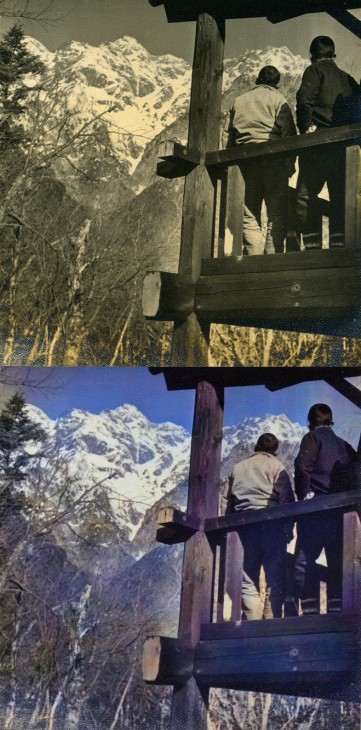

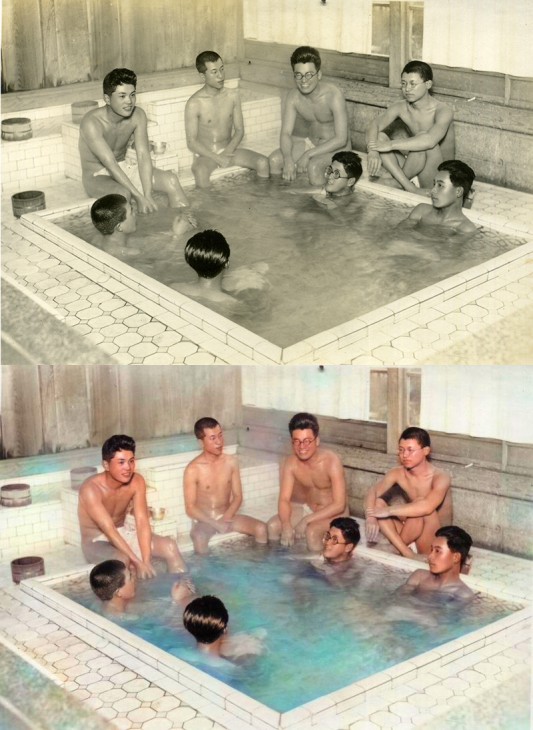

*コラム*【バンカラ日記/5日目】モノクロ写真をカラーに

本日の日記は珍しくまじめな話。どのようにしたら馴染みのない旧制高等学校に興味を持ってもらえるだろう。日々そのようなことを考えております。 収蔵庫で当時の写真を調べていた時に感じたことなのですが、モノクロ写真って普段見ている世界とあまりにも違いすぎて、身近に感じにくいんじゃないかと思いました。そこでカラーにすることによって少しでも身近なものとしてとらえてもらえれば、興味をもってもらえるかもしれないと思い、いくつか用意しました。アプリ1つでこんな事ができるなんて、時代の進歩ってすごいですね~。

プールサイドで 昭和17年(1942)頃

松本城と学生1 昭和16年(1941)頃

松本城と学生2 昭和16年(1941)頃

駆け抜けて青春 昭和14年(1939)頃

お山座りとお山 昭和6年(1931)頃

バンカラと番傘 昭和19年(1944)頃

モダンガールと学生 大正13年(1924)頃

生徒のアルバムに大切に収められていたモガの写真。 めっちゃくちゃ美人….!

艶やかなジンゲル 大正13年(1924)頃

モダンガールと学生のアルバムに入っていた写真。このアルバムには他にも沢山の女性の写真がありました。相当なすきもの。

モダンガールと学生のアルバムに入っていた写真。このアルバムには他にも沢山の女性の写真がありました。相当なすきもの。

上高地 徳澤園のベランダから 昭和17年(1942)頃

裸の付き合い 大正15年(1926)

以上になります!

やはりカラーにすると現実味が出るような気がします。

これを見て少しでも旧制高等学校に興味を持っていただければ幸いです。

そんなことより写真の美女はいったい何者だったのでしょうか。そればかりが気になります。 キューブリックの「シャイニング」ラストシーンのような写真が出てきました。

キューブリックの「シャイニング」ラストシーンのような写真が出てきました。

こちらからみて前列右から2番目の女性。おそらく例のモガ。

アルバムの持ち主は当然亡くなっており、どのような写真なのか詳細は不明です。アルバムにはこの女性の写真の隣に一言、「松本美人投票第一席」とだけ書いてありました。これだけキレイな人なら、もしかしたら有名な人なのかもしれません。

結局、話は脱線してしまいましたが、今回は以上で終わりです。次の更新をお楽しみに!

|

*コラム*【バンカラ日記/4日目】学校の怪談 謎の扉

旧制松本高等学校の校舎の南棟。

旧制松本高等学校の校舎の南棟。

怖いなあ怖いなあと思いながらそこに行ってみました。

その階段の踊り場には怪しい扉がありました。

この扉の向こうは………………..

なんと外に繋がっていました。

本当のタイトル

なんのための扉だったのか。昔の写真を見ながら考えていきましょう。

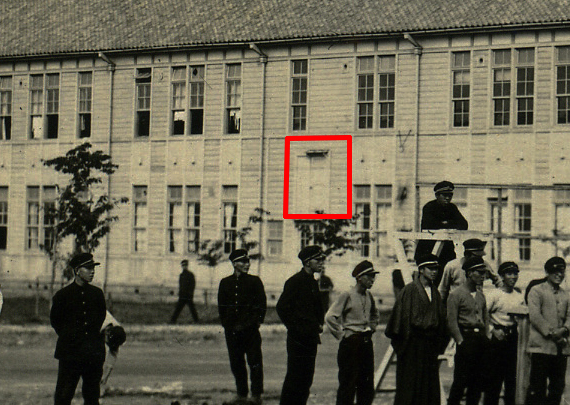

大正14年(1925)の写真

竣工して間もない校舎の全景ですが、あの扉向こうには建物はなにもありません。

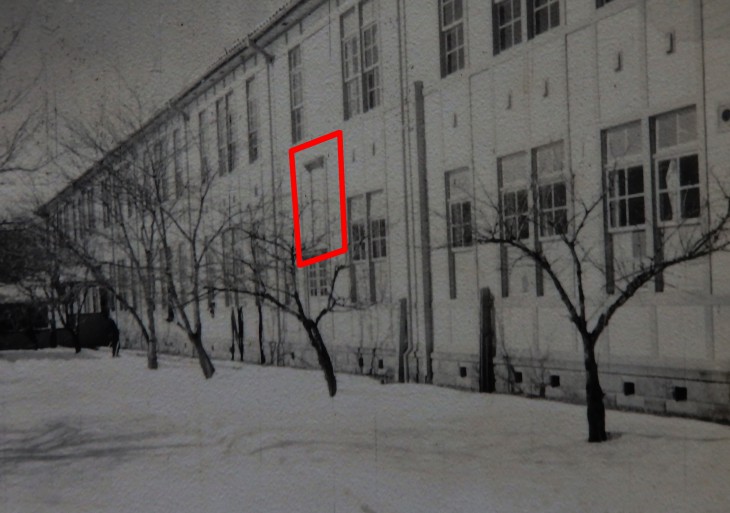

大正15年(1926)の写真

前の写真から1年後の写真には扉がはっきりと写っていましたが、現在と変わらず、何もありません。

昭和13年(1938)の地図

前の写真から13年後の地図。赤い丸で囲った場所が扉の位置ですが、

やはりなにもありません。

昭和16年(1941)の写真

これもやはり扉だけで他には何もありませんでした。

結局何のための扉なの?

ここまでひっぱってしまって申し訳ないのですがはっきりとした答えはわかりませんでした。

考えられる説をまとめてみました。

◆校舎を増設する予定だったが頓挫した。

◆火事や地震の際の非常口だった。

◆雪がたくさん降って1階から出られない時にこの扉から脱出した。(松本はそれほど雪深くないのでおそらく違う)

◆どこでもドアだった。(どこにも行けないし、とても危険)

謎は謎のままの方がわくわくしますが、気になって仕方がありません。

今後も調査を続けるつもりです!!!

気になる方はぜひ実際に見にきてください。(その際はぜひぜひ旧制高等学校記念館にもお立ち寄りください!)

謎の扉について何か知っている方がいらっしゃいましたら

旧制高等学校記念館までご連絡ください

(☎0263-35-6226 FAX0263-33-9986)

|

*コラム*【バンカラ日記/3日目】高校生の芸者遊び

俗っぽい記事ばかりで大変申し訳ありません。学芸員の高山です。

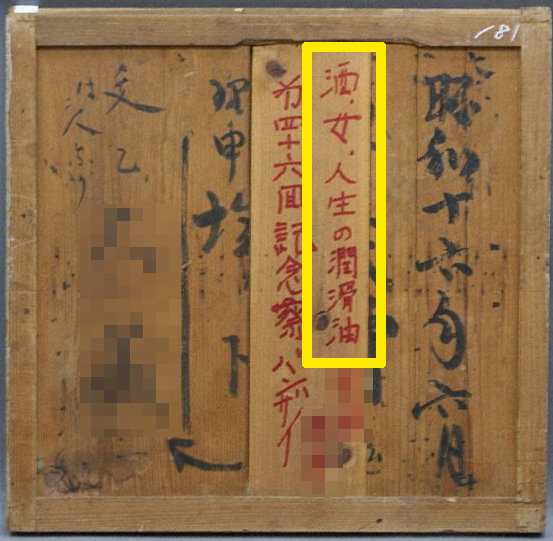

旧制高等学校記念館の収蔵庫には旧制松本高等学校の学生寮である思誠寮の壁板(落書きまみれ)が多く保存されています。そのうちの1枚をご覧ください。↓↓↓ ※個人名にはモザイクを入れています。

「酒、女、人生の潤滑油」

とんでもないことが書いてありました。こんなもの展示できません!!!

ただ、気になったのは、当時の学生はどのように女の子と遊んでいたんだろうということです。

ドラマとか映画のイメージで昔の恋愛は「純愛」「つつましい」そんなイメージでしたが、この壁紙をみる限りではそんなことは無さそうですね。

当時の写真アルバムを覗いてみると出てくる出てくる芸者さんとの写真の数々...!

高校生は芸者のことをジンゲル(バンカラ日記2日目参照)と呼んでいたみたいです。芸者見習いの半玉(ハルプ)とよく遊んでいたようです。(ごく一部の学生?)

見つけた写真を何枚か載せていきたいと思います。

楽しそうですね~~。

松本の芸者さんの中には学生(旧制松本高等学校)びいきがあり、あるいは将校派(通称ゾル派)とがあったそうで、前者は後者を「ショウコウ熱」とさげすんでいましたが、時代のせいか、ゾル派が圧倒的に優勢だったそうです。

芸者をめぐって将校と松高生の喧嘩騒ぎや、松高生と芸者の心中未遂事件が起こったりと、あまり平和ではなかったみたいです。芸者とはむしろプラトニックだったと常設展には書いてありますが、甚だ疑問です。

次に卒業生の方の文章を見ていきましょう。

ジンゲルと校庭を車で H.S氏

藤家という料亭は松本では比較的高級な方で、ジンゲルでも呼ばないと恰好がつかないという雰囲気になった。

その頃の我々は、酒こそ大いに飲んではいたが、まだジンゲルアップの経験がなかった。そこでみんなはもの珍しさ気分もてつだって、たちまちジンゲルを呼ぶことに意見が一致した。

日が暮れる頃には、外に雪がちらついてきた。雪見酒とはシャレてるじゃないかと、四、五人呼んで大いに飲みかつ歌った。

さて帰ろうというときには、夜更けの街は一面の銀世界である。ハイヤーが来たので、賑やかなジンゲルたちの嬌声に送られて玄関を出た我々が、それに乗り込もうとすると、「あら、寮まで送って行くわ」とジンゲルが二人乗り込んできた。四人で満員のところ二人よけいに乗り込んだので、ジンゲルは我々の膝の上ということになる。車はまもなく寮に着いてしまった。ジンゲルのお尻のあたたか味をジカに膝に感じていた我々は、そのまま帰してしまうのは惜しいような気がしたので、雪のグラウンドを二、三周させてから別れた。 真夜中に、校庭を廻る自動車の音に眼を覚ました宿直の学校事務官が、二階の窓からこの光景を目撃してびっくりした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

今の時代ではありえないことばかりで面白いですね。

その後これが問題になり1人は退寮になってしまったそうです。笑

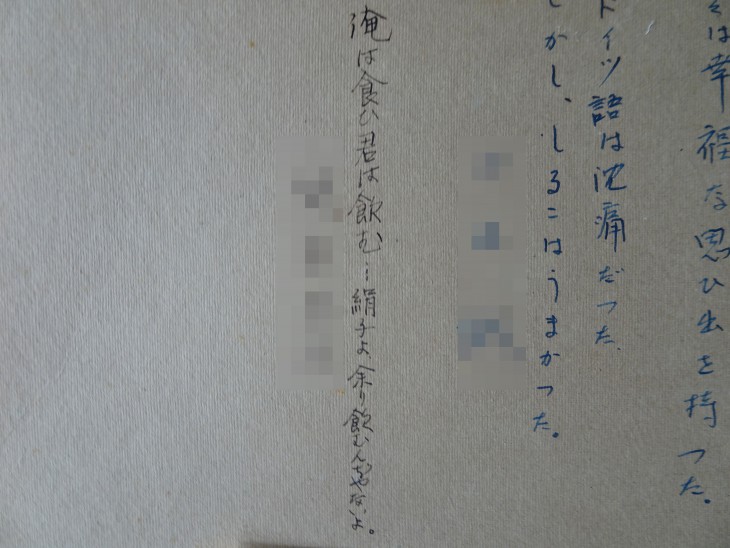

最後に卒業生のアルバムに書いてあった一言を載せて今回はここまでとさせていただきます。

「俺は食ひ君は飲む….絹子よ、余り飲むんぢゃないよ。」

芸者の身を案じた言葉か、はたまた彼がゲルピン(金欠)なのか。

|

*コラム*【バンカラ日記/2日目】日本語?ドイツ語?旧制高等学校スラング集

皆さんはスラングという言葉をご存じでしょうか。

【スラング】とは ある階層・社会だけで用いる言葉。卑言。俗語。という意味です。

若者言葉やギャル語もスラングの一種といえるでしょう。インターネットスラングと呼ばれる掲示板やSNSでのみ使われる言葉もあったりしますね。

実はこのようなスラングは旧制高等学校にも存在していたんです!

特徴としてはドイツ語を元にした言葉が多いです。これは第一外国語、第二外国語としてドイツ語を学ぶ学生が多かったことが影響しています。旧制高等学校へは同年代男性のおよそ1%しか入ることができませんでした。ドイツ語を学び、それを使用するということが一種のエリートの証だったのだと思います。

それではさっそく紹介していきましょう。

明日から使える旧制高等学校スラング

■メッチェン 【独】 若い女性のこと。メチ公とも。

■バッチェン 【日+独】 メッチェンの派生。妙齢とは言えない女性のこと。

■シャン 【独】 美人。

■ウンシャン 【独】 シャンの反対語。

■単騎遠征 【日】 一人で食堂などにいくこと。

■でも秀 【日】 入学試験では優秀だったが、入学後成績不良の者をいう。あれでも秀逸。

■有能だ 【日】 すてきだ。「夕飯は有能だった」というふうに使った。

■ボリュームリッヒ【英+独】 分量が多いこと。

■ドッペリ 【独】 留年すること。

■裏表やる 【日】 ドッペリして同じ学年を2回やること。旧制高等学校では1学年につき1回留年す

ることができた。ドッペリと進級を手際よく繰り返せば最高6年在学することが

出来た。進んで6年在学した生徒もいたとか。

■男爵、伯爵、公爵【日】 第1学年留年した者は「男爵」第2学年も留年した者を「伯爵」第3学年も留年

した者を「公爵」と畏敬された。

■凱旋将軍 【日】 6年間いてもついに卒業できない(退学)者をこう呼んだ。

■ジー 【独】 ドイツ語の「あなた」という意だが、日本語の動詞と一緒に用いて、依頼を表す

ために用いられた、「貸してんジー」は貸してください。「待ってんジー」は

ちょっと待ってください。となる。

■ゲルピン 【独+英】 ゲルト(お金)がピンチになった状態。素寒貧。ゲル欠とも。

■ナイジャン 【日+仏】 ダルジャン(お金)と「無い」とをくっつけた言葉。お金が無いこと。

■カラマイ 【日】金無しで散歩に出かけること。「からっぽのふところで舞い戻る」の略。

■ゲルタン 【独+英】 ゲルトタンクの短縮語。ゲルピンの反対語。

■トリンケン 【独】 飲酒。

■リーベ 【独】 恋人。 愛する人。

■ジンゲル 【独】 芸者。

■ハルプ 【独】 半玉(芸者見習い)。ジンゲルやハルプを呼んで遊ぶことをジンゲル・アップと

言った。

■ベガッテン 【独】 性行為。「ベガる」という風にも使った。

■シュライベン 【独】 自慰行為。元々は「書く」というドイツ語だが、「書く」と「かく」をかけている。

■ガチ勉(ガリ勉)【日】 寸暇を惜しむ、勉強第一タイプ。試験前には重宝がられたが、その割に尊敬はさ

れなかった。

■蝋勉 【日】 消灯後、蝋燭をともして勉強すること。

■ヅクマン 【日+英】 精力、根性のある男。づくは長野県の方言で、「物事に立ち向かう気力」の

こと。松高生が使っていた言葉。

■エッ(エッエッ)【日】 「悦」の意味。極めて喜ばしい状況で発する語。重複により強調されるらし

い。「一限は休講だってよ!」「エッ!!」

「二限も休講だってさ!」「エッエッ!!」

参考文献

竹内洋(1999). 日本の近代12 学歴貴族の栄光と挫折 中央公論新社

水野潤一(1984). 旧制高校めし炊き青春譜 東洋経済新報社

正橋剛二(1991). 増補北辰詞華集 桂書房

個人的には単騎遠征がお気に入りです。今のご時世、ひとりでご飯に行くことは多いと思うので使うチャンスがあるかもしれません。

ちなみに私、高山はなかなかのボリュームリッヒです(85キロ)。がんばって痩せます…

以上で旧制高等学校スラング集の紹介を終わります。

次回は高校生の芸者遊びについて紹介していきます。お楽しみに!

|

*コラム*【バンカラ日記/1日目】奇習「寮雨」とは

旧制高等学校記念館の学芸員の高山です。

旧制高等学校に対する皆様のイメージってどのようなものでしょうか。

「エリート」「寮歌」「昔の学校」はたまた「そんなところは知らない!」などがあげられると思います。

個人的には「奇天烈」「破天荒」というイメージが強いです。

それを裏付ける1つの文化があります。それが今回紹介する寮雨です。

※上品ではない内容が含まれております。あくまでも旧制高等学校の文化の一側面ということを理解していただいた上でご観覧ください。

月夜の晩に雨が降る不思議

寮雨とは、旧制高等学校の各自治寮で行われていた文化です。

卒業生の書いた文章に寮雨について詳しく書かれていたのでこちらをご紹介します。

『 高等学校の寄宿寮は“そそり立てる六寮”などと歌われますが、実際はお粗末な木造二階建てが多く、奥の部屋から夜中にトイレに行くのは面倒でした。その上新入生は上級生からトイレにまつわる怪談を聞かされています。我慢してもぞもぞしていると同室の先輩は窓をあけて庭にむかってシャアシャアやっていました。これが寮雨です。これで新入生も安心してまねすることになりました。 』

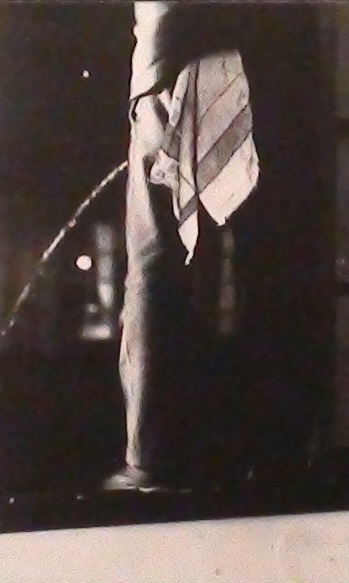

写真でみる寮雨

当時のカメラはとても貴重なものだったと思います。なぜこの写真を撮ろうと思ったのかは疑問ですが今では大変貴重な資料です。

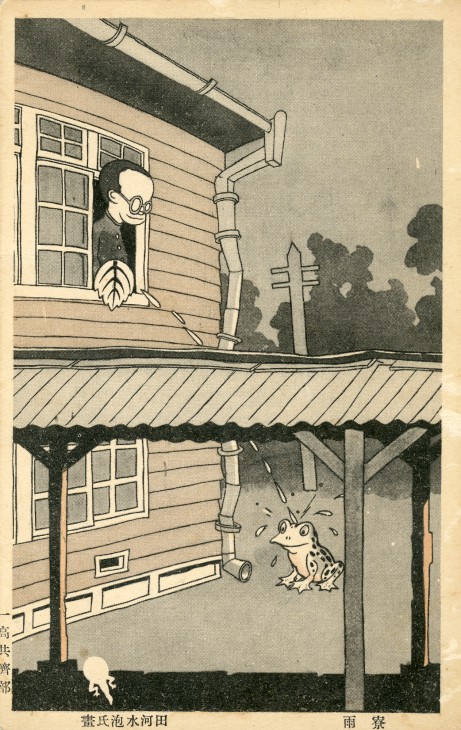

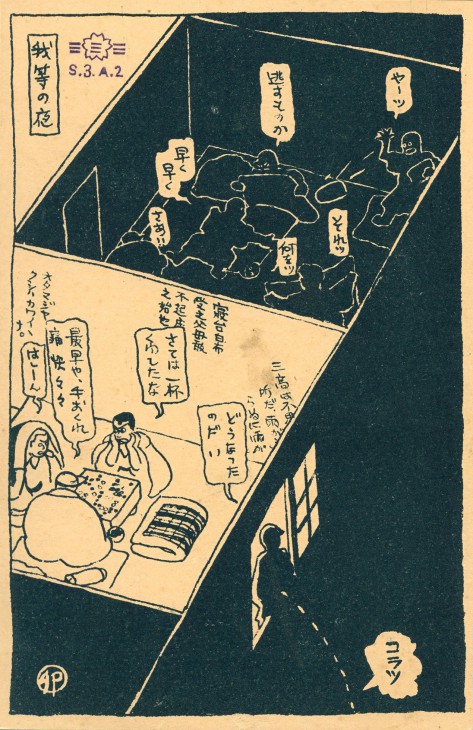

絵でみる寮雨

他にも旧制高等学校が発行した記念祭(旧制高校で行われていた寮の文化祭)の絵はがきなどにも寮雨の絵が書かれているので紹介していきます。

寮雨についての紹介は以上になります。

銀杏BOYZ 『青春時代』の歌詞の一節

〃ああ僕は何かやらかしてみたい。そんなひとときを青春時代と呼ぶのだろう。〃

旧制高校生の豪快で大胆な青春に触れるたびにこの曲が僕の頭の中で鳴り響きます。

次回は旧制高等学校スラング集を紹介していきたいと思います。おたのしみに!

|