ムラサキケマン(ケシ科)

4月 場所:博物館北

4~6月に紅紫色の花を咲かせます。花の名に紫とついていますが、まれに白色の花をつけるものもあります。全草に有毒物質を持っています。ウスバシロチョウの幼虫の食草であり、このウスバシロチョウも毒を有する蝶です。

ミツバアケビ(アケビ科)

4月 場所:森の入口と森の里広場の間

つる性の落葉低木です。その名の通り小葉は3枚あります。葉の形は卵形です。先端の方に雄花、基部のほうに雌花がつきます。アケビの花より濃い暗紫色です実は秋に紫色から赤紫色に色づき、長楕円形で10㎝位の長さになります。果肉は白色で甘いです。

コブシ(モクレン科)

4月 場所:香りの森周辺

花はよい香りがします。コブシという名前は、実がでこぼこしてが握りこぶしのような形、ということからつきました。また、ハクモクレンとコブシは似ていますが、コブシは花びらが6枚で斜め上や横向きに咲くのに対し、ハクモクレンは花びらが9枚で上向きに咲きます。

イカリソウ(メギ科)

4月 場所:森の入口と森の里広場の間

木陰で赤紫色の花を下向きに咲かせます。この写真では分かりにくいですが、4枚の花弁と中央の突き出た部分との形が錨(いかり)に似ていることから、この名がつきました。生薬としても使われています。

カタクリ(ユリ科)

4月 場所:薬草園など

早春に薄紫色の花を咲かせます。群落になっていますが、開花期間は2週間程度と短いです。茎や葉を含めて、地上に出ている期間は4~5週間と短く、その後9月末頃までは地下で休眠しています。また、以前はこの鱗茎から抽出したデンプンを片栗粉として料理に用いましたが、近年、片栗粉はジャガイモやサツマイモから抽出したデンプンが用いられています。

アケビ(アケビ科)

つる性の落葉低木です。小葉が5枚あり、葉の形は長楕円形です。ミツバアケビ(小葉が3枚、葉の形が卵形)と区別できます。ここに写っているのはミカンの房状のおしべをもつ雄花です。雌花はバナナの果実のような形のめしべを持ちます。実は9~10月ごろに淡紫色に色づき、長楕円形で10㎝位の長さになります。果肉は白色で甘いです。

キバネツノトンボ

アミメカゲロウ目(脈翅目)ツノトンボ科

時期:5月中旬~6月中旬

草原の上を素早く飛ぶ黄色い昆虫。止まったところを見ると一見トンボの様ですが、トンボとは違い長い触角があります。このことから「ツノトンボ」と呼ばれる昆虫の中の1種ですが、トンボとは違う種類の昆虫で、ウスバカゲロウ(アリジゴクの成虫)の仲間です。近年の草原の減少に伴い、個体数を減らしている地域もあります。彼らにとって、アルプス公園は貴重な住み処の一つといえるでしょう。

撮影場所:花の丘

自然観察講座「木の実の観察会」を開催します

山と自然博物館では、毎年恒例の「木の実の観察会」を開催します。アルプス公園は、松本の里山景観をよく残しています。10月の園内にはさまざまな木の実が落ちており、また草花は子孫を残すために様々な形で果実を実らせます。それらの種類や特徴を知ることで、身近な自然に興味を持ってもらうとともに、自然を大切にする心をはぐくむきっかけにしたいと思います。

1 事業名 自然観察講座「木の実の観察会」

2 日 時 平成28年10月16日(日) 午前9時30分から11時まで(集合時間は9時20分)

アルプス公園北入口駐車場集合

3 場 所 アルプス公園内(詳細は当日発表します)

4 内 容 公園内を歩いて、落ちている木の実を拾って観察し、また衣服に付いた草の実の観察をします。

5 講 師 桜井智子氏・松田貴子氏(長野県植物研究会会員)

6 対 象 小学生以上の子どもと保護者・一般

7 定 員 15名(定員に達し次第締め切ります)

8 参加費 大人300円、中学生以下無料

9 持物等 野外をあるくのに適した服装(長袖・長ズボン・帽子・歩きやすい靴等)、防寒具・雨具等

10 その他 植物の種子が付いても大丈夫な服装でお願いします(ジャージ等は不適)。

参加者(大人)には、山と自然博物館を見学できる観覧券をお渡しします。

11 連絡先 松本市山と自然博物館 TEL/FAX 0263-38-0012

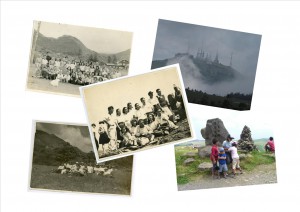

「美ヶ原の想い出」写真を募集しています

松本市山と自然博物館では、第1回「山の日」記念全国大会関連行事「まつもとの名山1~美ヶ原の自然と歴史~」開催にあたって、皆さんがお持ちの美ヶ原での想い出の写真を募集します。応募いただいた写真は、山と自然博物館2階のホールにて展示いたします。美ヶ原での写真をお持ちの方は、懐かしい想い出の写真をお送りください。写真は、プリント写真、デジタルデータのどちらでも結構です。詳細につきましては募集要項をご覧ください。応募に際しては応募用紙をダウンロードしていただいてご記入ください。

お問い合わせ 松本市山と自然博物館 TEL 0263-38-0012