アルプス公園の自然:アオスジハナバチ

ハチ目 コハナバチ科

場所:花の丘

花粉や蜜を利用するハナバチ類のハチで、体長は1cmほどとミツバチよりひと回り小さい。特徴は腹部の模様で、名前の通り青いものから緑や黄色みがかるものまで個体差があり、美しい。

写真はメスで、オスは後脚が太く独特な形をしていることから区別ができる。

しばらく見ていると、別の1匹が現れた。近くでホバリングをしたかと思うと、最初にいたメスに飛び掛かった。おそらくオスであろう。メスはすぐに花に戻ったので、アプローチは失敗に終わったようだ。

よく見ると青い虫が花の上を高速で飛び回っていた。そうやってメスを探しているのだろう。その後も上記のようなアプローチを何回か見かけたが、いずれも成功はしなかった。

出現時期は夏~秋にかけてなので、これからも観察の機会は多くあるだろう。

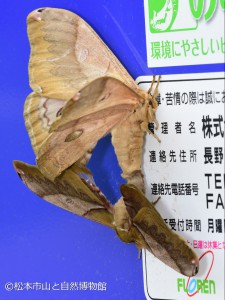

博物館周辺の自然:コムラサキ

オオムラサキと同じタテハチョウ科コムラサキ亜科に属するチョウ。「大紫」に比べて小さいため「小紫」だが、チョウとしては中型。構造色による光沢のある紫色が特徴だが、角度によってはまったく紫に見えない。

基本的には食草のヤナギ類が生える水辺に生息するチョウなので、アルプス公園のような環境ではあまり見られないのだが、今回は森の入口広場で見つけた。確かに池のほとりにはヤナギが植栽されてはいるが、おそらくここで羽化したのではなく、谷筋沿いに飛来したものと思われる。

博物館周辺の自然:ガマズミに集まる甲虫たち

博物館の裏手のガマズミの花に多くの昆虫が集まっていた。特に甲虫の多さには目を見張るものがあったので紹介する。甲虫以外にも双翅目(ハエ・アブの仲間)、鱗翅目(チョウ・ガの仲間)、膜翅目(ハチの仲間)など多くの昆虫が見られた。ガマズミはアルプス公園内の各所に生育するが、これほど多いのは館の周辺ではこの株だけであった。西側が林に面しているという立地がいいのだろうか?

ガマズミ

ガマズミ科の植物。

5~6月にかけて白く小さな花をたくさん咲かせる。

秋には赤い実をつけ、鳥たちが好んで食べる。人間の食用にもなる。

カミキリムシの仲間

コガネムシの仲間

博物館周辺の自然:ヨコヅナサシガメ

学名:Agriosphodrus dohrni

カメムシ目(半翅目)サシガメ科

カメムシの仲間は草食性のものが多いが、サシガメと呼ばれる肉食性の一群がいる。その中でも日本では大型の種(とはいうものの明治以降に中国から入ってきた移入種と考えられている)。幼虫はサクラの幹などで集団越冬し、この時期に羽化するが、羽化直後は体が固まるまでは写真のように真っ赤。

※不用意に触れるとエサの体液を吸うための口吻(こうふん)で刺されることもあるのでご注意ください!

博物館周辺の自然:ヒゲナガハナバチ

ニッポンヒゲナガハナバチ 学名:Eucera nipponensis

シロスジヒゲナガハナバチ 学名:Eucera spurcatipes

ハチ目(膜翅目)ミツバチ科

花に集まるハチの仲間でオスは長い触角が特徴的。長野県には4種類生息していて、アルプス公園で確認したのは今のところこの2種。南駐車場のドウダンツツジや博物館裏のカラスノエンドウに来ていた。

ウスバシロチョウ(アゲハチョウ科)

学名:Parnassius citrinarius

食草:ムラサキケマン 出現時期:5月~6月中旬

「シロチョウ」と名が付くがアゲハチョウの仲間で、別名ウスバアゲハ。その名の通り、半透明の白い翅が特徴。アルプス公園でも時期になると大量に発生し、吸蜜中に近づいてもあまり逃げないのでじっくり観察できる。

キバネツノトンボ

アミメカゲロウ目(脈翅目)ツノトンボ科

時期:5月中旬~6月中旬

草原の上を素早く飛ぶ黄色い昆虫。止まったところを見ると一見トンボの様ですが、トンボとは違い長い触角があります。このことから「ツノトンボ」と呼ばれる昆虫の中の1種ですが、トンボとは違う種類の昆虫で、ウスバカゲロウ(アリジゴクの成虫)の仲間です。近年の草原の減少に伴い、個体数を減らしている地域もあります。彼らにとって、アルプス公園は貴重な住み処の一つといえるでしょう。

撮影場所:花の丘