*コラム*【バンカラ日記/0日目】旧制高等学校とは

旧制高等学校記念館の学芸員の高山と申します。

バンカラ日記では旧制高等学校について面白い!なんか変だな??と思ったことをこれから紹介していけたらいいなと思っています。

その前に『旧制高等学校とは』というところから説明していきたいと思います。

明治19年 旧制高等学校のはじまり

明治19( 1886)年から設置されていた高等中学校が、明治27(1894)年の高等学校令により制度が改められ、旧制高等学校となる。男子に幅広い教養教育を施すエリート養成学校を目指した。

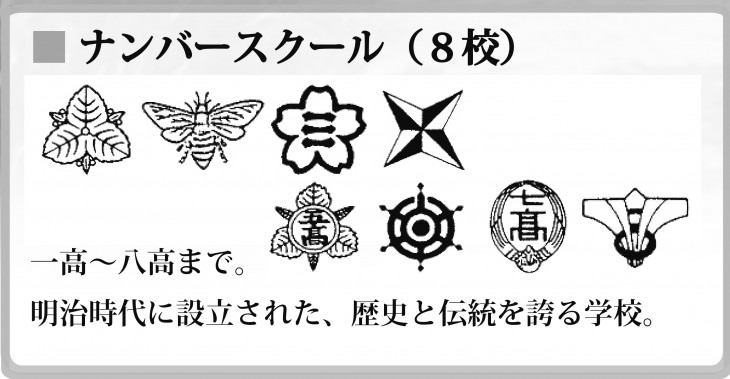

大正7年 旧制高等学校の増設

それまで8校のみであった旧制高等学校だが、大正7( 1918 ) 年の新たな高等学校令公布以降各地に新設され、41校まで数を増やす。これにより、多くの若者に高等普通教育の道が開かれた。

昭和25年 旧制高等学校の廃止

戦争による修業年限の短縮や学徒動員・出陣などの激動の時代を経て、戦後には女子の入学など新しい動きもあった旧制高校だが、昭和25(1950)年の学制改革により、制度廃止となった。その伝統と教育は、新制の大学等へ受け継がれている。

◆旧制高等学校は旧帝国大学への進学の特権を与えられた学校制度でした。各高等学校では、独自の校風のもとに学生の多様な能力を引き出す個性的なエリート教育が行われ、多くの人材が育ちました。寮生活、教養主義、弊衣破帽など、旧制高校生ならではの文化は今なお多くの人をひきつけます。バンカラ日記がロマンあふれる旧制高等学校への入口になれば幸いです。

次回は旧制高等学校の奇習「寮雨」について紹介していきます。

|

信州大学 大学資料センター スライドショー「思誠寮生の青春日誌」のご案内

信州大学創立70周年・旧制松本高等学校100周年記念事業で制作されたスライドショーです。

スライドショー「思誠寮生の青春日記」

「旧制高等学校といえば学生寮」というほど両者の結びつきは強く、全国から集まったエリートたちは、学校においては「教養主麓」、寮においては「自治」の洗礼を受けながら、人間としての成長を遂げていきました。

「自治こそ寮の誇りなり」「記念祭にかける情熱」「戦争と思誠寮生 」「信州での寮生活」の4章仕立てで、松高生の青春を振り返ります。

こちらの画像をクリックすると

信州大学 大学資料センターのサイトから覧になれます。

信州大学 大学資料センターでは

その他様々なコンテンツをお楽しみいただけます。

映像「信州大学のあゆみ」~信州の高等教育:黎明期から大学誕生まで~