利用案内・アクセス

利用案内

開館時間

- 午前9時から午後5時まで(入館は4時30分まで)

休館日

- 3月〜11月:毎週火曜日

- 12月〜2月:平日(土日祝日のみの開館)

- 年末年始(12月29日から1月3日)

観覧料

無料

アクセス

自動車

長野自動車道松本インターチェンジから約20分

【松本城からのご案内】

(1)お城のすぐ北隣の道(お堀沿いに東西に走っている道)を東に向かってまっすぐ進んでください。

(2)途中、「惣社(そうざ)」の交差点で道が二股に分かれるので、右側の道を進んでください。

(3)しばらく進んで、2つ目の「兎川寺(とせんじ)」の信号機を右折してください。

(4)右折してすぐ左手にある建物が教育文化センターです。

旧山辺学校校舎及び駐車場は教育文化センターに隣接しています。

※渋滞していなければ、お城から車で約10分で着きます。

バス

松本駅・バスターミナルより美ヶ原温泉線「惣社(そうざ)」バス停から徒歩15分

運賃:大人260円(小人半額)

詳しくはアルピコ交通株式会社ホームページをご覧ください(外部リンク)

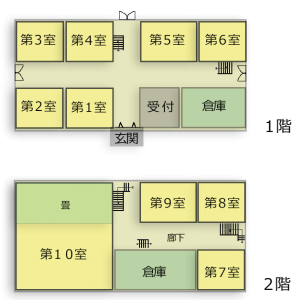

館内案内

|

第1室 我が村の学び舎 |

- 入館時には靴(スリッパへ)の履き替えが必要です。

- 館内は写真撮影できますが、フラッシュは禁止です。

- 展示内容ついては展示・資料のページをご覧ください。

沿革

我が村の学び舎~旧山辺学校校舎の成り立ち~

現在の旧山辺学校校舎

旧山辺学校校舎は、明治18年(1885)に建てられた校舎です。

八角塔が印象的なこの建物は、伝統的な日本建築を基調としながら洋風の手法を巧みに組み合わせた学校建築として、長く地域の人々に親しまれてきました。

沿革

明治18年竣工直後の旧山辺学校校舎

山辺学校は、明治6年(1873)に兎川(とせん)学校として誕生しています。

最初は、この建物の北側にある兎川寺の本堂を校舎として利用していました。

当時、松本では、神道を国教化するにあたり仏教を廃絶する運動(廃仏毀釈)が進められており、廃寺となった寺院の本堂が各地にありました。空き家となった寺院を利用することで、短期間で多くの学校を設立することができたのです。

明治18年12月に八角塔が印象的なこの建物が完成し、翌年には近隣の学校を統合して山辺学校となりました。

その後は、入山辺小学校の分離や統合、新校舎の建設などを経て現在の松本市立山辺小学校に至っています。

これまで100年以上に渡って、地域の子どもたちの学び舎となっています。

文化財としての校舎の保存

昭和3年(1928)に新たな校舎が隣接地に建設されると、この建物は里山辺村役場の庁舎として利用されます。このとき、外壁の塗壁を板張りに、障子窓をガラス窓に改修しました。

その後は、公民館や保育園として利用されながら、地域を象徴する建物として「八角堂」と呼ばれ、長く住民に親しまれてきました。

しかし、建設から100年以上が経過し老朽化が著しくなったため、昭和56年から翌年にかけて大規模な復原工事が行われました。この工事によって明治時代の姿を取り戻し、昭和58年からは、「山辺学校歴史民俗資料館」として地域の歴史・文化を展示する教育施設として活用され、昭和60年には長野県宝に指定されました。

そして、平成27年(2015)から4年間の耐震補強工事により、より長く安全な状態で保存・活用できるようになりました。

お問合せ先

松本市立博物館分館

長野県宝 旧山辺学校校舎

〒390-0221 長野県松本市里山辺2932-3

電話・FAX:0263-32-7602

Email:kyu-yamabe@city.matsumoto.lg.jp